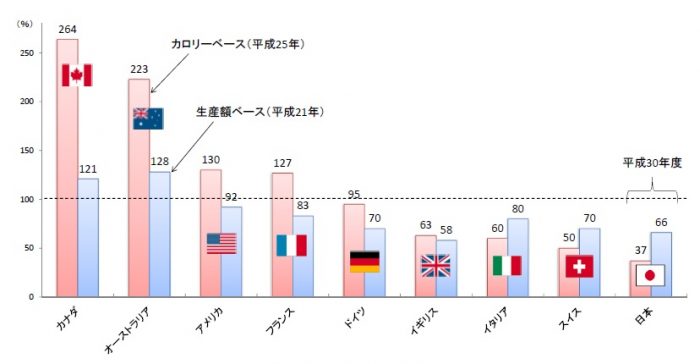

国内の食料消費の63%が国内でまかなえていない

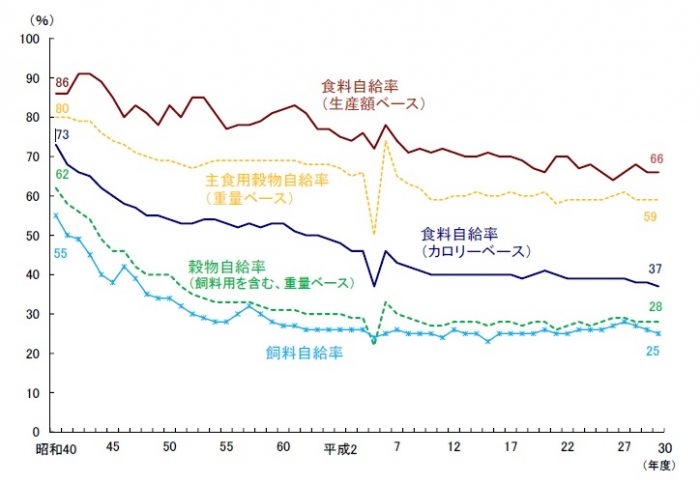

「平成30年度のカロリーベース食料自給率は37%」と、農林水産省のホームページを見るとある。食料自給率とは、国内の食料消費が、国産でどの程度まかなえているかを示す指標だとしている。

つまり国内の食料消費の63%が国内でまかなえていないということだ。食料自給率の⻑期的推移を示すグラフで前述したカロリーベースは、中ほどの青線。年々下がっているのが分かる。

同省のホームページには「先進国と比べると、アメリカ130%、フランス127%、ドイツ95%、イギリス63%となっており、我が国の食料自給率(カロリーベース)は先進国の中で最低の水準」とあり、下のグラフも示されている。(なぜ1位のカナダと2位のオーストラリアを除くコメントになっているのだろうか)

日本の食料施策とその結果分析に疑問

食料自給率が低下した説明を同省は「平成30年度においては、米の消費が減少する中、主食用米の国内生産量が前年並みとなった一方、天候不順で小麦、大豆の国内生産量が大きく減少したこと等により、37%となりました」とし、米の消費減少と天候不順が原因らしい。

平成27年3月に策定された「食料・農業・農村基本計画」では、食料自給率の目標として、「供給熱量ベースの総合食料自給率を平成37年度に45%」を掲げているが、その達成に向けて国がなにをしてきたのか。この一年どういう策をもって何をしたのか、その成否の結果が数字として表れたという説明があってもいいのではないか。国の策を抜きにして、天候不順のせいにしたような説明は納得しがたい。

不可解な説明は、同省の別資料「平成30年度 食料自給率・食料自給力指標について」にもある。「食料自給率は、米の消費が減少する一方で、畜産物や油脂類の消費が増大する等の食生活の変化により、長期的には低下傾向が続いてきましたが、2000年代に入ってからは概ね横ばい傾向で推移しています」と、食生活の変化が要因になっていて、ここにも国の策は見られない。

そもそも1期前の平成22年に策定された同基本計画では、「平成32年度の供給熱量ベースの総合食料自給率50%」と目標を設定していたにも関わらず、その目標を下げてもなお達成への道筋はまったく見えていない。

その一方で、食生活の変化がなぜ起きたのか歴史をさかのぼると、はっきりとした国の策が見えてくる。

米の消費が減少する代わりに増えたのは、小麦

団塊の世代には懐かしいコッペパンが、国民の食生活を変える一因になった。学校給食のはじまりである。全国学校給食会連合会のホームページ「学校給食の歴史」によると、昭和25年7月、「8大都市の小学校児童に対し、米国寄贈の小麦粉によりはじめて完全給食が実施」とあり、翌年から全国すべての小学校が対象になる。昭和31年には、「『米国余剰農産物に関する日米協定等』の調印により、学校給食用として小麦粉10万トン、ミルク7,500トンの贈与が決定される。」とある。

贈与とは気前が良いなと思っていたら、アメリカは1954年(昭和29年)に農産物を輸出する法案PL480法「農業貿易促進援助法(余剰農産物処理法)」を成立させていた。大量の余剰農産物の保管に係る経費が莫大で、国家財政が危機的状況にあるから輸出しようという法律であった。

なんとアメリカの余剰農産物を消費するために、日本の学校給食が利用され、それまでの米食からパンへと日本人の食生活が大きく変えられてしまった。はじめは「贈与」だったが、それから日本はアメリカの余剰小麦を買い続け、現在では輸入小麦の51%がアメリカ産になっている。(財務省「貿易統計」より)

コッペパンととも懐かしい脱脂粉乳も、アメリカが抱えていた膨大な余剰物資だったらしい。

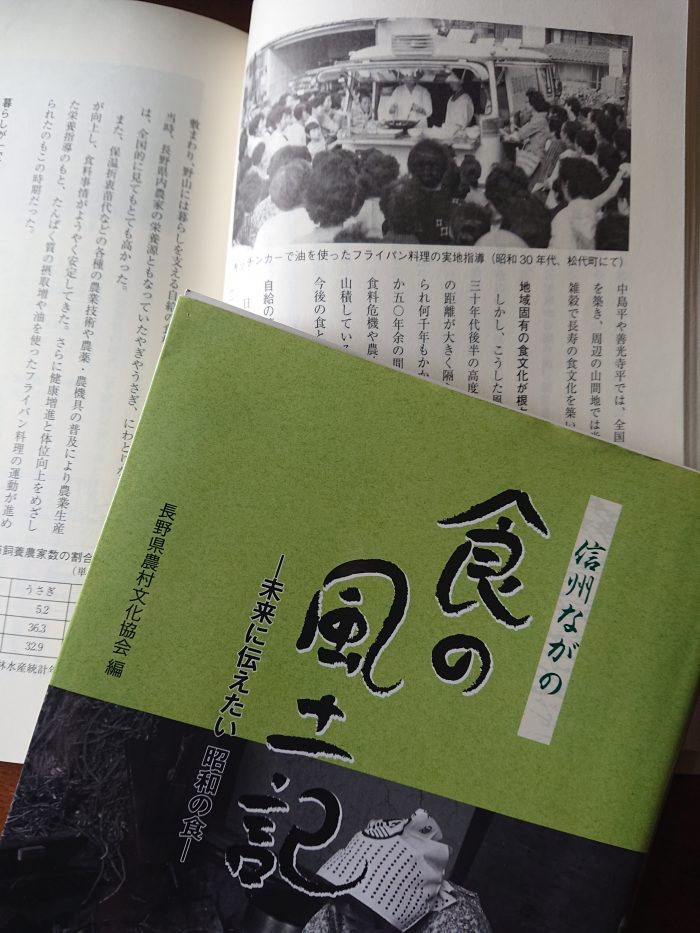

もうひとつ、昭和30年頃から日本人の食生活を大きく変えた運動があった。「1日1回はフライパンを使う」という「フライパン運動」だ。「米では栄養不足になる」というネガティブキャンペーンの一方で、「高カロリーの油を使え」、「もっと粉食を」と、厚生省がつくった財団法人日本食生活協会の「栄養改善車(キッチンカー)」が全国を駆け回った。

写真は「信州ながの食の風土記-未来に伝えたい昭和の食-」長野県農村文化協会編より、「キッチンカーで油を使ったフライパン料理の実地指導(昭和30年代、松代町にて)」

キッチンカーの写真は、公益財団法人 日本栄養士会のホームページにある「沿革」内で見ることができます。昭和29年7月

「偏りがちな栄養を正しく摂取するために」と、パンケーキやスパゲティ、ベーコンエッグ、オムレツなどの調理を実演し、油料理を勧めるキッチンカー。学校給食で小さな頃からパンと牛乳を当たり前に食する子どもたち。それまで日本の食卓になかったカタカナ料理が大々的に普及し、小麦と油、肉、卵、乳製品などの消費が伸びていく。国の策によって、日本人の食生活が大きく変えられた。

油脂の原料となる大豆は現在、輸入量の72%がアメリカ産。畜産物の飼料となるトウモロコシは、輸入量の92%がアメリカ産になっている。(財務省「貿易統計」より)

学校給食にご飯

昭和50年代になって学校給食にご飯が登場する。導入の理由は、子どもたちためではなかった。当時、食糧管理制度による政府全量買入の下で政府在庫に膨大な過剰在庫(昭和40年代に第1次過剰、昭和50年代半ばに第2次過剰)が発生し、古米・古古米と積み重なる過剰米の処理に困った政府が学校給食への利用をはじめたためだ。

昭和30年代にアメリカの過剰小麦を処理し、次に国内の過剰米を処理する役目を負わされた学校給食。米の生産調整(減反)が本格的に開始されたのも、この頃だった。

変わりはじめた世界の学校給食

近年、学校給食に新たな取り組みが見られるようになった。アメリカでは、「ミートレス・マンデー」に取り組み、月曜日は「肉を使わない給食」を提供している。フランスでは、「週に1回のベジタリアン給食」。韓国では、有機農産物を用いた学校給食の無償化へ動き出した。(詳しくはWEBで検索を)

ミートレスもベジタリアンも、脂質と油を摂り過ぎている子どもたちの健康を改善し、畜産業が排出する二酸化炭素を抑制して地球温暖化対策に貢献することができる。もとは、イギリスのミュージシャンであったポール・マッカートニーらの呼びかけで2009年から始まった「ミート・フリー・マンデー(週に1度は肉を食べない日を設けよう)」という活動だった。

カロリーベース食料自給率が37%にまで下がった日本。過剰農産物の処理に利用され変遷してきた学校給食が、次に目指すのはなにか。世界の動きにならってミートレスと有機農産物の利用に取り組めば、子どもたちの健康と地球の未来のためになる。地元の農業者が子どもたちのためを思いながら丁寧に育てた作物を学校給食で提供すれば、地域に活気が生まれる。それまでどこかへ支払っていた給食費が地元の農業者へ支払われるようになれば、経済の地域循環も生まれる。

農薬と化学肥料で育てた栄養価の乏しい作物。まるで工場のような畜産。残留する化学物質やホルモン剤。超加工品と言われる添加物だらけの食品。産地や素材が分からない加工品。遺伝子組み換えやゲノム編集技術を使った未知の食…。

現代社会に溢れる「子どもたちに食べさせて良いのか?」と疑問視せざるを得ない食を避けるためにも、地元で育てた有機農産物を学校給食で提供すべきだろう。

若いうちから生活習慣病(予備軍)に悩まされ、「2人に1人が、がんになる時代」と当たり前のように言われている日本人。(詳しくはWEBを参照)

米からパンへ、油と肉の大量消費へと食生活を大きく変えてきた国策の歴史がありながら、現在の政府は食料自給率の低下を横目に思い切った打開策を打ち出すこともない。

日本には、世界無形文化遺産になった「和食」がある。先人たちの長年の知恵が詰った郷土食と伝統食、ひらがな料理がある。味噌や納豆など体に良い発酵食品がある。世界が着目する健康的な「和食」を本家の日本人が見失ってはならない。

子どもたちのために、できること。国の策を待つことなく、地域からできること。

学校給食で変えられた食生活であれば、もう一度学校給食を変えればいい。キッチンカーが有効であれば、地域に走らせればいい。国全体の数字は上がらなくても、地域の食料自給率を高めることならできる。

2020年2月に発足した「信州オーガニック議員連盟」の活躍に大いに期待する。

信州オーガニック議員連盟 結成、NPOとコラボに期待

文責:ナガクルソーシャルライター 吉田 百助

ナガクルは国連が提唱する「持続可能な開発目標」SDGs(エスディージーズ)に賛同しています。この記事は下記のゴールにつながっています。

ナガクルは国連が提唱する「持続可能な開発目標」SDGs(エスディージーズ)に賛同しています。この記事は下記のゴールにつながっています。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

すべての人に健康と福祉を

すべての人に健康と福祉を  #食料自給率を高めるカギは学校給食だ!

#食料自給率を高めるカギは学校給食だ!

4,902

4,902

私の母は

私の母は