あの悪夢から3年。この間、被災地にどんな動きがあり、住民はどんなことで翻弄したか…。

そして現場はいま…。

令和元年東日本台風(19号)の被災から今月(2022年10月)で丸3年となる。千曲川の堤防決壊は未曽有の被害をもたらし、被災地はいま復興の途上にある。長野市長沼地区にどっぷりと入り込み、事務所を構えてHope Apple(穂保被災者支援チーム)として支援活動に取り組んできた。出版物の編集を長く生業としてきた因果から、Facebook等を活用して日々の動きを情報として発信し、またソーシャルライターとして「ナガクル」へもたびたび投稿してきた。それは被災地から届けるリアルなレポートであった。被災の現場にいる者であるからこそ伝えられる内容を意識して書いてきた。今回は3年の節目にあたり、現場で率直に感じてきたこと、そして気づき得た大切なことを記録に留め置くため、世間にはあまり知られていない裏話を赤裸々に綴ることにした。

被災地に入ったきっかけとチームの誕生

あの日(2019年10月12日)、北部スポーツ・レクリエーションパーク(略称:北レク)の管理者から「ブルーシートを貸してほしい」と一本の電話が入った。台風19号襲来にともない、北レクに避難所を開設することになったというのだ。翌々日の14日に「ウエルカム三才児まつり」という1万人規模のイベントを北レクで開催することになっており、さまざまな資機材を大量に運び込んであった。

北レクはこの年の春、初めて避難所に指定されたばかりで、開設に必要となる資機材は何も備えられていなかった。イベントの事務局長をしていた私はすぐにかけつけ、そのときから支援活動がスタートした。

13日(日)未明にかけて続々と避難して来る人たちの車の誘導に追われ、早朝からは居住区の役員、日赤奉仕団員に出動を要請して避難所初期段階の対応にあたった。「まつり」実行委員もかけつけて動き出し、「まつり」に出店する予定だった屋台・キッチンカーのみなさんも即座に炊き出しを開始した。長野市はそれまで大きな被災体験がなかったことから、何もかもが手探りであった。自主的なボランティアの取り組みと行政との連携がスムーズに進むようになったのは、3日後の15日昼頃である。

長沼には友人が何人もおり、穂保区の歴代区長とも仕事の関係でつながっていたことから連絡を取り合い、穂保高台避難公園に拠点を設けて「炊き出し」と「救援物資提供」の取り組みを開始した。被災1週間後の10月20日のことである。その後、支援を申し出てくれる人たちが続々と増えていき、穂保被災者支援チーム(現在はHope Appleに改名)としての活動は現在まで続いている。

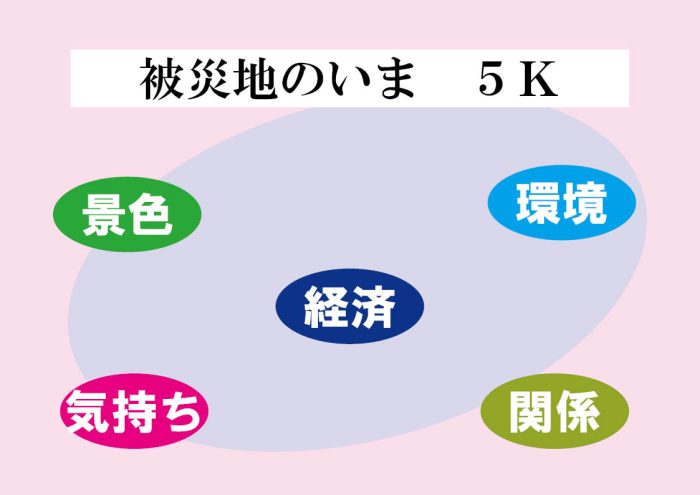

現状を俯瞰する「5K」の視点

まずは、現状をかいつまんで俯瞰してみたい。

当初から支援活動を共に進めてきた豊野地区のリーダーから現状を捉える視点として「5K」を提案されたので、それに沿って記してみたい。5Kとは景色、環境、経済、気持ち、関係である。

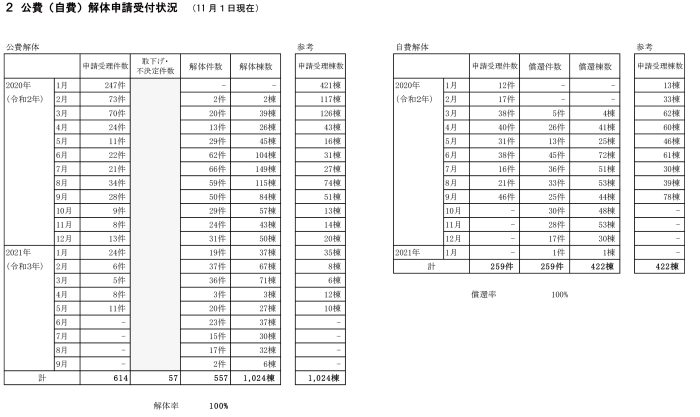

「景色」は、外から初めて訪れた人たちには被災後の変化は気づきにくいかもしれない。公費解体によって家屋や土蔵などの建物が消えて、代わりに更地が増えた。長沼では「お屋敷」に付随して立派なお庭がたくさんある。しかし、家屋がなくなって「庭」だけが主のいない状態で存在しているのも目につく。

そして更地や遊休農地の管理がままならず、草が生い茂る状態が生まれている。有志住民が「ワークライフ組合」を設立して対応しているが、除草は深刻な課題となっている。

そうした変化があるものの、武家屋敷のような門構えの家や長屋門が道路沿いにあり、周辺のりんご畑ともあいまって、長沼らしい景観はいまも健在だ。家並みと里山とが織りなす風景は、長沼の「歴史的景観」として地域の特色を顕示している。

「環境」の変化は一概には見えにくい。新築の家の中には基礎を高くあげた作りが見受けられ、そこに住まう人たちにとって、「家」のあり方に大きな変化が出ている。トレーラーハウスにすることを選択した住民もおり、そこでこれからずっと暮らしていくというのはどんな状態なのだろうかと思わされる。

我が家を解体したことから豊野地区に建設された災害公営住宅に入居した人たちは、これまでと環境がまったく変わってしまった。近所の人たちとの交流も少ないようだ。精神的な支援が必要だとの声が聞かれる。環境の変化に伴う内面(心)の変化は、外からは目に見えにくい。

地区外に移転して長沼へ「通勤農業」になってしまった農家もある。農業を続けるにはそうするしかない。家族間の変化も「環境」として捉える必要がありそうだ。いまの環境を受けとめて新たな生活スタイルを構築することを、被災住民は求められている。

「経済(家計)」は各家庭によって困難さが異なる。家屋の改修にあたって保険で対応できた人とできなかった人とで差が大きい。建物を解体したあと、更地になると固定資産税が上がる。何とかならないかとの声が強く出されている。解体する前、「税金が上がるとは思っていなかった」という人もいる。情報不足だったようだ。解体したほうが土地を売りやすくなると専門家からアドバイスされて決断したという人もいる。だがいまだに売れず草刈りに悩まされている。活用されていない土地の税金負担が重くのしかかっている。

災害公営住宅に入居した人たちも、仮設住宅にいたころは被災者支援で無料だったが、これからは家賃がかかる。どのお宅も家計のやりくりが被災前と大きく変化しているのは想像に難くない。

主力産業であるりんご栽培の将来も温暖化の影響を受けているし、河川敷(堤外)での耕作をやめたり、防災ステーション建設にともなう買収で農地を手放したりした人たちもいる。経済としての生業をどう維持していくかは、被災地長沼にとって大きな課題になっている。

そして「気持ち」の変化をどうとらえるか。この3年間の「心の変化」を耳にすることがある。さまざまな面で揺れ動く日々であったようだ。いまになって「公費解体の選択がよかったのか」と悩んでいる人もいる。

日常的には普通に暮らしていても、何かの拍子に当時を思い出して心が不安定になる状態は3年を経ったいまも残っている。先日もある方との関りで気づいたことだが、当時の写真・映像を見た途端に気持ちが動揺して、その後は普通に話せなくなってしまう状態に直面した。気持ちは表面には表れないが、心の奥底にはいまだに暗雲が立ちこめていて、なかなか拭い去ることができていない。そうした心理状況のなかに被災住民が置かれていることへの理解を必要としていると感じている。

「関係」の分析も大切だ。被災直後から多くのボランティアが支援で入り、被災前にはなかった新たな関係が復旧・復興活動のなかで生まれた。いまもつながっている人たちが少なくない。ボランティアと被災住民とが結ばれた事例を2件ほど耳にしている。個人として被災地支援に入り、現在も継続支援している人たちもいる。被災地に寄せる思いは、少しも薄れていない。

復興のためには住民同士の支え合いが必要であり、さまざまな取り組みの中で住民間の新しい関係も生まれている。復興への道筋では、「関係人口」「交流人口」を増やす必要性が指摘されている。「関係」は今後のテーマとして重視していかなければならない。

それでは、3年の日々のなかで知り得たエピソードや気づきを以下に列記し、被災の現場と復興への歩みのなかでどんなことが起きていたかをお伝えする。

被災地に気持ちを寄せた人たちの支援

数名で始めた「炊き出し」と「救援物資の提供」活動であったが、日増しに協力してくれる人たちが増えていった。被災当初は泥出しに取り組む災害ボランティアの活動がメディアでクローズアップされていた。しかし、それ以外にも「協力」できる支援の方法があることが知れ渡ると、「炊き出し」と「物資提供」の現場に多くの人がかけつけてくれるようになった。

被災の現場は埃が舞い上がって環境が不衛生であったため、炊き出しの調理は3㎞ほど離れた古里地区西三才公民館の厨房をお借りし、できあがったものを被災地へ運んだ。被災現場へ出向かなくても炊き出し活動に関わることができ、また短時間での支援も可能であることがわかると、公民館での準備に参加してくれる人が多数現われた。お米や野菜などの食材の提供も各地から寄せられた。さすがは農村地帯である。

テントを4脚張った炊き出しの現場では、多くのボランティアが動いた。初めて出会った人たちが力を合わせて被災住民をもてなし、励ました。にわかに出来上がったボランティア集団であった。

救援物資では復旧の状況に合わせて必要な品物をSNSで発信すると、即座に集まった。寒い時期を迎え、県外の社会福祉協議会から100台を超す石油ストーブが届いたとき、わずか1日で被災住民の手にすべて渡った。真新しい布団が支援で届けられると、荷物を降ろす間もなく被災者のもとへと移っていった。

穂保被災者支援チームは、被災地に心を寄せる人たちが「行動を起こす場」を提供する存在となっていった。特定のメンバーによって構成した「組織」として活動するのではなく、緩やかにつながりながら被災住民を応援する形で活動が展開されていったのである。地域はもとより、SNSで知った県外のグループや個人での参加者も次々に現われた。遠くは島根県からやって来た人たちが薬用人参入りのラーメンを提供したり、窯を持参してその場で焼いたピザが振る舞われたりした。これらは被災住民の食に変化を与えることとなり、とても喜ばれた。

当時の様子を思い浮かべると、今でも心が温かくなる。助けを必要としている人たちに気持ちを寄せ、自分にできることで関わるという空気が漂っていたことを、記録として残しておきたい。

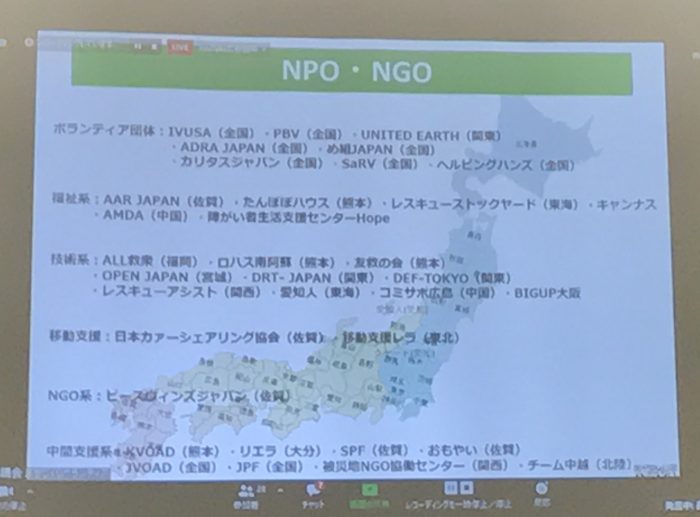

緊急支援でいち早く現場にかけつける「専門家」の存在

被災家屋から運び出される災害ごみの山が道路の脇にできあがり、排出した泥で道路幅は狭くなった。軽トラを地区内一方通行にせざるを得ない状況だった。

どのように復旧作業を効率的に進めるか。県や市の行政も社会福祉協議会も経験がなく、復旧活動のノウハウを持ち合わせていなかった。そのとき、後方支援で動いてバックアップしたのは、災害が発生すると直ちにかけつけるNPOやNGOの人たちだった。長沼の4つの区をそれぞれ分担し、復旧活動の支援にあたった。災害ボランティアが現地に入るのに際し、「いまあるごみの山を撤去し、風景を変えよう」と呼びかけていたNGOのリーダーの言葉を印象深く覚えている。

災害ごみの処理、床下の泥出しの方法、カビを防ぐための壁はがしなど、専門的な知識と技術を災害ボランティアの人たちに彼らは伝えた。災害ボランティアを効率的に動かす運営ノウハウを知っている彼らの存在は大きかった。

災害からの復旧・復興を支援するプロボノと言われる存在があることを今回の被災で知った。そして、彼らがいてこそ、復旧・復興が進むことを強く感じた。あるグループのリーダーは、「台風19号の動きを見極めて長野に入ることにした」と話していた。災害が起きることを想定して、台風を追いかけて来たのである。災害時は迅速な行動が不可欠であり、その身軽さと行動力に驚かされた。長野での被災後、熊本をはじめとする各地で災害が起きたが、彼らは新たな現場へと支援にかけつけて行った。

阪神・淡路大震災(1995年 (平成 7年)1月17日(火曜日)に発生した兵庫県南部地震 により発生した災害 )以後、さまざまな災害支援組織が立ち上がり、連携して支援に動く体制が整えられていたのである。彼らの存在は一般にはあまり知られていないかもしれないが、その専門的な活躍に、長野に住む者として感謝している。

ボランティア受け入れを支えた住民のコーディネート力

長野には7万人を超す災害ボランティアが入ったと言われている。長野市社会福祉協議会が災害ボランティアセンターを立ち上げ、被災現場へ行くボランティアを振り分ける。現場にはさらに細かくサテライトが置かれ、被災者宅へ入って行く。そのとき、突然の被災で戸惑う住民との間に入ってコーディネートする地域の住民リーダーがいた。

プライバシーのこともあり、親戚や友人であればともかく、他人に自宅に入られるのを住民が躊躇しても不思議ではない。しかし、泥出し作業には多数の手が必要である。1軒のお宅に30人、40人が入る。そのとき、ボランティアと住民との間がスムーズにいくよう調整する人が存在していたのだ。常会の役員であったり、被災者をまとめる先頭に立つ人であったりで、どのお宅に何人というように調整していた。自ら被災者でありながら、自宅のことを後回しにして地域の復旧のために尽力する人たちがいたことを忘れてはならない。それは、その後の復興を進める力にもつながっている。

驚いたのは、情報ツールを駆使する動きがあったことだ。あるエリアで、スマホの地図アプリに各戸の作業の進捗を入力して作業予定を管理していた。リアルタイムに状況が把握できて効率をアップさせたが、こうした詳細な管理も住民によるコーディネートがあったからに違いない。

公的支援(行政)からはみ出してしまう被災者への対応

避難所の運営にボランティアとして関わるなかで知ったのは、長野市が設置した避難所ではなく、親戚や友人宅に身を寄せ、また被害を免れている2階(1階は全壊)で不便さをしのいでいる人たちがたくさんいることだった。親戚や友人宅にお世話になるにしても、そう長期にわたるわけにはいかない。自宅に留まる人たちは、避難所という慣れない場所でのストレスから逃れたい思いが強かった。

そうした人たちは食事に苦慮していた。近隣の商店やお店は被災で開いておらず、自宅は被災した状態であり食事を作れる環境ではない。そのことを知って、避難所に来ていない人たちを支援するために被災の現地にて炊き出しと物資の提供をする活動をチームとして始めたのである。

避難所は公的支援として制度に基づいて運営されている。しかし、どうしてもその支援から外れる人たちが出てしまう現実があった。その隙間を埋めるように支援できるのは、民間の「共助」の力しかない。

全国からさまざまな支援物資や道具類が避難所に届けられて来た。しかし、行政としての受け入れは被災直後、受け入れにストップをかけた事実がある。行政としては被災者に公平に対処する必要があるし、支援物資の仕分け作業も容易でない。また、集まり過ぎた場合、その後の処理に苦慮することも考えられた。そうした事情からのようであったが、目の前には着る物がない、履く物もない、作業道具もないという人たちが現にいた。周辺のお店は軒並み被災しているし、少し離れた所まで出向いても品薄になっていた。そもそも支援のボランティアが入っているため家を空けることができず、被災者は買い物に行く時間も確保できないのが実態だった。

被災者にとって、いま直ぐ必要なのである。そうしたなかで、迅速に対応できたのは、支援団体の取り組みであった。被災直後に最も喜ばれたのは下着類だった。歯ブラシのような日用品だった。長靴はもちろんのこと、普通の靴の希望も多かった。個人だけでなく、企業からの救援物資の協力も力強かった。私たちのチームだけでなく、いろいろな支援グループが呼びかけて対応していた。迅速な行動は、民間ならではの力であることを強く感じた。「公助」の隙間を「共助」が埋めることで、被災住民は救われたと言える。

行政から電化製品などを支給する制度が示され、希望の調査がなされた。でも、全体を取りまとめて発注し、それから支給するという手順だったため、いつになっても届かなかった。被災者にとっては、「今夜すぐに使いたいのだ」という気持ちが強かった。これも行政としての対応のやむなき事情と言ってよいのだろう。

避難所の食事で、被災から数日後、いつものお弁当でなく菓子パンが食事として届いたことがあった。食事内容の変化を意図したのかもしれないが、被災者からは「これでは力が入らない」とクレームが続出した。知り合いの仕出しができるスーパーに電話を入れてご飯を急ぎ炊いてもらい、ストックしてあったレトルトカレーを出したことがある。これも民間の力であり、迅速に動くボランティアであればこそ成せる業であった。

洗濯に苦慮している人たちをサポートするため、宮崎県から移動式ランドリー車が来てくれることになった。乾燥機を稼働させるために大量のプロパンガスを必要とした。宮崎の業界から長野の業界へ協力の要請がなされたが、「行政の依頼がないと動けない」との返答だった。そこで行政にお願いしたが「民間が実施する活動なので」と協力は得られなかった。2週間に渡るランドリー車の運用は、行政に頼らずに民間同士の連絡調整で実施することができたが、このときも行政の「限界」を感じざるを得なかった。ガスを使用するので、万が一のリスクが行政としては頭にあったのかもしれない。宮崎のランドリー車が出動したのは、このときが初めてだった。それまでも運営する会社は行政に打診したことはあったが、受け入れがなかったようだ。この取り組みは民間ベースであったからこそ実現できたのかもしれない。その後、九州などの被災地でも同社のランドリー車は活躍しているようだ。

被災の現場では迅速に判断し、直ちに対応しなければならないことが多々ある。行政の公的支援と民間の隙間を埋める機敏な動きがうまくかみ合って、支援活動の効率が高まることを強く感じた。

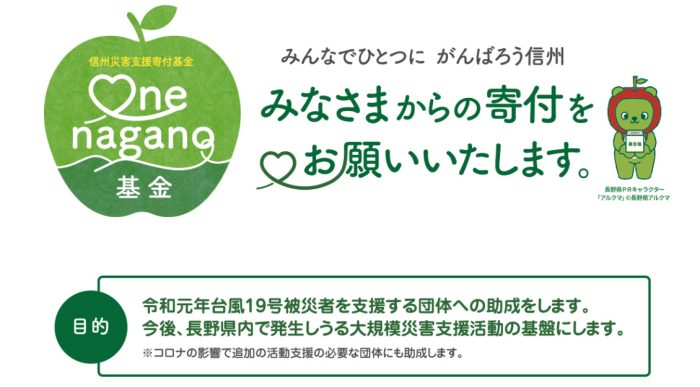

支援活動を支える財源はどこから

被災地を支援したいという有志が自然発生的に集まって動き出した「チーム」であったことから、活動資金は「ゼロ」で出発している。その後、活動に賛同してくれた人たちから支援金が寄せられるようになった。前述したように、お金でなくお米や野菜もたくさん届き、炊き出しの材料として使わせてもらった。

活動を継続するうえで支えとなったのは、被災地支援の活動を援助する日本財団と赤い羽根共同募金の活動助成金である。災害支援の活動を支える仕組みができていた。これは活動を進めるなかで知ったことである。これとは別に、長野県と長野県災害時支援ネットワークが台風19号被災支援の活動をバックアップするための「ONE NAGANO 基金」(信州災害支援寄付基金) を立ち上げ、こちらの財政支援のお世話にもなった。またチームの活動を知った団体から助成の申し出もあった。

日本赤十字社や報道機関が呼びかける「義援金」というのは、被災した方々にお悔やみや応援の気持ちをこめて贈るもので、配分委員会によって金額等は決められ、被災者個々に届けられる。それに対して「支援金」は支援活動をする団体・グループに資金を提供するものである。

Hope Apple(穂保被災者支援チーム)はにわかに誕生したグループではあったが、こうした仕組みのなかで諸活動を展開することができことを、感謝を込めて報告しておきたい。

災害ボランティアへの感謝と激励

私たちのチームは、泥出しなどの作業で疲れ切ってサテライトにもどって来る災害ボランティアに、少しでもお腹を満たしてもらえればと考えて炊き出しを提供してきた。そのきっかけは、最初に炊き出しをスタートした穂保高台避難公園のテントの隣にボランティアのサテライトができたことからだった。

災害ボランティアの活動の原則は、食料や飲み物、宿泊先などはすべて自前で完結し、被災地に負担をかけないこととされている。そのため、当初はボランティアに振る舞うのはよくないとの声もあった。だが「支援を受けた被災者に変わって感謝を伝えるもの」という視点を貫き、継続した。サテライトが特養りんごの郷駐車場に変更され、同時にチームの炊き出し拠点を国道沿い利根書店駐車場に移してからも、サテライトのボランティア受付テント横にチーム独自のテントを張って、炊き出しを続けた。

災害ボランティアからは「いろいろな被災地に支援に行ったが、こんな対応は初めて。涙が出る。また来ます」との声があり、それを聞いて、こちらも涙が出そうになった。

被災住民も、かけつけた災害ボランティアも、そして取り組みを調整運営するスタッフも一つになって困難に立ち向かっているとの気持ちを抱くことができた。12月のボランティア受け入れ最終日には、安曇野からやってきた支援グループが餅つきをやってくれ、災害ボランティアに振る舞うことができた。

災害関連死に心が痛む

3年を経過して心が痛むことがある。被災時における人災は、死亡者が長沼で2名、長野県全域で5名であった。だが、その後において関連死が18名も出ている。たいへんな数字に膨れ上がってしまった。

被災後の困難な生活状況が病状を悪化させ、このような事態を招いたのだ。被災したとき目にする現場だけでなく、その後の避難所や個々人の家庭内での暮らしの状況のなかで被災が進行していたことを忘れてはならない。社会福祉協議会のささえあい支援活動や医療関係の専門家の訪問などで対応が行なわれたが、この現状をつぶさに見つめ、被災の深刻さにあらためて意識を向けなければならないと思う。

被災者の願いと制度のあり方の検証を

突然に襲った災害。被災住民が「現実」を受けとめ、その後の生活再建をどのように打ち立てていくか方向を見出すには、やはり一定の時間が必要となる。精神的に気持ちが打ちひしがれている状態では的確な思考が機能せず、選択・判断をするのは大変だったのではないか。

被災後のさまざまな生活支援や対策で行政による説明会があり、相談の窓口も設けられた。被災住民にとってありがたいことではあるが、それぞれの施策には「いつまで」という期限があった。それまでに考えを明確にしなければならない。農機具や倉庫の改修補助はいつまで、公費解体の申請締め切りは〇〇までと区切られている。ところが被災翌年の春、新型コロナ感染の波が押し寄せ、住民は集まって話し合ったり情報を得たりする機会を大幅に奪われてしまった。だが容赦なく締め切りは迫ってくる。家族間での話し合いも十分にできないままに公費解体の申請をしたという事例も耳にしている。

大もとは国の災害対策としての施策で、そこに期限があるため行政としても、それに従わざるを得ない事情がある。12月初旬で避難所が閉鎖になったとき、まだ再建をどのようにするか目途が立たなかった人たちも少なくない。仮設住宅や見なし仮設の選択が迫っており、対応を余儀なくされた。

災害公営住宅を長沼地区に設置してほしいという強い要望があり、何度も長野市との話し合いがもたれたが、ついに実現しなかった。行政の立場としては、「災害の危険がある地域に公共的な施設を設置することはできない」という考えであった様子が見え隠れしていた。

3年を経て話題になっているのは、公費解体の道ではなく、修復を助成する制度はないのかという捉え方である。地震災害で家屋が痛んで強度が落ちている場合は解体の選択しかないが、水害の場合で基礎や建物の構造がしっかりしていれば、修復の余地はある。同じ公費を投入するのであれば、修復をサポートすることはできないものか。資金的な準備ができた人たちは修復の道を選んだ。だが家屋が大きくて資金の用立てが困難な人たち、高齢者で家の跡を継ぐ者がいない人たち、長沼の水害の危険から逃れたい人たちなどは、公費解体を選択した。その結果として更地が増え、人口が減少する結果を生んだ。被災の大きかった津野区では世帯数が半減してる。その現実の中から、いま復興を進めることになっている。

解体された家屋は長野市の公表だと816件・1,446棟に上っている(自費解体を含む)。公費解体を功罪として捉えたとき、この制度の恩恵を資金面で受けた被災住民がいるのはもちろんだが、その一方で、解体業者が多数入り短期間に大規模に作業を進めたため、再利用できそうな古材が廃棄処分になっていった点も見逃してはならない。昭和20年代のリンゴ栽培最盛期の頃に建てられた土壁の古民家で、いまでは簡単に手に入らない太くて長い梁を用いている家がたくさんあった。柱なども、今では見受けられない太さである。解体物の運搬車に積み込むため大型重機で刻まれ、瓦なども投げ捨てるかのような様子で作業は進んでいた。国を挙げてSDGsに取り組んでいるなかで、この様子は違和感を覚えた。再利用が可能な物が廃棄処分されていったのだ。SDGsの視点からも、公費解体制度の見直しが求められているのではないだろうか。

新たな制度の必要性も話題に上っている。家を建て直すにあたって、基礎を高くした人たちがいる。鉄骨を組んで2階の高さにまで住居部分を上げたお宅もある。通常より大きな資金が必要だった。こうした個別の防災対策への助成金制度は設けられないものか。

被災地には、今後の「対策」としての要望が渦巻いている。被災地対策の検証が必要との指摘もある。被災から3年のいま、被災者の願いと制度の在り方を見つめ直すタイミングではないだろうか。

個人差が大きいメンタル回復の現実

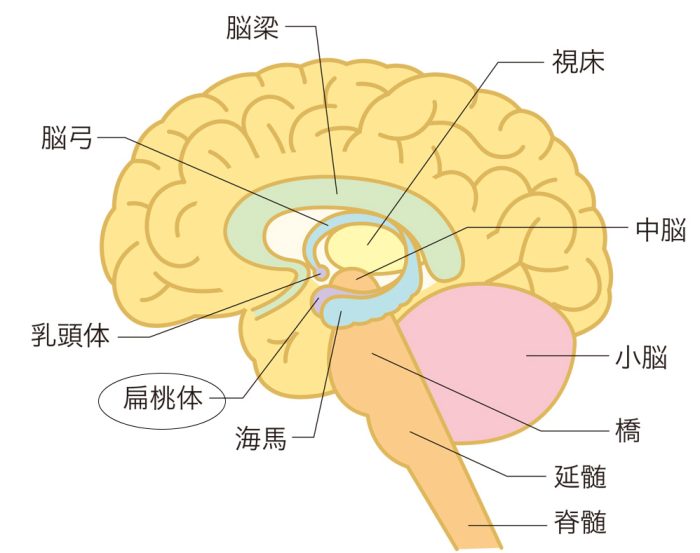

「クライシスサイコロジーの視点から新型コロナウイルス感染を考える」という原稿を2020年5月に「ナガクル」に寄稿した。クライシスサイコロジーというのは、災害などの危機や重要な局面に立ち至った時の心の状態のことである。危機に直面すると大脳辺系の「扁桃体」の働きが優位になって、前頭前野を働かせた冷静な判断ができなくなってしまう。IQが極度に下がってしまうということである。

多くの人は被災の直後は、恐怖や不安に陥り、体が震えたり眠れなくなったりする。そこから抜け出すためには、扁桃体の働きを抑え、情動をコントロールする必要がある。思考の力によって冷静な判断ができるようにする必要があるのだ。

被災住民の話を聞く中で、コントロールできている人と、不安からなかなか脱出できず不安の状態が続いている人とがいることを感じてきた。早い人は、被災直後から「農機具の助成が必ずあるはずだから」と判断して発注した人がいる。災害後は見なし仮設の制度ができて助成されることを知っていて、被災後すぐに民間アパートを探して住み始めた人たちもいた。一方で、避難所での支援に依存して次の準備を特に進めなかった人たちもいた。

その後も、当時の怖い思い(情動)をコントロールできている人と、うまくできていない人とで、差が生まれている。ただ、日常の暮らしが戻ったように見える人でも、ちょっとしたことでフラッシュバックが起きることは3年経ったいまも続いている。

行政による個別の支援は徐々に縮小され、社会福祉協議会による支え合い活動も22年度いっぱいになりそう。メンタルのサポートは、依然として継続すべき課題となっている。

人による捉え方(考え方)の齟齬と「協働」の力

被災地ではいろいろな支援団体・グループが支援活動を精力的に行なった。各組織の発足経緯や実績はもとより、どのような立ち位置でどのような活動を展開するかはさまざまである。お互いに、それぞれの動きを認め合いながら連携できるところは連携してきた。例えば、被災家屋の修復の方法をとっても、違いが見られた。一様ではない。しかし復旧・復興というめざすところは一つなので、お互いを尊重しながら進められていることも知った。

実績を積んでいる団体・グループが支援者・グループに呼びかけて情報を共有し、連携するための場を設ける取り組みをしてくれていた。これも、被災地における連携支援の方策として確立されているように感じられた。

住民自身が復興の先頭に立って活動するようになると、やはりグループによって考え方・進め方の違いが当然ながら出てきた。チームは活動する様々な人たちの思いや方策に耳を傾けて来た。それぞれの考え方や方法が理解できた。

人にはこれまでの人生の中で培われた「ブリーフシステム」がある。〇〇であるという判断記準が各自にあり、それは「信念」となっている。それが異なると、活動の進め方・展開方法に違いが出て来るのは自然なことだ。

それぞれが一生懸命であれあるほど、お互いの中に齟齬が生じることとなる。この3年間のなかで、そうした「現実」があったこともあえて記しておきたいと思った。試行錯誤の復興プロセスのなかでは、不思議なことではないからだ。

そうした中でも、めざす方向はいっしょであることから、お互いの調整のなかで修復され、コトが進んでいく流れも見てきた。そこには「協働」というキーワードがある。被災地における復興の礎になるワードであり、その輪のなかで活動できているのは、幸せなことなのかも知れない。

長沼の魅力をどうアピールしていくか

今後の復興活動と災害に備えた体制について3点ほど記す。

長沼の復興に向けた住民集会は2019年12月15日の第1回を皮切りに2022年4月までに8回開かれた。会場には「魅力ある長沼 ここに住み続ける」というキャッチフレーズがいつも掲げられていた。

では長沼の魅力とは何か。長沼は戦国時代、上杉氏と武田氏の戦いの舞台となり、江戸時代には長沼藩の藩庁が置かれている。長い歴史がある地域だ。

信濃島津氏が室町時代に長沼城を築き、1555年から1568年にかけて本格的な城郭として改築されている。城は江戸時代に佐久間氏が幕命に従わなかったとして取り壊しになり、その姿は消え去った。北國脇街道の姿は現在も県道として遺っており、歴史を彷彿させる門構えの家をいまも見ることができ、長沼の風景となっている。文化の面では小林一茶が1600年代に長期にわたって長沼に逗留し、十哲がいた。「歴史と文化の薫るまち」というのが長沼地区を形容する言葉になっている。

長沼のお宅は先祖が300年以上、10代に及ぶ家が何軒もある。被災して仏壇を修理に出したお宅の方が、裏を見たら300年前に導入していたことが分かったと話してくれた。長沼城は長沼歴史研究会の調査で詳細な縄張り図(城の構造をわかりやすく示した図面)が判明していたものの、これまでは「まぼろしの城」と言われていた。

今回の災害復興対策の一環として長沼城のあった場所に防災ステーションが建設されることになり、いま長野県埋蔵文化財センターによって長沼城の埋文調査が進められている。埋蔵品がいろいろ出土しており、長沼城の姿が現代によみがえられようとしている。

長沼には、こうした注目される「資源」があったにもかかわらず、これまでスポットが当てられていなかった。発掘の報告会や説明会には地区内外から多数の参加があり、これから多くの人に関心を呼び起こす可能性が生まれている。

住民自身が自分たちの地域の歴史と文化の価値を改めて認識し、それを誇りにすること、地区外の人たちに情報を発信して知ってもらうこと、それを契機に「関係人口」「交流人口」増えていくことが、長沼の魅力を磨きあげることにつながっていきそうだ。

一般社団法人しなの長沼・お屋敷保存会は、200年前に創建した古民家「米澤邸」を修復再建して、地域のコミュニティー再生の場として利活用することをめざしている。その取り組みの中で、長沼の産業の歴史をひもといたとき、養蚕からリンゴ栽培へと積極的に生業を展開する過程で、長沼の先人たちは貯蔵用の土蔵を設置して有効に収益につながる工夫をするなど時代を切り開くすばらしい実践をしてきたこともわかってきた。被災前は文化活動も盛んだった地域である。被災の影響でストップしていた活動も復活しつつある。

住民がそれぞれ魅力に関わる取り組みを進め、その情報を発信するなかで、長沼への人々の関心を集め、それが復興の大きな力になるのではないかと思う。

被災に備えた日常のネットワーク構築

被災当時、さまざまな団体・グループが連携しながら支援に取り組んだ。長野県災害時支援ネットワークは長野県社会福祉協議会や長野県NPOセンターなど8団体で構成された組織で、被災直後から定期的に支援団体の「情報共有会議」を実施した。それぞれの活動を交流し、長野県や長野市など行政からの情報も入るようにした。この取り組みが大きな力になった。

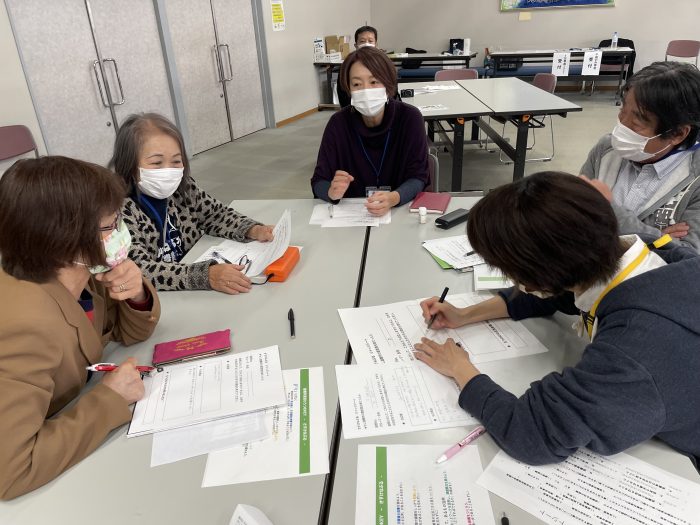

一例をあげる。Hope Appleが行なっていた各公民館でのサロン(つながりの場として昼食を提供)の会場に弁護士が来てくれた。被災住民が集まる場に専門家が足を運び、気軽にサポートできるようにしたもので、「連携」の成果である。こうしたつながりを生んだきっかけは、情報共有会議であった。

その後、関係者の間で、災害発生時ではなく日常的につながっていて、緊急時に迅速な対応ができるようにしておこうという機運が高まり、何回かの交流と検討を重ねている。「子ども支援」など、特定の分野における連携の仕組みづくりも始まっている。

この連携の輪の中に、行政も加わることで大きな力が発揮できる。今回の被災からの教訓を生かし、これからの対策につなげる動きになっていることも多くの人に知ってほしい。

新たな情報発信へのチャレンジ

今後の展望で最後に記したいのは、映像による情報の発信である。

当時の悩みとして被災者から耳にしたのは情報不足であった。刻々と変化する状況の中で、大切な情報が迅速に届かない。特に避難所を利用していない人たちは「情報弱者」だった。一般的で被災地全体に関わる情報は新聞や放送から得ることもできるが、特定のエリアを対象とした情報や個別的な情報は伝える術がなく、重要な情報が被災住民に届きにくかった。地区の対策本部からの住民向け情報、学校から保護者への情報など、個別の情報伝達が被災時には必要になる。移動式ランドリー車の活動を始めたとき、何で知ったかを聞くと「テレビ報道を見て」というほかに、「PTAの連絡用ラインで届いた」という人がいた。スマホが強力なツールになっていた。復興途上のいまも、住民にどう情報を伝えるかが課題になっている。

そうしたことから、有志でプロジェクトを編成し、ZoomやYouTubeを活用した映像による情報発信の取り組みが新たに始まろうとしている。

コロナ禍の生活スタイルの変化で、ネット回線を用いた映像による情報伝達や交流が広がっている。この変化を積極的に活用し、新たなコミュニケーションのツールとすることが可能である。ネットを利用し映像による情報発信を日常的に行なう体制が整えば、発災時にも活用が可能である。スマホ1台があれば、どこからでも対象者に情報を伝えられる。地区の対策本部長のコメントや指示を、対象となる住民に届けることができるのだ。そんな体制づくりを模索する長沼アップル放送局(NAB)というプロジェクトが立ち上がった。Hope Appleの事務所にスタジオを設け、定期的に情報発信をする計画だ。すでに記録の映像制作も始めている。

被災地にいるソーシャルライターとして

長文になってしまったが、新聞やテレビ・ラジオの報道、日常のSNSでの情報発信では触れられていない被災地の現場での「裏情報」ともいえる内容を綴ってきた。被災地の底辺に流れている秘められた情報と言える。今後のためにも「記録」として必要であると考え、ここに公開した。現場にいるライターとしての「役割」でもあると思ったからである。

お読みになった方の中には見解が異なり、「ちょっと違うんじゃないの」と言いたくなる部分もあるかもしれない。それはそれで大切だと思う。機会があれば意見交換をし、被災現場の見方、あり方についてさらに見識を深められたら嬉しい。

最後までお読みいただき、感謝します。ありがとうございました。

執筆 太田秋夫(Hope Apple代表 ナガクルソーシャルライター)