令和元年の東日本台風災害から5年と4カ月。長野市長沼地区の住民は100年先を見通したまちづくりへ歩みを進めています。

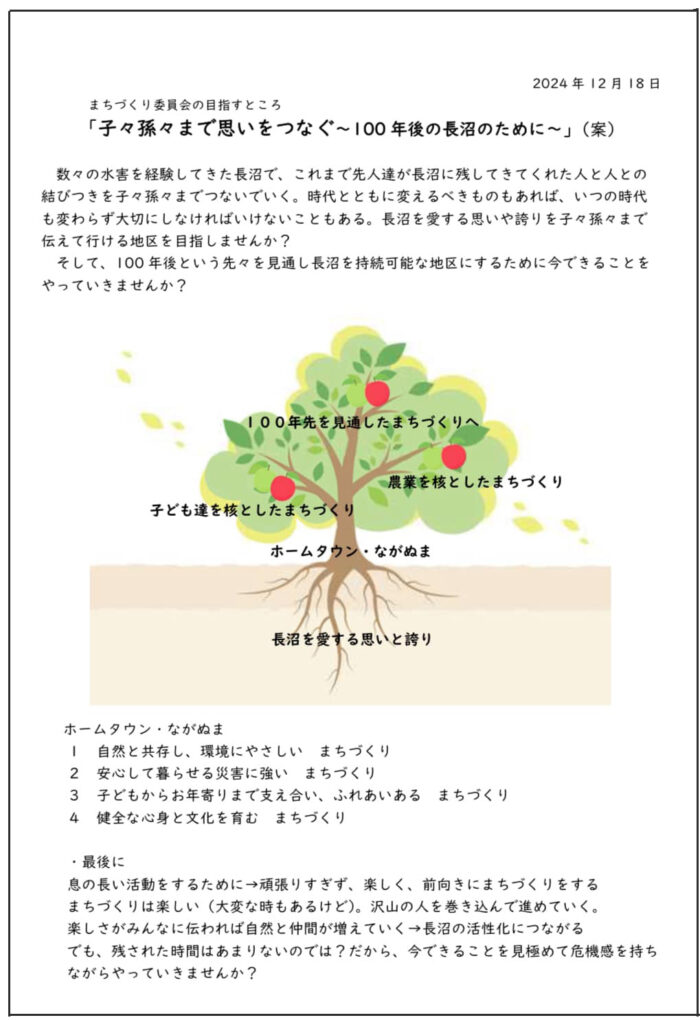

「長沼を愛する思いや誇りを子々孫々まで伝えて行ける地区を目指そう」と呼びかけているのは長沼地区住民自治協議会の「まちづくり委員会」です。「100年先を見通したまちづくりへ」とのスローガンを掲げ、特に「子どもたちを核としたまちづくり」を提唱しています。

その実践として2025年2月15日(土)、パネルディスカッションとワークショップを行ない、いま自分たちにできることを話し合いました。

100年後を見通しながら、地域をどう存続させていくか

長沼地区の世帯数は、被災前の2019年10月の899世帯が2025年1月には806世帯へと1割以上減少しています。人口も2,318人から1,940人へと減り、5年前の84%です。それと並行して、長沼小学校の子どもたちの人数も93人だったものが76人になり、17人の減少です。

堤防の改修が進み、地区としての防災対策も強化してきましたが、地域をどう存続させていくか今後の復興の方向性が課題になっています。そんななかで「まちづくり委員会」は100年後を目指した取り組みを進める決意を表明し、「ホームタウン・ながぬま」の姿として4本の柱を掲げました。

1 自然と共存し、環境にやさしい まちづくり

2 安心して暮らせる災害に強い まちづくり

3 子どもからお年寄りまで支え合い、ふれあいある まちづくり

4 健全な心身と文化を育む まちづくり

その取り組みの実践として「100年後の子どもたちのために今、できること」を考える場を設けたのです。前段のパネルディスカッションで下水内郡栄村の下育郎教育長と長野大学社会福祉学部の早坂淳教授の話を聞きました。

どんな学校にするかを村民が話し合って決める

栄村は長野県北部の新潟県境にあり、世帯数は767戸、村民は1,551人です(2025年3月)。豪雪地帯で知られ、2011年には震度6強の地震に見舞われました。児童生徒が減少するなかで、小中学校を2026年度に統合して「義務教育学校」(※この項末尾に解説)にする方向で準備を進めています。

どんな学校にするか2022年6月から検討を進めてきました。その手法について、下教育長は「村民みんなで学校をつくろうと呼びかけて、検討を官から民に移した」と説明しました。審議会・特別委員会での検討や、教育委員会が説明して村民に納得してもらうというやり方ではなく、「今後の地域のことや子どもたちの教育については住民に考えて欲しい」という願いからです。学校の教師はいずれ異動してしまうので、入れ替わっていく教師たちに地域で希望する教育を伝えていく役割を村民が担う(地域住民が地域の子どもの教育に責任を持つ)というのが下教育長の考え方でした。

学校運営の柱として「自学教育」を掲げ、望む学校像、望む授業象、それにふさわしい学校の形態、それを実施できる学校施設(設計・建築)、学校のきまりなどのソフト面、これらすべてを村民が話し合って決めてきました。2024年11月までの2年半の間で、平日の夜6時半から8時半までの2時間の話し合いを22回開催したとのことです。

そのなかで、学校の決まりとして「そろえる」ことはやめたそうです。それは大人側の扱いやすさを基準として管理することにつながるからです。制服は作らず、服装は自由。運動着も、上履きも、かばんも自由。なんと化粧やピアスもOKなのだそうです。学校の行事の内容やきまりは、子どもたちが話し合って決めます。

授業の形態も自由で、自分の好きな場所で、学びたい方法で学ぶことができます。それを実践するために必要となった校舎の増改築にあたり、その内容も発注する業者も村民が話し合って決めました。2階と3階の間には大階段とともに滑り台が設置されるようです。その理由は「楽しいから」でした。

校内に村民が日常的に自由に出入りでき、授業にも関わります。村民誰もが利用できるスペースが校内に設けられています。

下教育長が増改築の図面を示して計画内容を説明すると、新しい形での学校教育の姿がイメージでき、参加者からは感嘆の声が沸き起こっていました。

【義務教育学校】 小学校と中学校の「区切り」をなくし、義務教育期間である9年間の学習をトータルで考えられるようにした仕組み。2016年に新設された。これまでの小学校・中学校を通して一つの組織となり、学年制も「6・3」ではなく、「5・4」や「4・3・2」という自由なまとまりで考えられるので、先を見据えた学習を取り入れやすくなる。

小学校から中学校へ変わるとき、大きな変化から「中1ギャップ」と言われ、成績の低下や不登校の要因となることもあるが、義務教育学校では小学校・中学校というハッキリした区切り感なく徐々に移行していくため、中学校過程にあたる後期まで大きく環境が変わることなく学べるというメリットがある。前期・中期・後期などゆるやかな組み立てにより、振り返りや確認など不要な授業内容の重複も避けることができ、効率的な学習が可能というメリットもある。

まちづくりを進めていくキーワードを紹介

続いて早坂教授が、協働のまちづくりとウェルビーイングの考え方を中心に話しました。

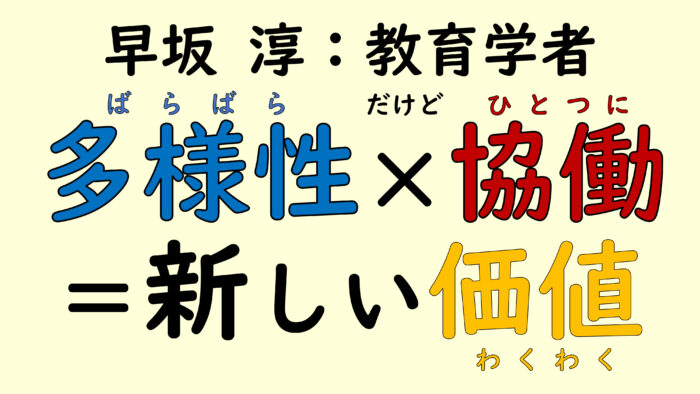

最初に、「新しい価値を地域と学校に生む活動をし、新しい笑顔やワクワクをもたらすことをめざしている」と自己紹介しました。新しい価値の前提になるのは、多様な人が多様なままで存在し、栄村の下教育長の話にあったように「そろえないこと」だとしました。

しかし、バラバラなものがバラバラのままでいるのでなく、ゆるやかにつながり、一人ひとりの顔の向いている方向が違っても、目指している大きな目標は一つで輝いているという関係性が大事だと話しました。

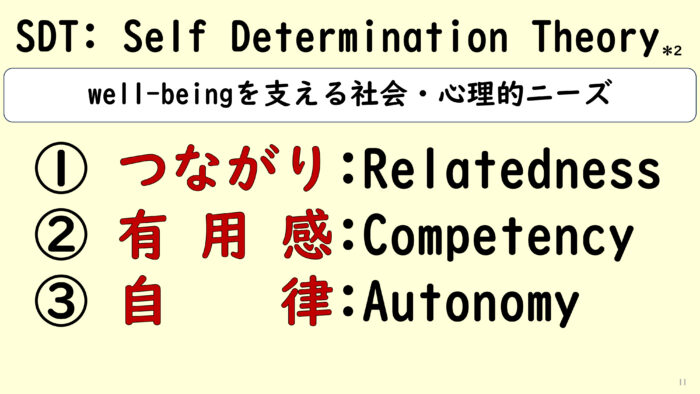

早坂教授は、①ウェルビーイング ②自己決定理論 ③協働という三つのキーワードを紹介しました。

ウェルビーイングは「幸せ」のことですが、その内容としては健康であること、心が前向きであること(ワクワク感)、ゆるやかに社会的なつながりがあることと説明しました。それを目指して教育目標を立てているのが長野県だと言います。長野県は第4次教育振興基本計画(2023~2027年度)で「一人の子どもも取り残されない『多様性を包み込む』学びの環境をつくる」(政策の柱)としているとのことです。

第4次長野県教育振興基本計画施策体系 04_r6taikei_1.pdf

これを実践することは容易ではなく、そのときに支えになるのが「自己決定理論」だと言います。それは、①つながり(社会的な) ②有用感(やりがいやできたという感覚) ③自律(自分の頭で考え自分の人生のハンドルは自分が握る)で、「この三つが同時に実現したとき、私たちはとてつもなく幸せと思える」と早坂教授は話し、この捉え方を持ち帰って欲しいと呼びかけました。

そして、「みなさんにはできるだけバラバラでいて欲しい」とした上で、「それをゆるやかにつなげることが、これからのまちづくりでは外せない」としました。そして、コラボレーション(協働)が新し価値を生み出すと説明しました。違う経験やスキルを持った人が共通の願い(目標)でつながると爆発的な化学反応が起きると言うのです。

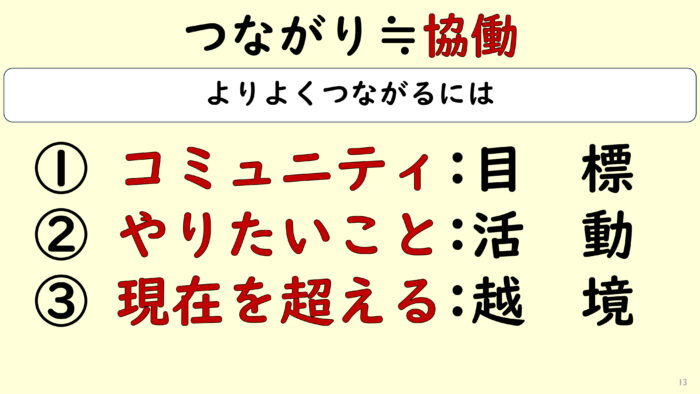

つながりについて詳しく説明しています。

協働によるつながりのポイントとしては、①目標を共有した仲間たちでつくるコミュニティ ②何かをやってみる活動 ③現在を超える越境が大事なポイントになると話しました。

特に越境を強調し、「日常の中でとらわれている檻(おり)から出てほしい」と呼びかけました。「生まれも育ちも違うものがバラバラのまま、この地域をどうするかという目標のもとでつながることで、まちづくり委員会が越境の場になったら最高」と希望を述べました。

地域が学校に関わることで何がよいのか

質問タイムになり、栄村の子どもたちの人数が聞かれました。小中学生合わせて60人とのことでした。しかし、下教育長は「明るい未来を展望している」と答え、「このような学校の取り組みをしていれば、村への移住が進むのではないか」との展望を語りました。実際、すでに中学生が1名増え、保育園の子どもがいる母親から「栄村に来たい」との問い合わせがあるとのことでした。

長沼地区の「まちづくり委員会」は「100人の子ども」を目指しており、学校の内容を変えることで児童数が増える可能性があることは、とても刺激を受ける話でした。

「地域が学校に関わることで何がよいのか」との質問に対し、下教育長は「子どもたちの考え方や生き方の幅が広がるのではないか」と答えました。生き方などは、教師より地域の方に教えてもらうのがいいとの捉え方でした。

早坂教授もこの質問に答えました。日本の学校の制度では、子どもたちが学校にいる時間が諸外国に比べて長いとのことです。授業は午前中の半日だけで、午後は地域に出てスポーツや職業体験などの活動する国の様子が紹介されました。日本の現状は、「教育制度の歴史的な背景」からきているとのことでした。もし学校に地域の人がいれば、子どもたちはそこで教師以外の大人との関りができるので大切だと効果を説明しました。学校のなかに地域の人が入ることで、子どもたちを多様な価値観のなかに置くことにつながります。早坂教授は、コミュニティースクールの考え方で「人は人を浴びて人になる」という言葉を紹介しました。

どうやって学校に関わっていくか

「地域として学校にどのように関わっていったらよいか」という質問は多くの人が知りたいことでした。下教育長は学校側の対応として、「いつも地域の方に学校にいてもらいたい。壁をなくしたいと思っている。そのスペースも設ける。用がなくても、お茶飲んでいてもらっていい」と答えました。

早坂教授も「遠慮なく、とことん関わっていただきたい」とエールを贈りました。しかし、簡単に入っていくことはできません。この点について、学校は子どもたちの安心安全を守ってくれている場所でもあるので、やたらに人が入ってくるのを怖がってしまう学校や教育委員会があるかもしれないと説明しました。それでも「日常的に学校に人がいることが当たり前になると、ゆっくりと落ち着いてくる」と話しました。コミュニティースペースに地域の人が常駐する学校があり、そのときは名札や共通のTシャツを使って安心できる大人であることがわかるようにしている事例を紹介しました。

とは言え、長野市という巨大な組織のなかで、その中の一つである長沼小学校を変えていくのは難しいのではないかとの率直な疑問も出されました。

これについて早坂教授は、いまの時代をどうとらえたらよいかについて言及しました。そのなかで、「いま世の中が大きく変わろうとするまっただ中にいるという自覚を持つ必要がある」と説明しました。明治維新を超えるインパクトが、いま日本だけでなく世界全体に大きな衝撃として出ていると言うのです。だから、「変えなければいけない」という自覚が大前提として必要だというのが早坂教授の指摘でした。「行政の仕組みは世の中を大きく変えないようにするもので、変えようとするときに行政的な制度やシステムが前に立ちはだかる」と説明。「相手は人間ではなく仕組みだ」としました。そして、自覚を持った人たちは、そこに立ち向かえるとしました。「変えられないけど変えるしかない。大きく変える勇気を持たなければいけない」と呼びかけました。

システムを変えるやり方として指摘したのは、全国で進んでいるコミュニティースクールについてでした。長野県の進捗の割合は、何と47都道府県中46番目だということでした。長野県の現状はうまく使われていないというのです。学校の仕組みを変えようと国の各省庁が動いていることを具体的に説明し、全国的に進むなかで、長野県はいずれ外からも内側からもプレッシャーがかかるので、自覚をもっている人たちが「よし、いまだ」というタイミングが絶対に来るとしました。

学校と関わることに意欲が広がる

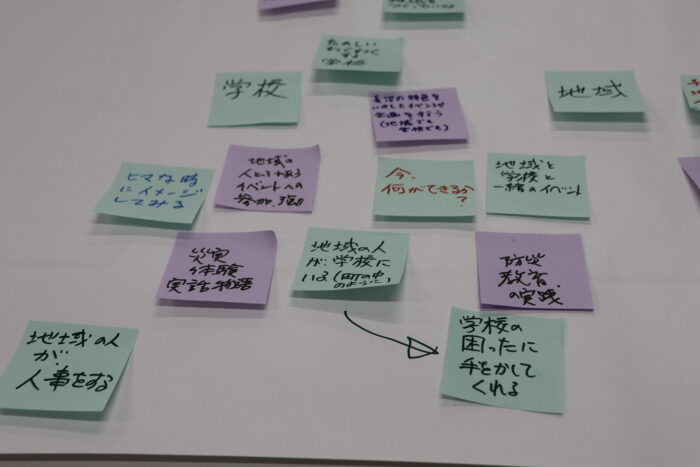

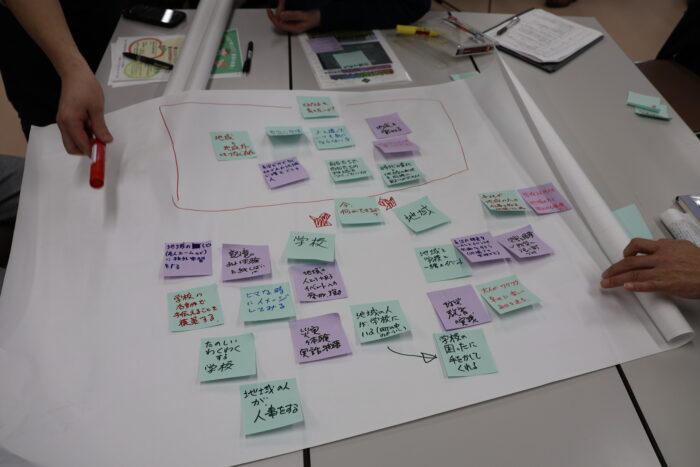

後半のワークショップは3グループに分かれて行ないました。まずは下教育長と早坂教授の話を聞いた感想を出し合いました。栄村の学校づくりの話は、特に驚きを持って受け止められたようです。

☆栄村の学校を見に行きたい。

☆これからの学校づくりって、地域の住民との関係がとても大切になって来る。

☆空間や時間を共有することによって、大人の世界を見た子どもたちが成長し、子どもとの関りで大人の成長もある。いままでにないやり方をやっていかないと未来を変えることができない。

☆時代で教育環境が変わっていく。自分たち大人もそれについていかなくちゃいけない。

どうあったらいいかという視点での感想も出されました。

☆長沼の人にとっての「目標」は何かを、みんなで考えていきたい。学校のことに限らず。

☆長沼の子は真面目で、みんなに合わせようとする。そのため中学へ行ったとき、もまれてしまって不登校になることもあると聞く。そろえていかなくていい、一律でなくていいことを地域で子どもたちに教えてあげたい。

☆不登校、いじめ、自殺が問題になっている。学校教育制度の疲労であることに間違いない。子どもが考えていること、望んでいることを受けとめたり、子どもの発言する場所を保障したりすることが必要。授業参観でも、地域の人と教員が自由にしゃべれる場があったらいい。

行動を起こし、地域として学校へ入って行きたいという決意も出されました。

☆長沼小学校を特色ある学校にするにはどうしたらいいかと考えていたけれど、地域との関りでそういう方向性を見出せると思う。早坂先生が言っていた「人が人を浴びて人になる」という言葉が腑に落ちた。それなら地域として学校へどんどん入って行こうという思いになった。

☆いままでは学校とどこまで関わっていいのかおもんばかっていたが、きょうの話を聞いて、ハード面を変えたいという要望も含めて、自分たちから前向きに意見を言って主体的に動いて行くことが、「変えられない」と言う難しさを超えていくために必要で、我々のワンアクションが大事だ。行動する勇気がキーワードだ。

長沼地区では長沼防災ステーション建設が持ち上がった時、そこに設置する施設について話し合った時期がありました。予定より建設が大幅に遅れていることから、その話し合いの結果は薄れる状態になっていますすが、再び考えようとの意欲も生まれたようです。

☆地域の人が関わって、学校の設備とは思えないようなものを入れている栄村の話を聞いて、これから長沼防災ステーションの上に建設される建物のなかにも、そういうものが欲しい。

☆自分がやりたいことをやって楽しむ活動を、ウェルビーイングとしてやっていきたい。

学校との関りを進め、子どもたちの世界を変えて行きたいという意欲が広がる話し合いとなりました。被災当時、下教育長は長沼小学校の校長でした。学校の敷地内に児童館を設置し、保育園を隣接地に移転する復興対策を提案するなど長沼地区での地域づくりに関わっていました。長沼のことはよく知っており、地域の住民の取り組みに期待を寄せていました。早坂教授の抽象度をあげた理論的な解説も、大きな指針となったようです。

いま何ができるかを考える

この日のテーマは「100年後の子どもたちのために今、できること」でした。そこで下教育長から、話しやすくするため「長沼地区として、どんな子どもたちを育てたいのか考えてみよう」と提案されました。

また早坂教授からは「まちづくり、コミュニティづくりには発達段階がある」との話がされました。①最初は学校から依頼されて手伝う

②手伝ったメンバーのつながりが新しくできる

③こんなことやったらとの活動が生まれる

④こんな子どもたちになったらという目標が立ち上がっていく

⑤一度立てた目標が議論のなかで解釈がクリアになっていく

⑥学校からの依頼でなく自分たちで何が出来るかという関り方が深くなっていく―このようなプロセスがあることを説明しました。

お手伝いの「参加」の段階から自分たちがやってみる「参画」の段階へと進んでいく発達の経緯説明でした。そのうえで、「長沼の実践は、もう参画の段階に踏み込んでいいんじゃないか」と激励しました。

「どんな子どもになってほしいか」「いま何ができるか」を話題に、ワークショップはさらに盛り上がっていきました。

☆大人も子どもといっしょに成長していける地域にしたい。

☆あいさつなど精神的なことを、自分からプラスに発信できる子になって欲しい。

☆人の痛みに寄り添える子。

☆地域を愛せる子ども、長沼を誇りに思う子どもたちになって欲しい。誇りに思って、地域の外へ出ても長沼へ戻って来る。

☆「長沼に沼る」という精神が大事(沼るというのはハマるという意味)。

☆時代の変化と地域のあり方を同時に見える子になって欲しい。

子どもたちの姿が具体的にイメージでき、そのために自分たちが今やれることもいろいろ出されました。

☆自分たちにできることは、きょうのような仲間を増やすこと。

☆戻って来れる居場所を作る。

☆ワークショップを続ける。栄村は22回もやっているのだから、我々も。そうすれば何かがきっと見えて来る。

☆長沼はコミュニティーとやりたいことは結構できていると思うけど、越境ができていない。仲間が増えていない。そこをがんばりたい。

すぐにでも行動に移せそうな提案もありました。

☆一過性のイベントも大事だけれど、日常的に地域の人が学校にいることが当たり前になるようにどうやってしていくか。そのハブになるのが、いまは児童センターではないか。小学生と園児をつなぐ場になっているが、そこへ地域の人もは入っていく。

☆学習の場として支所の交流スペースや新しくできる防災ステーションの施設を利用する。卒業生が在校生に教える場づくりをすれば、小学生・中学生の枠組みを超えてつながりの一体感が得られ、栄村のような場づくりができるのではないか。

☆きょうのような集まりをもっとやり、楽しんで参加できるようにしていきたい。自由に意見を出せることが必要だ。

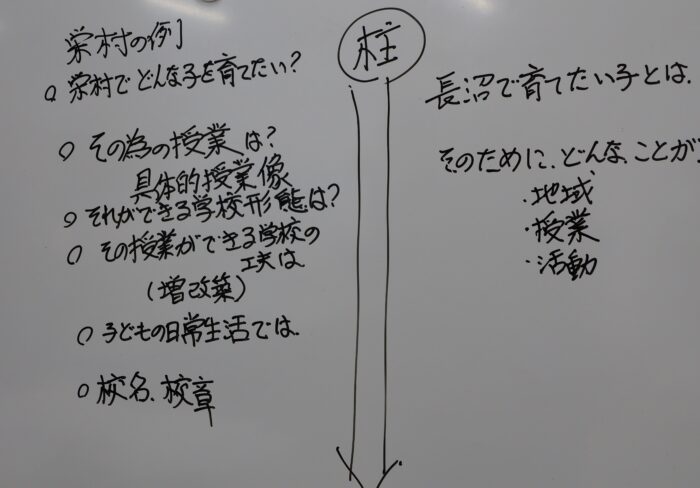

まとめでは、下教育長が「柱の設定」が大事であることを指摘し、栄村の住民がどのようなプロセスで検討を進めて来たかを紹介しました。そして長野市の平たん地である長沼地区で始めたら他の地区にも影響するので「その先例を長沼で始めてほしい」と激励しました。

早坂教授は、続けて行くことは大変でありマンネリ化していくことにふれながら、その対策として

①きょうのような楽しい場に子どもたちを加えること

②きょうのワクワクを灯し続けるためにネット上に発信したり、日記に書いたり、家族などに話したりすること

③記録をしっかりと取り、いつでもだれでもアクセスできる形にしておくこと―を提案しました。

そして「今、ここに根を張りながら、100年という時間のスパンで考えてつなげていって欲しい」と呼びかけました。

取材・執筆 ソーシャルライター 太田秋夫

この日のパネルディスカッションとワークショップの様子は、長沼アップル放送局「第26回つなぎの杜」のなかで詳細に取り上げられています。