長野市の「子どもの権利条例」制定が具体的になってきました。市が「条例」の骨子(案)を5月中旬に発表し、5月13日からの1カ月間、パブリックコメントを実施します。

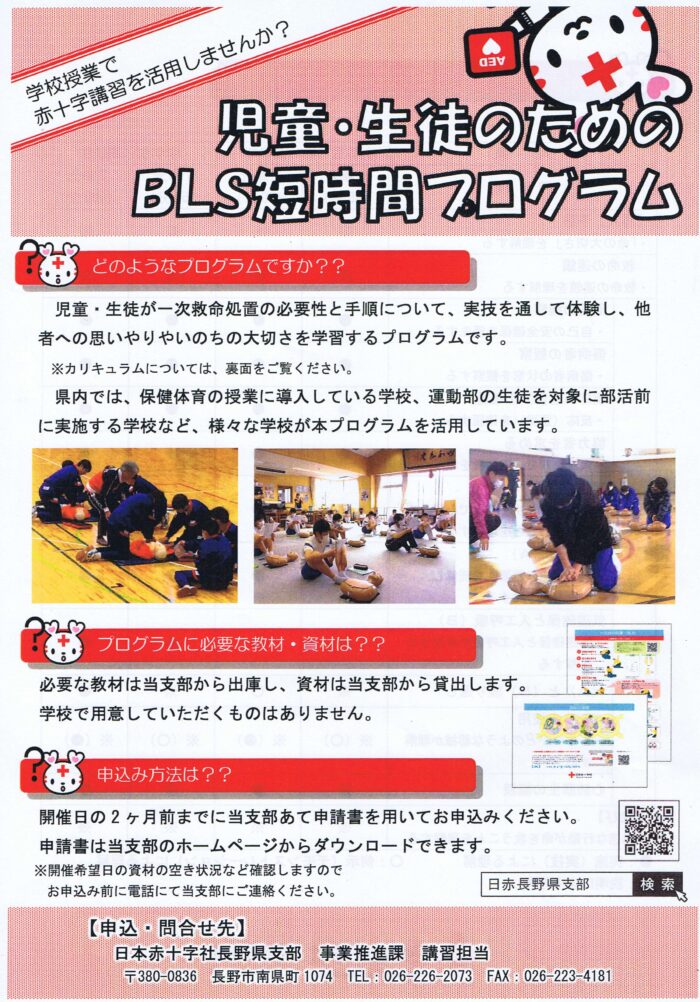

それに向けて、「どんな『条例』にして欲しいか」を話し合おうと、3回目になるワークショップが2025年4月29日に開かれました。主催は前回に続いて長野の子ども白書編集委員会事務局で、60名が参加(それ以外に子どもたち数名も参加)しました。参加者は全体会のあと、9グループに分かれて思いや願いを出し合い、「子どもの権利」についての理解を深めました。

これまでに寄せられた市民の声

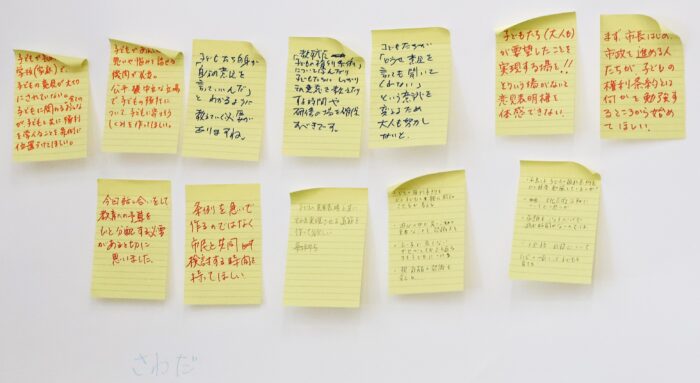

前回のワークショップ(3月30日)のとき、「条例」に望むことをアンケートで書いてもらっていました。参加者全員から意見や希望が寄せられており、冒頭でその内容が報告されました。

〈意見表明権〉

一番多かったのは、「子どもの意見表明権」についてでした。子どもは自分に関わることは何を言ってもいい、大人はちゃんと聞いていっしょに考えるということを明記して欲しいという要望が出されていました。

〈権利条約31条〉

子どもの権利条約31条に関する希望もたくさん出されました。「条約」で休む権利、余暇を過ごす権利があると言われているものの、それが実現されていない現実があります。「遊んでいないで勉強しなさい」と大人が言わないよう、「遊びは子どもの主食」という時代になっていることを「条例」の中に活かして欲しいという声です。

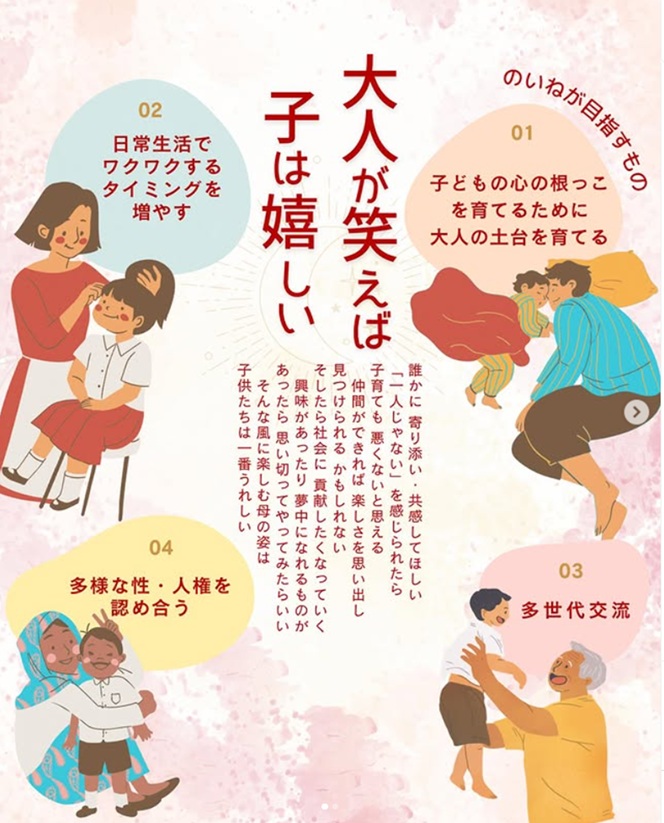

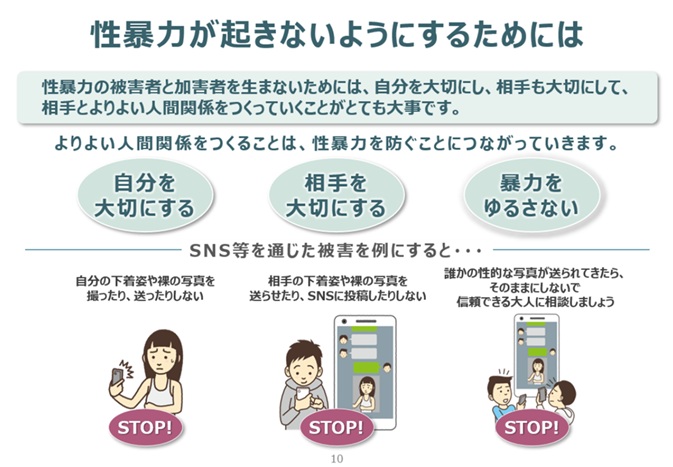

包括的性教育も話題になっていて、キーワードとしてたくさん寄せられました。小さい頃から自分の体や心のことを科学的にきちんと教えてもらい、自分で守り育てていく必要性についてです。これまではタブーとされていた面があるので、「条例」に盛り込んで欲しいという声があがっています。

〈オンブズパーソン制度〉

オンブズパーソン制度の位置づけは最も強い要望として出ています。長野市の「条例」骨子を見ると盛り込む方向になっていますが、これを「独立した制度」として設け、そのことを子どもたちにわかるように伝えて欲しいという要望です。長野市のこれまでの制度である「あのえっと」ではなく、独立した第三者機関としての位置づけが強く要求されています。

〈子どもの権利の学び〉

さらに、市民全体が「子どもを守るというまちづくり」を進める上で「条例」が足掛かりになるようにすること、大人が「子どもの権利」について学ぶ方向付けをすることも願いとして出されています。

〈高校生の願い〉

子どもたち(高校生)からは「子どもが自由でいられるような条例にしてほしい」という声が届いています。校則でいろいろな禁止があり、自由がなく、失敗が許されない現実への不満からの声です。

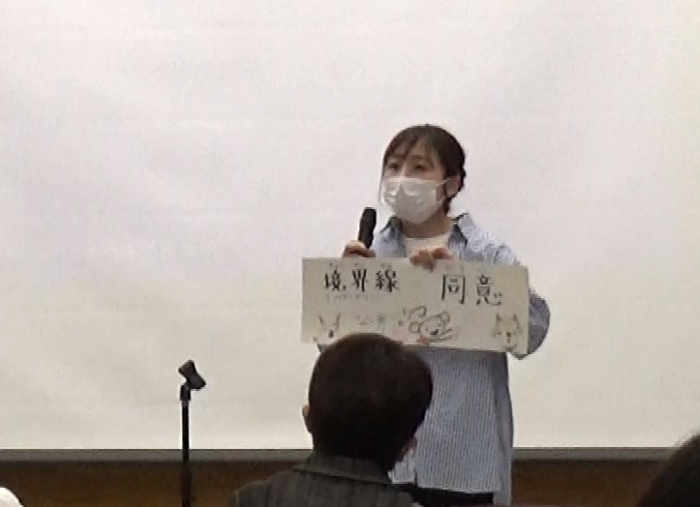

境界線と同意を理解する絵本の読み聞かせ

意見交換に先立ち、絵本『はじめにきいてね、こちょこちょモンキー!』の読み聞かせがありました。くすぐるのが得意なこちょこちょモンキーは、いつもみんなを笑わせているのですが、ある日、「くすぐらないで!」と友だちに言われます。そこでみんなの気持ちを聞いてみることにし、これからどうしたらいいかを考えるのです。絵本のサブタイトルは、「同意と境界、はじめの1歩」となっています。

ふざけてやっていることでも、それが嫌がられているのかも知れません。場合によっては、いじめやハラスメントの要因になることもあります。最初に「〇〇していい?」と聞いて「同意」を得ることや、答えが人によって違うこと、程度を考えることの大切さを伝える内容の絵本です。子どもたちの人間関係の基本となる「同意」についてやさしく語られており、幼稚園や保育園でも活用されています。(出版社・子どもの未来社)

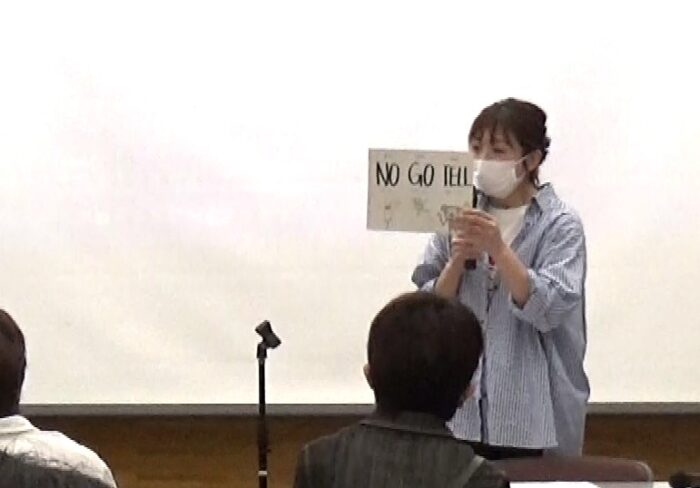

絵本の読み聞かせをワークショップの内容として提案したのは、包括的性教育の出前授業などをしている方でした。絵本を読んだあと、誰しも入られたくない領域(境界線)があること、それを超えないことでよりよいコミュニケーションをとるためには「同意」を得ることが大事であることを説明。自分の気持ちを大切にすることは、相手の気持ちを理解することにもつながること、いやだと感じたときは「NO GO TELL」(いやだと言い、その場を離れ、信頼できる大人に話す)の行動をとるように子どもたちに伝えているそうです。

小さい頃から自分の気持ちを大切にし、人の気持ちを思いやることを学ばせる方法を実践的に知る時間となりました。

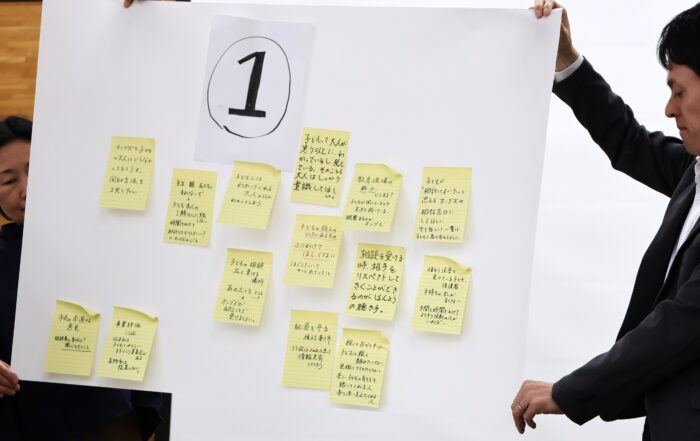

意見交換で理解を深めたグループワーク

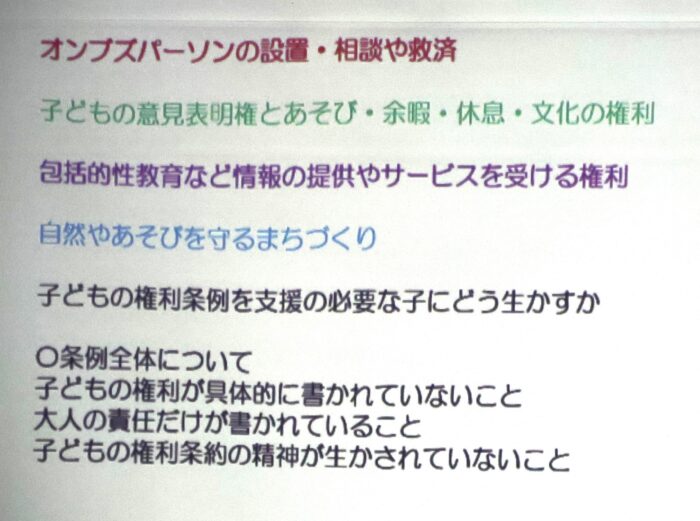

グループワークは前回出された意見や感想をさらに深める形で、次のテーマで行なわれました。

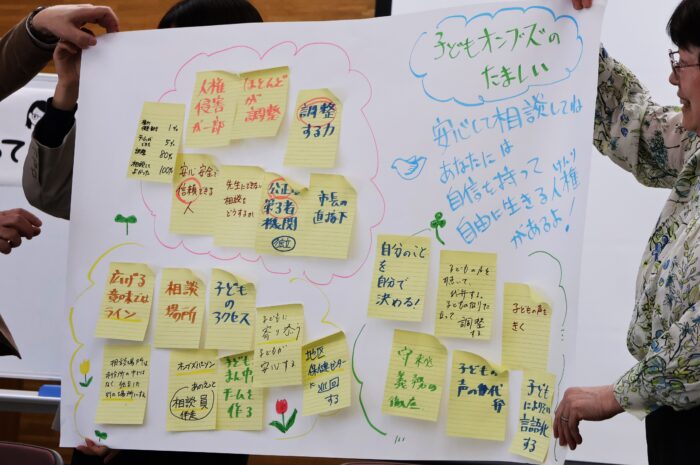

☆子どもオンブズパーソン

☆子どもの意見表明権と31条

☆包括的性教育と情報の提供やサービス

☆自然や遊びを守るまちづくり

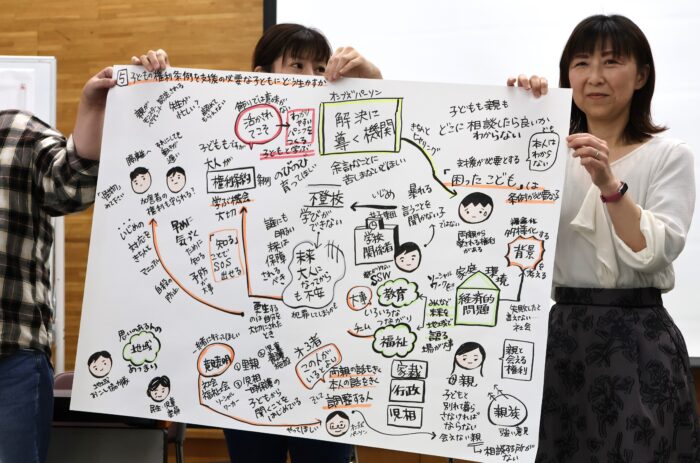

☆子どもの権利条例を支援の必要な子どもにどう生かすか

数名ずつの小グループであったことから、切実な気持ちを赤裸々に語る場面も見られました。

子どもをめぐるさまざまな家庭環境のなかで、子どもの気持ちをどう救ってもらえるかがわからず、教育委員会、学校、裁判所に相談しても解決できなかったことが訴えられました。

自分自身の子どものころの切なかった気持ちを振り返る人もいました。伝統行事と子どもたちの成長の関係、地域組織の役割など話題は多方面にわたり、子どもの権利についての理解を深めました。話し合った内容のポイントをグルーブごとに発表して、「子どもの権利条例」制定に向けた願いを共有しました。

そのなかからいくつか拾ってみると――

〈「安心して相談してね」という魂のあるオンブズマン制度に〉

「自由に生きる権利があるよ」「どうしたいか自分のことは自分で決めることができるよ」ということを実現するためのオンブズであって欲しい。相談のほとんどは調整であって、人権侵害の判断や勧告となるのはそう多くはないのではないか。だから調整の力が必要になる。子どもの声に耳を傾け、子どもの立場になって代弁していかなければならない。そのとき、オンブズパーソンと伴走する相談員が必要になる。安心安全で信頼できる人が相談を受け、子どもが相談して話すなかで本人がどうしたいかを自分で決めて行く。担当者が、年度替わりになって「あとは後任の人に相談してね」では困る。子どもは言語化できないので相談のプロセスがとても大事になるし、守秘義務がないところでは相談できない。「市役所へ来なさい」ではなく、自転車で相談に行ける場所で独立した第三機関に相談できるようにし、「魂のある機関」にすることが必要だ。

〈子どもの気持ちをどう聞き取るか〉

困難を抱えている子どもは、自分のことを言語化するのが難しい。「朝、起きられない」と言われたとき、その奥にあることを聴きとってあげなければいけない。自分が何に困っていたかを気づくようにしてあげるのは大人の側。オンブズパーソンは子どもの背景にある「言葉になっていない状況」を受けとめなければならない。子どもの気持ちを大切にしながらどうやっていくかを考えたとき、オンブズパーソンがものすごく重要な存在となる。

〈聞き入れてもらえたという大切な体験〉

子どもが意見表明をしたとき、関わった大人が聞いてくれて、少しでも変わったという経験があればまた話してくれる。

〈大人の考えでなく、子どもの気持ちを大切に〉

例えば、大人は「子どもたちに遊具を用意しなきゃいけない」と考えてしまう。けれど、子どもは自然の中で走り回ることが大事であって、何もない所でも遊べる。考えて、自分のやりたいことをやっていく。大人はそれを見守るのでよい。大人が用意したものを、子どもは忖度して使うかも知れないが、子どもはやりたいことをやりたいようにしたいのであって、「大人のよかれは子どもの迷惑だ」ということを知っておかなければ…。子どもは大人が思う以上に忖度しているし、物事をよく考えている。

〈子どもの意見表明権の捉え方〉

権利条約の意見表明権というのは、オピニオン(意見・見解)ではなく、ビュー(景色・眺め)であり、視点が大事。直接的な意見を聞き取るのはもちろんだが、赤ちゃんが泣いたとき「どうしたのかな」と寄り添うようなことではないか。

怒っている、何も言わない、不登校になっている、暴力をふるっている、自傷行為をしている、そうしたことも、それはすべて意見表明なのだということがわかっていないと、「あの子は意見を言わない」となってしまう。

「条例」が子ども施策にどう活かされるか

子どもに関わるさまざまな立場の方が参加していたことから、意見交換は深まりました。

包括的性教育をテーマにしたグループでは「自分で選ぶ」「決める」「変える姿勢」が子どもたちにとって大事であり、この包括的性教育のことを条例に盛り込んでほしいとの希望が出ていました。家庭で的確な性の話ができることが大切で、そのためには大人の学ぶ場が必要との意見も出ていました。このグループのテーブルには絵本がたくさん並べられていて、これらを使って子どもに教えることができることを確認しました。母子手帳といっしょに「条例」を配布して欲しいとの希望も出されました。

「昭和の私たちが令和の子どもたちにどう話せばよいのか」という提起があり、「時代に合わせて大人がアップデートしていく必要がある」と、自戒の気持ちの意見もありました。

生まれたときから「社会の一員である」ことを子どもたちに教えることが大切で、そうでないと子どもは「親の言うことを聞いていい子にしていればいいと思ったまま成長してしまう」との意見もあり、ここでも大人が理解を深める必要性が出されました。

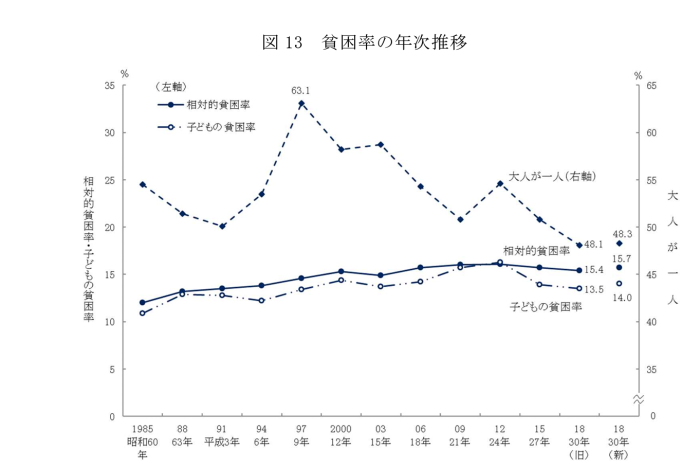

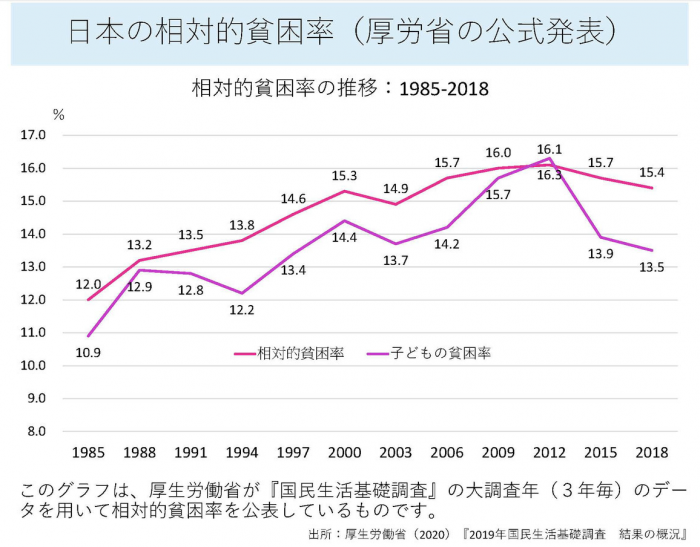

まずは長野市における子どもたちの実態を調査して欲しいとの希望や、急ごしらえで「条例」を作ろうとしているのではとの疑念も出されました。子どもの声を親や先生がどう汲み取るかが重要で、「条例」をつくっただけでは子どもたちの声は汲み取れないとの声には賛同が多く、子どもたちが芸術に親しむことが大事だけれど(第31条)、貧困で困難な家庭もあるので行政として取り組んでもらいたいとの意見も聞かれました。子どもの権利条約や「条例」に沿った各種施策がどう具体化されていくかが課題となりそうです。

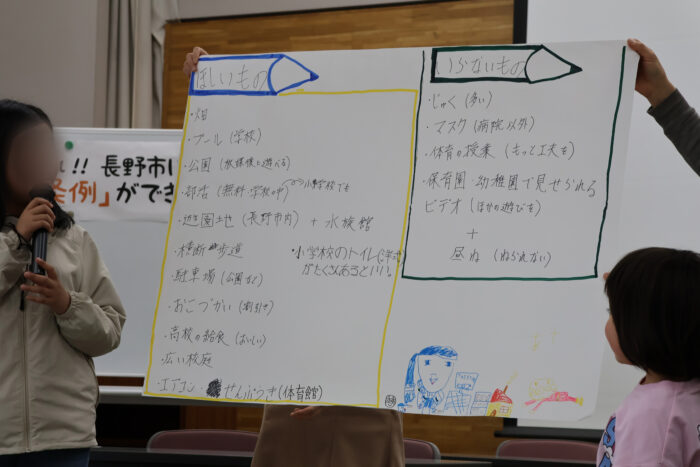

子どもたちも「意見表明」をする

グループワークでは、別室で子どもたちの話し合いがもたれました。「欲しいもの」「いらないもの」について自由に意見を出し合いました。

欲しいものでは、プール(学校)、公園(放課後遊べる)、遊園地が挙げられました。長野市では学校プールが老朽化や管理費の面などから廃止の方向に進んでいます。学校の授業で水泳ができず、夏休みのプール遊びもできない学校が増えています。一部住民の苦情から子どもたちの声を聞くことや住民の合意が不十分なまま遊園地が廃止されて大きな社会問題にまで発展しましたが、子どもたちが権利条約31条にそって遊べる場が保障されているかどうかの検証も必要なようです。

「横断歩道が欲しい」という声もありました。子どもの安全の視点から、これはたいへん重要で、かつ緊急を要する願いと言えそうです。「小学校のトイレ(洋式)がたくさんあるといい」という声に、教育行政はどう応えたらいいのでしょう。エアコン・扇風機(体育館)も出されています。

「いらないもの」では「じゅく」があげられました。やはり子どもたちは遊ぶ時間が欲しいのでしょうか。体育の授業があげられ、「もっと工夫を」との希望があるようです。子どもたちが楽しく学べる授業の仕方を工夫して欲しいという願いなのかも知れません。

親としても教師としても、また行政としても耳を傾ける必要のあることが、子どもたちの生の声として浮かび上がって来ました。子どもたちの声なき声に心を寄せる必要を痛感させられる子どもたちの発表でした。

「条例」案とオンブズパーソンの位置づけ

長野市が検討中の「条例」は、大人の役割を明確にしながら具体的な取り組みとして「意見表明」「子どもの居場所づくり」「子どもの育ちの支援」「安心・安全な環境づくり」「プライバシーの保護」「子育て家庭への支援」「虐待・いじめ・差別等への取り組み」「相談・救済」を盛り込むことにしています。そのうえで子どもオンブズパーソンを設置することとし、その職務や執行について定め、子どもとその関係者はオンブズパーソンに権利侵害を相談・申告できること、オンブズパーソンから勧告を受けたときは関係機関は尊重することなどが盛り込まれる見通しです。

これについてオンブズパーソン制度の設置を求め続けてきた市民グループでは、市の相談組織である「あのえっと」が窓口になって権利侵害かどうかを判断してオンブズパーソンにつなげる仕組みになることを懸念しています。教育委員会などの行政機関等が関わる「あのえっと」が相談内容の扱いを振り分けする場合、勇気を振り絞って相談した子どもにとって、「受け入れてもらえなかった」となることが危惧されるというのです。そのため、どうしても完全に独立した第三者機関であるオンブズパーソンの仕組みが必要だとしています。

長野県弁護士会がシンポジウムを計画

長野県弁護士会も長野市の「子ども権利条例」制定に強い関心を持っており、「子どもの日 記念シンポジウム」を5月18日(日)午後、長野市生涯学習センターで開催することにしています。

テーマは「子どもの権利条例における相談・救済機関の果たす役割とは」で、子どもオンブズパーソンをしている半田勝久氏(大学教授)と掛川亜季氏(弁護士)の2人が基調講演・報告をします(詳細はチラシ)。そのあとのパネルディスカッションには荻原健司市長も登壇し、オンブズパーソンの位置づけについての意見が交わされるとみられます。

意見書で「あのえっと」との骨組みを提案

また、長野県弁護士会は荻原市長と市議会に対し4月18日、意見書を提出しました。

この意見書で、「あのえっと」で相談を受ける人がオンブズパーソンの補助をする位置づけにし、ダイレクトにオンブズパーソンにつなげることを提案しています。

「あのえっと」は、こども未来部の下に置かれていますが、これをオンブズパーソン制度の相談窓口と一体として市長の附属機関に組織変更することを求めています。「あのえっと」の相談員に現役の指導主事が含まれている現状について、独立性を担保する観点から問題があると捉えており、相談窓口を担う相談員や調査専門委員などのスタッフは、オンブズパーソンを補佐する立場からオンブズパーソンと同様に独立性が求められることを指摘しています。

第1 意見の趣旨

1 長野市が現在制定を検討している「子どもの権利に関する条例」に基づき、長野市にオンブズパーソン等の子どもの相談救済機関(以下、「オンブズパーソン」という。)を設置することを求める。

2 前記1のオンブズパーソンは、次のとおりのものとすることを求める。

(1)オンブズパーソンの機能、職務及び権限は、こども基本法や子どもの権利条約の理念を踏まえたものとすること

(2)公的第三者機関として、その独立性が十分に担保されたものとすること

(3)既存の子どもの総合相談窓口である「あのえっと」(こども総合支援センター)をオンブズパーソン制度の相談窓口として位置付け、それにふさわしい人的体制を備えたものとすること

3 前記2のオンブズパーソンを実効的に機能させるための十分な予算措置を講ずることを求める。

会長声明・意見書|《長野県弁護士会》は、長野県内に法律事務所を持つ弁護士全員が加入する法定団体です。

パブリックコメントで意見を寄せよう

長野市は5月13日(火)~6月12日(木)の31日間、パブリックコメントを実施し、市民からの意見を受け付けます。「条例」骨子案は市役所こども政策課、各支所、長野市のホームぺージで閲覧することができ、意見の提出は、ながの電子申請サービス、郵送、ファックス、メール(こども政策課)、持参(閲覧窓口)で受け付けます(5月13日以降)。

ワークショップ主催者の小林啓子さんは、「きょうのワークショップで出たことをまとめてアピールを出したり市へ届けたりということはしないので、それぞれが自分の意見をパブリックコメントで寄せてください」と呼びかけました。

長野市は今回の「条例」制定にあたって特別委員会は設置せず、担当部局(こども未来部)と通常の常任委員会(福祉環境委員会)の検討で進めています。パブリックコメントのあと7月に委員会を開いて「条例」案を決め、9月議会に提案して制定するスケジュールを考えているようです。そのため、今回のパブリックコメントが市民が直接声を届けることができる最初で最後の機会となります。どれだけの意見・要望が出され、それがどう「条例」案に反映されるか注目されます。

(仮称)子どもの権利条例骨子案へのご意見募集(パブリックコメント)を予定しています。 – 長野市公式ホームページ

市民団体が署名活動を展開

署名を呼びかけているのは「長野市子どもにやさしいまちフォーラム」です。子どもの権利を実現させるための署名で、長野市長と市議会議長に対し、「条例」を制定するにあたり、公正中立の立場で子どもの相談・救済を行う第三者機関(子どもオンブズパーソン)の設置を求めています。ペーパーによる署名のほか、オンラインによる署名もできるようにしています。

オンライン署名 · 長野市に、公正中立な立場で子どもの相談・救済を行う第三者機関 (子どもオンブズパーソン)を設置してください – Nagano, 日本 · Change.org

これまでに集まった署名を持参して5月19日(月)、荻原市長に直接手渡す予定でおり、残りわずかの期間ですが市民の署名への協力を呼び掛けています。

第1報

長野市が検討している「子ども条例」に、「オンブズパーソン」が盛り込まれるか | ナガクル

第2報

長野市の「子どもの権利条例」の行方は? オンブズパーソンの重要性を語り合う(続報) | ナガクル

すべての人に健康と福祉を

すべての人に健康と福祉を  #「子どもの権利」って何? 「条例」制定に向けて長野市民が願いを語り合う(第3報)

#「子どもの権利」って何? 「条例」制定に向けて長野市民が願いを語り合う(第3報)

397

397