2023年の暮れも押し詰まった12月29日、「本」をこよなく愛する面々が顔を合わせ、「本」に寄せる思いや地方出版界の今昔、「本」が果たす重要な役割などについて自由に語らいました。

この時期にもかかわらず足を運んだことからも、「本」や「出版」にひとかたならぬ関心を抱いている人たちであることは歴然。本というカタチや出版という事業のこれからのあるべき方向について大所高所に立った「提言」の場ともなりました。

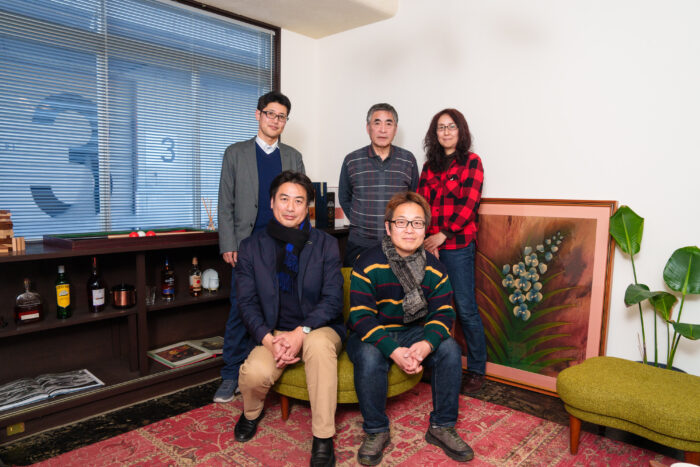

ちょっとユニークな場所での座談会

「本について語ろう」と銘打った座談会。会場はTERMINAL51°のラウンジ(長野市) です。この場所には、寄付したい本を持ち寄って新たな本や人に出会える空間があり、いうならば本好きの人たちがやって来る所です。同時に、フリーランスで意欲的に仕事をしている人たちの拠点としてコワーキングスペースがあります。

そんなユニークな場所で行なわれた座談会に集ったのは、紙問屋オーナー、製本業者、出版社経営者、元出版編集者、元書店員、カメラマンです。偶然にも本の制作・販売のプロセスにかかわる各分野の人たちの参加となりました。

地方出版も印刷業界も経営は困難で、本離れも進行

呼びかけ人は最初に、「近年は地域の出版が少なくなってきている。地域の歴史を本として記録し50年後、100年後へと遺していく作業は誰がやるのか。社史などは時代背景を示しながら企業がどんな歩みをしてきたかを本という形できちんと記録している。SNSなどネットでの断片的な情報は後世に残らない。人々の記憶のなかにある情報がいま記録されなければ、後の世に大事なことが伝わっていかない」と語り合いの場を設けた動機を説明しました。そして現状を危惧し、「不安を感じる」との胸のうちを吐露しました。

本づくりに情熱を傾けてきた地方出版社が経営的に困難な状況から廃業に至り、印刷業界も様変わりしています。地方の書店は急速に激減し、かつてない本離れが進んでいます。デジタル化の波に飲み込まれ、印刷のプロセスでは多くの業態が関わってきましたが、同様に再編が余儀なくされました。そうしたなかで、文化としての本・出版が危機にあると捉えている人が少なくありません。

「出版王国」長野県にも出版不況の波が

長野県は疎開の関係から印刷会社が多い地域で、地方出版が盛んでした。県内の出版社が集って長野県出版協会を設立して情報交換・交流をするとともに、1990年代から2000年代にかけては、「信州の本」という共同の「図書目録」を毎年発行する事業もしていました。中央の大手出版社の創業者が長野県の出身であることも知られています。まさに信州は全国的に見ても「出版王国」と言われていました。

しかし、出版不況とも言われる状況が長く続き、地方での出版社経営は困難を極めました。廃業を余儀なくされる出版社が次々に出ることとなり、規模を縮小して生き延びる選択をせざるを得ないケースも多くなりました。長野県の出版界をリードし多数の書籍を発刊して「地方出版の雄」とまで言われた銀河書房(長野市)は2001年に、郷土出版社(松本市)は2016年に廃業しています。

本離れが進み、大型書店でも経営が困難に

長野県内の地方出版社が発行した本は、地方小出版流通センターという取次会社を経由して全国の書店に配本される仕組みがあります。この仕組みの利用とともに、地方出版物の発行部数の多くは県内の書店に出版社が直接委託して販売してもらう「直販」という方式をとっていました。小さな書店では数冊しか売れないなかでも、大型店の平安堂は頼りになる存在でした。「郷土の本」というコーナーを設けて販売促進に尽力していました。出版社の営業として県内の書店を回って直販にあたってきた座談会参加者二人からは、「平安堂の販売力に助けられていた」と説明がありました。

しかし、元書店員の口からは「大手書店であるが故の葛藤もあった」と実態を告白しました。書店員として地域密着の仕事をしたくても徐々に離れる傾向がありました。例えばイベントを企画する場合も、書店の売上を追求しなければならないため、集客がより簡単に望めるものへという方向性に陥っていったと振り返ります。

平安堂本店(長野店)は長野駅前の一等地のビルに入っていました。2階から4階までの全フロアを使っていたため、地域の情報発信の場にもなっていました。長野市の玄関口であり、ランドマークとなって地域文化に貢献していたのです。

しかし、家賃負担が大きかったことも理由の一つだったとみられます。本の販売は、書店へは0.75~0.8掛けで委託されるので、書店に入る利益は定価の2割程度です。他の商品と比べて単価が低く店舗経営を維持するためには、かなり販売数を確保しないと行き詰ってしまいます。

座談会では書店について、「情報発信の場として行政が支えていくべきでは」という声もありました。「県外の人も平安堂が好きで、長野へ来たときは必ず立ち寄っていた」というエピソードも紹介されました。店内にカフェがあって居心地がよかったことや、そこでイベントをやらせてもらったという思い出も懐かしく語られました。ブックカフェのはしりで、長野冬季五輪が開催された1998年ころのことです。平安堂長野店はその後、長野駅近くのながの東急百貨店 別館シェルシェ2・3階へ移転しています。

農村部の書店が姿を消していく

出版文化産業振興財団(JPIC)が一昨年(2022年)12月に発表したデータによると、全国の26.2%の市町村に新刊を置く書店がない。つまり書店のない自治体が増えています。書店が減り続けることは、人々が本に触れる環境が失われていることを意味します。

そして意外なことに、「日本の出版王国」とまで呼ばれた長野県では51.9%の自治体に書店がないという結果でした。人口数百人程度の小さな自治体もあるので、このような数字になっているとも考えられますが、書店は都市部に集中し、農村部の書店が廃業していることは日常的にも実感するところです(この数字は沖縄県に次いで2番目に高い)。日本の書店数は出版科学研究所によると、2003年は20,880店でしたが、20年後の2022年には11,495店へと半減しています。

農村部の小さな書店経営は雑誌の販売に依拠していました。地域の人も、地元の書店で雑誌を買うようにしていました。その雑誌が売れなくなり、単行本もネット販売の普及とともに売り上げが望めなくなってしまったのです。

書店での直販に頼っていた出版社にとって、その影響は大きく、販売数にも影響することとなってしまいました。「地元の出版物」として地域の出版社の本の売上に尽力していた書店が消えていくことは、地方出版にとって痛手でした。

出版経営の難しさ、困難さ

出版事業という営みは、作った本がたくさん売れれば出版社として収益が上がります。しかし、売れなければ赤字を背負うことになります。著者への印税、印刷製本費といった製作費、取次店への手数料が必要であり、一般的な買い求めやすい価格設定をした場合、2,000部、3,000部以上売れれば経営的に成り立ちます。しかし、売れなければ編集費も捻出できない状態となり、資金繰りの面から次の出版に期待をかけて発行する繰り返しとなり、まさに自転車操業となってしまいます。

地方出版の形態を分類すると、①出版を専業にしている出版社 ②新聞社としての出版 ③印刷所としての出版 ④書店経営の傍らの出版 ⑤文化団体・研究団体としての出版などがあります。

このうち、もっぱら出版を生業とする地方の出版社は規模が小さく(リスクがあって大きくはできない)、本が好きな経営者が多いようです。「地方出版」という使命に基づいて地元の歴史を掘り起こしたり、地元が生んだ偉人を取り上げたりする企画出版を手掛けました。文化としての出版です。必ずしも発行部数は多くなく、経営を成り立たせるための売れる本として、地元の名所旧蹟の解説的な観光ガイドブックや郷土料理の本などの実用書を合わせて企画発行しました。

しかし書店の減少、本離れ、ウェブサイトによる情報取得の広がりなどから地方出版の経営は困難を極め、その打開策として個人史の自費出版、団体や企業のあゆみをまとめた記念誌製作に活路を見出していました。それらも時代の成り行きとともに変化していき、いっときの自費出版ブームは下火となりました。団体や企業も、記念誌を製作する予算を捻出しにくくなってきました。そうしたなかで、地方における出版活動はますます低迷していきました。座談会では、そんな実態が「出版界の今昔」として語られました。

「新聞の1面に本だけを対象にした専門の広告欄があり、一般の広告より価格が安く設定されてはいるが、それをペイできるだけの売上げにつながるとは限らなかった」

「経営維持のため、確実に収入につながる団体や企業の記念誌の委託製作に力を入れた。それは地域のあゆみの記録として意義ある仕事だった」

「後世に記録として遺る本を、取材調査してまとめる仕事をしてきた。一般顧客にたくさん売れる本でなくても、それは出版人としてやりがいがあった」

そうした体験が紹介されましたが、委託出版の仕事も、団体や企業で徐々に予算を組みにくくなっていき、仕事が減少していったために出版事業の継続が危うくなっていったわけです。取材執筆には時間と経費が必要です。出版社に製作を委託する企業や団体の側にも、「組織のことを記録として後世に残し伝える」という確固とした考えと姿勢がなければ実施できません。こうした出版経営の困難ともあいまって、記録としての役割を担う本づくりは縮小の途をたどり、同時に、こうした分野で仕事に取り組むライターや編集者も育ちにくくなっていったようです。

デジタルの情報は記録として後世に残らない

座談会では、デジタルの波が押し寄せるなかで、紙に印刷した形でないと過去の記録が後世に遺っていかないという懸念が出されました。

「社史などで1980年代~2000年代の情報は、いま濃密に残っている。でも現在のSNSによる情報はせいぜい5年ぐらい。過去のことを調べてみようと思っても、もう出てこない」

「デジタルは万能と思われがちだが、最近のことしかわからない」

「本は社内報や広報などをベースにして作るので正確であり、信頼性が高い」

「デジタルの情報は時系列がめちゃくちゃで、信ぴょう性も低い。記録の基にするデータとしては使用しにくい」

「ちょっと前のことでも、検索で出てこない。これは怖いことだ」

「記録という点では、やはり本という形がいい」

〈記録性〉という点で紹介されたのが、『木曽山林物語―自然環境、緑と水の保全を願って』(四六判 426頁 1991年発行)でした。著者は木曽郡開田村の民間研究者・山下千一氏(故人)。江戸時代から昭和に至るまでの木曽国有林のあゆみを資料に基づいて詳細に綴っています。学術的に高い内容になっており、定価2,800円で販売されていました (現在は絶版) が、古書を紹介するネットでは11,000円の値がついていると言います。

「過去のことを調べようと思ったら、こういった本しかない」

「学者や研究者にとって、得難い資料なんだろう」

「ネット上の情報は本と違って、誰も責任をとってくれない」

「ネット上のドキュメントで本人に確認したら、そんなこと言ってないという事例があった」

「記録として後世に伝えるためには、書き手が必要だし、本として作る人が必要だ」

「記録として正確に本にまとめるためには、断片的な記録資料を集めて吟味し、知っている人からの聞き取り(証言)をもとにする。出版という形で“現在”を記録しておかないと、50年後、100年後には、今の様子は空白の時代となってしまう」

出版が衰退している現況は、「時代を記録する」という大事な作業を果たせないでいることになります。何とかしなければという想いから、話はさらに盛り上がりをみせました。

「調査し記録に留める仕事をするライターや編集者は時間的にも経済的にもたいへんだが、必要なことなので、志のある人が現われてほしい」

「かつては経営者でも、そうした記録編纂に価値観を持っている人が多かった。いまは社史を作っても売上にはつながらない出費だからと関心が薄らいでいる」

「紙の広報などが作られていれば、やがては本にまとめるとき役に立つが、最近はデジタルでネットによる広報になってしまっている。そのため資料が何も残らない状態だ」

「写真が見つかっても、いつのもので何を示すのかわからなくなることが多い」

「紙の記録で残すことは、未来にとって意義がある」

出版とともに印刷の業界も様変わり

出版を巡る世界が大きく変わったことも話題になりました。

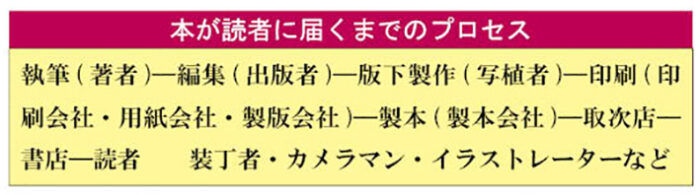

本が読者に届くまでの流れは、書き手(著者)がいて、編集者が関わり(出版社)、印刷所に印刷を依頼し、できあがった本を書店で販売し、読者のもとに届くというプロセスを経ていきます。

過去の本造りの工程をもう少し詳しく見ていくと、編集をしたあと出版社から届いた原稿を写植(写真植字)で打って版下を作る人がいて、次に校正する人が誤植の有無を確認し、印刷会社からの発注で下請けの製版会社がフィルムにし、同時に印刷するための用紙が紙の問屋から届けられ、それらが整ったあと印刷になります。さらに次は製本会社に送られて本として仕上げます。その後は、書店に本が回るルートとして、出版社と書店との間に取次会社が入って流通を担います。その間に、どんな本に仕上げるか設計する装丁者やカメラマン、イラストレーターといった専門家も製作にかかわります。

このように、一冊の本が読者のもとに届くまでに、さまざまな職種の人の手をリレーしていきます。多くの人が関わって一冊の本ができあがるのです。まさに「協働」の作業です。

それがデジタル社会になり、印刷の方式が大変貌を遂げて、写植や製版というプロセスは消え去りました。DTP(デスクトップパブリシング)となり、編集者がパソコンで編集の作業をし、出版社と印刷会社の間のやりとりは通信でデータを送る形になりました。印刷・製本してできあがった本は書店を介さず、ネットで購入するのが当たり前となりました。流通にも「革命」が起きているのです。さらには、印刷さえしない「デジタル本」も広がっています。

こうした変化のなかで用紙を供給する紙の会社も、製本会社も経営を縮小することとなり、もしくは廃業となっていきました。印刷そのものも、全国展開しているネット印刷で安価に発注できるようになって、地方の印刷会社は苦境に陥ります。地元の出版社や編集者に頼らなくても、素人である誰もが印刷を気軽に発注できるようになりました。それは地域の印刷所の経営を圧迫することとなっています。そうしたなかで、「本を作る」という文化が衰退し、おのずと出版社の「記録としての本づくり」も困難になっていったのです。

本離れから愛書家も減少し、製本業も苦境に

愛書家がいなくなったことも話題になりました。特定の著者の本を買い求めるコレクターがいた時代がありました。読むことだけではなく、本そのものをステータスとして蔵書にする人たちがいたのです。読み物としてというより「作品」として本を求めました。骨董品的な価値もありました。こうした本は豪華本として製本されていました。出版の衰退とともに、製本会社も経営が困難になり、製本技術の伝承もしにくくなっています。

こんな話が交わされました。

「革の本の製作はできなくなってきた。革の職人がおらず、革そのものの供給ができない。まとまった革の仕事が来たときは、革探しから始める」

「長野はそれほどでもないけれど、東京では製本所が四分の一くらいに減っている」

「小さい所は自分の代でやめる。継ぐ人もいない」

用紙の供給会社も深刻

用紙の調達供給にも変化が出ています。用紙には数多くの種類がありますが、印刷所の若い人たちは、その知識を学べなくなっていると言います。

「用紙の利用もコスト中心になってきて、特殊な和紙などは使わなくなってきた」

「いまの印刷所の若い人たちは、上質紙とコート紙くらいしか紙の種類を知らない。いろいろな用紙に触れる機会がないのだから」

「紙屋の社員ですら、販売していないから用紙の種類がわからなくなってきている。見本帳の棚に行くことがなくなってきたのが現実」

用紙の種類は十分に生産はされているのかとの質問には、こんな答えがなされました。

「どんどん淘汰され、種類も減っている」

「大きな製紙会社の閉鎖も出ている」

長野県で印刷バブルの時代があったことも話題にのぼり、その当時と比べて業界全体が雲泥の差になっていることで、参加者の認識は一致したようです。

本のすばらしさと本づくりの楽しさ

「企画して編集し、装丁を考えて用紙を決める。一つひとつの工程で本づくりは楽しかった」

「本が売れないという需要と供給の関係があるので、食っていくため(生活を支えるため)には仕事を辞めざるを得なかったが、可能であれば本づくりは続けたかった」

「電子書籍は読んでも残らない。読んだ気にならない。やはり本という形がいいね」

「本には温かみがあるよ」

「活字で残すというのは間違ってはいけないので勇気がいることだ。あとでは直せないのだから。デジタルの情報は簡単に直せてしまう」

「企画して、取材して、編集して、校正してと、本はいろんな人の手を経て出来上がっていく。だから信頼性があると思う」

「失敗はできない。だから情報の質も上がるし、信ぴょう性も高い。自然とそういうものが担保されていた」

「いまのSNSは主観で書いたものが出回り、だれが書いたかさえ不明な情報もある」

「本による情報にはフェイクニュースはなく、そもそも出しようがない。発行者が明確だ」

「世代によって違うだろうが、活字になっていると落ち着いて読める」

「本を読んでいると、語りかけられているような感じがするね」

こうして、本づくりにまつわる話が盛り上がっていきました。

本の製作には定型があります。本の構造は、表紙と中身をつなぐ「見返し」があり、表紙を開いて最初に出てくる「扉」、そして巻頭に入れる写真やイラストなどの「口絵」が設けられ、そのあとに「前書き」や「目次」があって、次に「本文」となります。途中に「中扉」が入ることもあります。末尾には「あとがき」「著者略歴」「参考文献」「年表」などを載せ、最後は著作物として発行の責任者や発行日を明記する「奥付」で締めます。

編集者は原稿をチェックし、本全体の構成を考え、読者を思い浮かべながらレイアウトを決めていきます。どんな書体を用い文字の大きさをどうするか、ページを何字詰めの何行取りにするか、写真やイラストをどのように載せるか、ページ数全体をどの程度に抑えるか(ページ数が多いと価格設定にも影響する)など、検討する材料は多々あります。まさに、「原稿」がおいしい「本」になるように“料理”するのです。

そして、どのような用紙を使うかも真剣に考えます。見返しの紙にもこだわりが出ます。一番大事なのは「表紙」と「本のタイトル」です。これは本の顔です。売れ行きを左右するのです。書店で平積みに並べたとき、いかに目を引くかが大事です。推薦文を載せた帯(おび)を付けることもあります。これも売れ行きに影響します。

このように、本は単に内容としての情報だけでなく、読みやすく楽しめるように工夫し、装いについても考え抜いた「作品」となっているのです。そんな本の特徴に思いを寄せて座談は進んでいきました。

発行を続けることができなかった季刊の雑誌

長野では週刊誌や月刊誌として情報誌が盛んに発行された時期がありました。こうした雑誌は広告を載せて収益を得ながら発行するものでした。自分たちの主義主張による企画本は、こうした方法で経営を安定させながら作るという形になっていました。フリーペーパーは完全に広告に依存しての発行です。

広告をなるべく入れないようにして季刊(3カ月に1回)で発行した雑誌の紹介がありました。『信州自由人』というB5判、120頁の雑誌で、「歩く、訪ねる、考える……、そして仲間ができる。『信州自由人』とは、ほんとうの自由を探しに旅立つ人のこと。ゆとりある豊かな生活を生み出す、ホッとするひとときをおくる、そんな大人の総合雑誌」と銘打っていました。県内各地を訪ねて取材した内容の濃い本でした。2000年の夏に創刊したものの資金がショートしてしまい、2年後の秋の10号で廃刊になってしまったとのことです。それから歳月が経ち、いまから20年前の発行物ですが、内容は少しも古びておらず、「こういう雑誌はぜひ復刊してほしいね」との声が出ていました。

時代が記録されていかないことが心配

広告の収入に頼って発刊されていた定期刊行物も、時代とともにスポンサー開拓が困難となりました。情報提供の役割を担っていた雑誌は、ネットから容易に情報が得られるようになったこともあって、しだいに廃刊の一途をたどりました。長野県で発行されていたその種の雑誌も姿を消していきました。

長野県には印刷所がたくさんあり、製本所も紙の問屋も整っていて、本づくりには環境が整っていました。しかし、時代の流れにはついていけなかったのです。印刷経費そのものは以前と比して安くできるようになっていますが、記録として残す本づくりや出版は、構造的に厳しくなっているのです。

そうしたことを危惧することから、「歴史の記録」としての本の意義について話は深まっていきました。

「時代の空白が生まれてしまうのでは」

「地域振興が叫ばれる割には、後世に歴史が伝えられていかない」

「地域のあゆみなどが記録されないと、歴史がわからなくなってしまう」

「郷土史には戦後の食糧難の時代のことなどが記録として残っている。お弁当を持って来れなかった子どもに先生が弁当を半分分けてあげたことなどか書かれていた。そうした美しい話が綴られていて当時のことが理解できる」

「時代の中に埋もれているエピソードは活字だからこそ残り、後世に伝えられていく」

「本は編集されて記録としてまとまっているので、スマホからの情報とは違って理解しやすい」

「郷土史の記録は、外から入って来て地域に移り住んだ人にとっては、地域を知ることができる資料なので、ありがたい」

「ネットの情報とは違い、発行部数が少なくても図書館に蔵書されることにより、記録として後世に残っていく」

「昔は読まなくても本を買ってくれた。いまは欲しい情報しかとらない。立ち読みだけで十分になってしまう」

書店が果たしてきた役割

書店の役割についても話は広がりました。

「本屋は本を得るだけでなく、本を通じて交流する場であった。それがどんどんなくなっていった」

「本屋に行かないことで活字離れが進んだ」

「本屋は半減しているが、本屋の意味を考え、人が集まる場所としての復活ができないものか」

「以前は長野県では田舎の町村でも本屋があった。閉店となり、本に触れる場所がなくなってしまっているのが残念」

「書店周りをしたとき、どこどこの誰々を取材すれば売るよと言ってくれた店主もいた。店主も製作に関わってくれる関係性があった」

「書店員としては、出版社の人から本の説明をしてもらうと売る気になった」

「情報発信地としての書店の役割が薄れてしまった」

出版社、印刷会社、書店は、それぞれの役割を担いながら、本という文化を支えてきたことを感じさせる話し合いになっていきました。

地域文化としての出版はどうあればよいのか

そして、地域文化としての出版について話が展開していきました。

「文化事業に興味があって、企画出版をする出版社を企業が応援するという事例がかつてはあった。いまは難しいようだ」

「理解ある賛同者がいて応援がないと、出版社は経営的に回らない」

「出版は何らかの方法で稼いで、私財を投げ打つくらいの気概がないとできない」

「意義ある事業だからと考え、誰かが助けてくれると口をあけて待っていても、誰も助けてくれはしない」

「儲かっている企業が、こうした出版事業に出資して出版界を応援し、本としての文化レベルをあげてくれるようになればいいと思うけれど…。そういう経営者はあまりいないようだ」

「企業経営者の書いた本を着実に発行している出版社も、実際にはある。こうした事例が広がればいいね」

「ここのコワーキングスペースで仕事をしているフリーランスの人たちも生計を立てていくのがたいへんのようだ。でも地域に対する思い入れはとても高い。創業のころの出版人とちょっと似ているのかなと思う」

「二足のわらじを履くしかない。収益の上がることをやりながら、一方で出版をするという強い意志が必要だ」

「ワイナリーをしている人で本を出している人がけっこういる。起業に強い思いがあるので、ワインづくりと出版には共通するところがあるのかな」

「数多く本を出して、どれかが当たればいいという出版のやり方もあるが、それは資金力のある出版社でなければできないことだ」

「主義主張があり過ぎる出版社は、経営が難しい。大手出版でも倒産することがある」

「本づくりには原資が必要。ワインを作って収益を得て、そのうえで出版もするというような形の収益モデルができれば理想だ」

「現状は、そうこうするうちに編集する力のある人がいなくなってしまうのでは」

「本には、扉があって、口絵があって、目次があって、最後には年表があってという起承転結のルールがある。それが心地よい。SNSにはない本の中で完結する世界がある」

「本で収益をあげるのは、もう難しいのかもしれない」

「今はまだいいが、これから先、本の文化に対しての理解者がどれだけいるのか心配になる」

本はコミュニケーションのツールになる

出版や本への思い、そしてこだわりの話は尽きません。こんな提案も話し合われました。

「本屋をやりたいという若い人たちがたくさんいる。そういう人たちに出資してくれる人たちがいればいいのだが…。まちづくりにつながると思う」

「本づくりを通してのコミュニティーができるといいね」

「本にはいろんなジャンルがある。自分の好きな本があるので、これを読んでみてと薦めることで、自分を表現できる。共感が得られて、人と人とがつながることもあるのでは」

「自己紹介や自己アピールのツールとして本を活用したらいいね。コミュニケーションの手段として本は使えると思う」

「本は自分の好きを現わせる。仲間意識を強くすることにもつながる。自然なつながりができていく」

「好きな人が読んでいる本を自分もいっしょに読むというのもある。音楽もいっしょだけど。そうしているうちに、その本が自分も好きになる」

本を読むことについても意見が交わされました。

「子どものころ、読書感想文を書けと言われて本が嫌いになったけど、その後、何かのきっかけで本が好きになった。子どものころは強制されたのがよくなかったのかな」

「趣味の本を読んでるうちに本が好きになり、集める喜びもできちゃった」

「通勤の往復で毎日一冊の本を読んでいた。読書マラソンだ。これも強要されたのでは本が嫌いになっちゃう」

「むかしは知り合いと競争で読んだが、いまは自分のため。本を読む動機は年代によって変わって来るかのかも知れない」

「いまは電車に乗ってもスマホを見ている人がほとんどで、本を読んでいる人がいない」

「読んでいると、もっと読みたくなるタイミングがあるよね」

「読書会をやりたいね」

「書店で背表紙を見ていると欲しくなって何冊もまとめ買いをしてしまう。全部読まなくて積読になったとしても、何か安心する」

「本を読んでいるときは自分の世界かもしれないが、本を介して人と人とがつながっていく。そこを大事にしたい」

本が人をつなぐという考えは、いかにも本好きな人たちの発想であり、新たな視点を確認し合ったようです。そして、本が与えてくれる効果についても意見が交換されました。

「本を読むことで識力が高まる。知らないことがわかると、もっと知りたくなる」

「本は内省するのに役立つと感じる」

「本を読んで知識があると、事象の見方も変わってくる。気づきも違ってくる」

「本は捨てずにおくと、その人の人生の系譜になる。本棚を見ると、その人がどんな人かわかると言われるよね」

本好きの面々は、語らいのなかでこころが通じ合い、話題は留まるところがなく続きました。まさに「本」をテーマにしたコミュニテイーがそこにありました。初対面にもかかわらず、互いの胸のうちが交錯して、心豊かな時が流れたようです。

さて、地方出版と歴史に遺る本の行方は果たしてどうなっていくのでしょうか……。

【補足】本稿に挿入した座談会の写真は、プロのカメラマンが撮影しました。出版・本づくりにおいてカメラマンの存在は不可欠ですが、出版業の衰退とともにカメラマンにとっても現状は容易ならざる状況になっています。

取材・執筆 太田秋夫(ソーシャルライター) 写真撮影 酒井大暉