「小商い 体験ワークショップ」なるチラシが目に留まって興味が湧いた。

「商売」を勧める「起業」のセミナーなのか…。「好きなことから地域にいい仕事をつくる」とのコピーが目を引く。「好きなことから始める」のはよく理解できるが、「地域にいい仕事」というくだりがちょっと気になる。

あれ、よく読むと「全国で広がる『小商い』アクションの体験」という説明文の上に、「令和6年度男女共同参画社会づくり功労者内閣総理大臣表彰」との文字がある。なに、総理大臣表彰を受けているのか。それも、いま社会的な課題になっている男女共同参画社会づくりの取り組みのなかで…。

これはもう、足を運んで覗いてみるしかない。

参加者は30~50代の女性たち

日時は2025年3月9日(日)の午後1時からだった。国際女性デーの翌日だ。

チラシから何となく読み取れるのは、限定されてはいないものの女性の参加が多そうな予感。8日は長野駅前で、女性の尊厳を表すバラ500本とメッセージカードが通行中の市民に贈られている。

この体験ワークは、女性が自分の特技や趣味をいかして活躍できる場を作ろうとしているように思われ、前日の国際女性デーと関係はないが、何となく「女性」のキーワードが思考のなかで結びついた。

会場は長野市の中央通り沿いで、権堂アーケード入口に近く、ITシステムを活用した新規事業を提案する会社のフロアだった。「信州スタートアップステーション」の看板も掲げられている。そういえば、チラシに協力として載っていた。

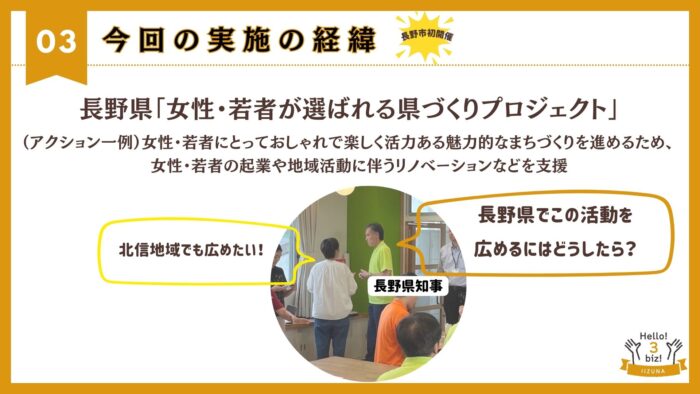

信州スタートアップステーションというのは、次世代産業創出のための創業支援の拠点である。主催は㈱カンマッセいいづなという飯綱町の会社。廃校活用し、ふるさと納税事務や飲食事業などをメイン業務しているまちづくりの会社である。

信州スタートアップステーション(Shinshu Startup Station)/長野県

5~6脚の椅子が円陣に並べられており、グループは5か所。数名のスタッフが参加者の到着を待つ。開始時刻15分前から続々と参加者が入って来て、受付が始まる。ほとんどが女性である。30~50代で、お子さん連れの方もいた。チラシやSNS、口コミで知った人たちとのことで、みなさんにこやかに会話している。緊張感はあまり感じられない。定員20名で募集され、申し込みは満席だった(参加の男性は1名)。運営にあたるスタッフは、これまでの「小商い講座」を卒業した人たちとのこと。

講師は長野への移住者で小商いづくりをサポート

講師でファシリテーターを務めたのは大平香織さん。「Hello!3biz 小商い」代表で、国家資格キャリアコンサルタントをしている。2019年秋に長野へ移住したことをきっかけに、地域に求人化された仕事が少ないことに気づき、まず自分が受講生として小商い講座を受講したのち、この講座をもっと多くの人にも体験してほしいと開催する側にまわり、3年間で30人の卒業生の小商いづくりをサポートしてきたようだ。

大平さんは冒頭で「ワクワクを大事にしよう。自分の感情を大事にしよう」と呼びかけた。なるほど、楽しいという気持ちが大事なんだ。そんな場にしたいという講師の気持ちが全面に出ていた。

ワークショップは和やかに始まり、まずはグループのなかで「今日、期待すること」を出し合った。どんな人が参加しているのか、どんな動機で来たのかを知ることができる「自己紹介」的な流れだ。

月3万円を稼ぐビジネスを略して「3ビズ」(サンビズ)と呼んでいると説明された。全国で25団体がアクションを起こしており、長野県では下諏訪町から始まり飯綱町、佐久市、辰野町で動きがあると言う。

全国的に広がり、「わたしごとJAPAN」の仲間は738名になっていて、毎年一堂に会していると写真を示した。さらに、「来年の全国の集まりは、長野でやりたい」とも。おー、何とも意欲的でパワーのある方だ。

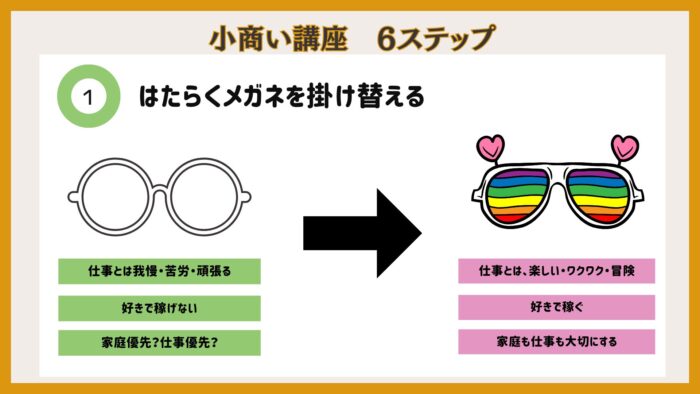

「仕事」を捉えるメガネを掛け替えてみる

「3ビズ」で大事なことは、「仕事」をどうとらえるかというメガネを掛け替えることだとの説明があった。では、「仕事」の理解をどのように変えるというのか。

「3ビズ」が提案する新しいメガネとは、「仕事」について次のような捉え方をすることだった。

〇収入が多ければ多いほどいいもの

⇒ 存在価値が実感できるほどいいもの

〇やりたくないことをやるもの

⇒ やりたいものをやるもの

〇外から与えられるもの

⇒ 自分からつくることができるもの

〇同時に一つしか持てないもの

⇒ 同時に複数持てるもの

なるほど。これまでの一般的な「仕事観」とはかなり異なる。

大平さんは幼少のころから現在までのキャリアの変遷で、どのように仕事のメガネが変わって来たかを「わたしごとストーリー」として紹介した。

「仕事は自己犠牲のなかにある」と思っていた時期があり、それが「自分を大切にすること」に変わった。会社員時代、社内の目標を達成しても満たされない時期があったことも。特に子どもが生まれてから、お母さんになった私はどう生きていったらいいのか?とこれまでの正解が通用せず、「これまでの仕事のメガネは壊れてしまった」と話した。そんななかで、「ほしい選択肢がなければ、自分から創っていけばいいんだ」という発想に変化したと振り返った。

子育て中の年代の参加者が多く、大平さんのこのストーリーは胸を打ったようだ。

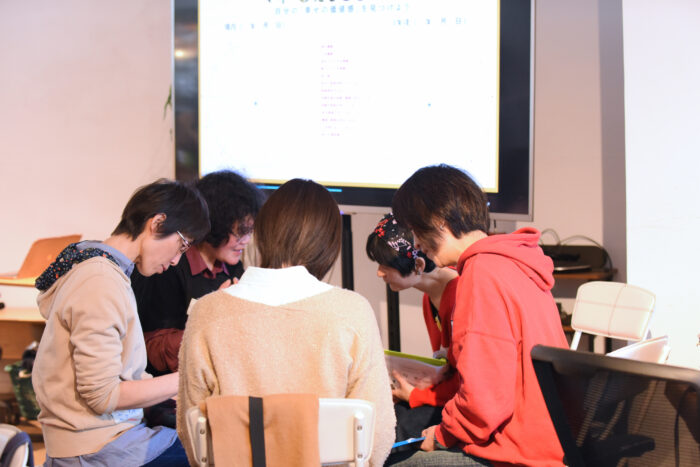

ワークの作業に移り、それぞれが自分の「仕事のメガネ」がどうなっているかを考え、そしてグループで出し合った。「小商い」を営むためには、これまでの「仕事」に対する既成概念を変える必要があり、その認識の変化によって「自分にもできそうだ」という意欲が芽生えてくる。各グループには「小商い講座」の卒業生が「先輩」として加わっていて、交流のなかでメガネの掛け替えの理解が深まっていった。

「わたしごとレーダー」で幸せの価値観を振り返る

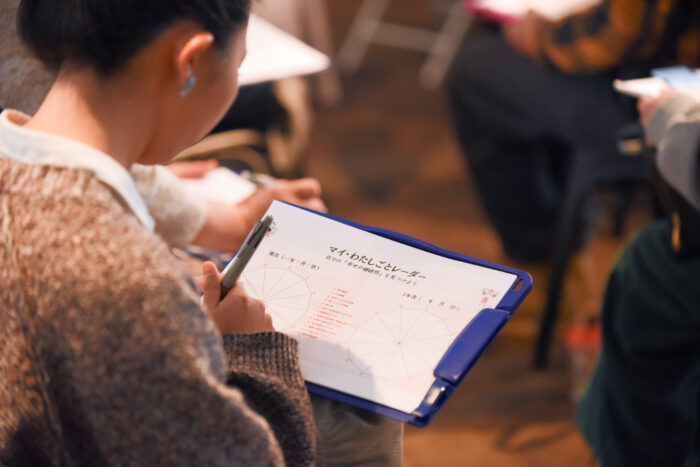

続いて、「マイ・わたしごとレーダー」なる用紙が用意されていて、自分の「幸せの価値観」を振り返るワークをしてみた。「体の健康」「心の健康」「自分でいられる時間」「自分で意思決定できている」「知識や技術を学べている」「人の役に立っている」など13の項目についての「満足度」を円グラフのなかにチェックを入れてみる。自分の現状についての気づきを得るワークのようだ。

そのあと、3年後にどうなっていたいかもレーダーに書き込んだ。何をどう変えたいか整理することになり、これからの目標や動機付けにつながる。

お金に依存した競争社会から個人が自立した共生社会へのシフト

月3万円を生み出す取り組みの実践事例が映像で紹介された。

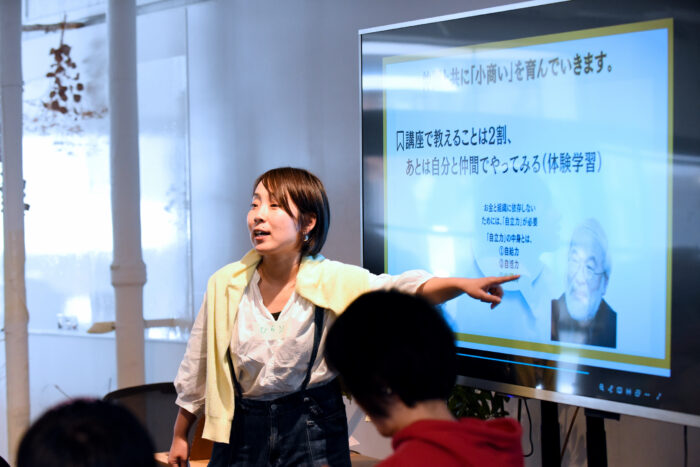

埼玉県のベッドタウンで女性たちによって広がっている動きだった。「月3万円ビジネス=3ビズは地域に仕事を生み出すプログラム」だとの説明が流れた。そして、「お金に依存した競争社会から個人が自立した共生社会へのシフトを目指す」との説明があった。何とも大きなゴールではないか。社会の変革を目指しているのだ。そのために必要となる「力」が三つあるとのこと。

自給力=自給自足し、自分で暮らしを創る力

自活力=好きなことを小さな仕事にして育てていく力

仲間力=一人でやろうとせずにみんなでつながる力

これは「自立力」であり、詳しく説明がされた。「収入が多ければ多いほどいい」というメガネでは、「家庭の主婦の家事や子育ては仕事ではない」という価値観に陥る。地域のために頑張るボランティアも、「それは仕事じゃないですよね」となってしまう。それでは自分にパワーを与えない。すごくもったいないこと。

「私が存在価値を感じることはなんだろう」と考えたとき、それはワクワクすることや好きなことであり、「存在価値を感じれば感じるほどいい仕事」と思ったとたんにエネルギーが満ちあふれてくる。自分も周りも楽しくなる。モノの見方を変えるだけでそうなっていく。埼玉での活動をリードする人が力を込めて、このように解説した。

「3ビズ」を実践している人たちの声も流れた。「夫が応援してくれるようになり、母親が間近で仕事する姿を子どもに見せられている」「自信がなくてできるか不安だったが、自分のものを商品化して並べて売っている状態は本当に感動もので、夢が一つかなったという感じだ」と語っている。

専業主婦で消費しかしていないかった人が仕事をつくる体験をすると、規模は小さいけれど生み出す人(生産者)に変わり、あるいは歌を歌う表現者に変わり、そこにパワーが生まれる。やがてコミュニティかできて助け合うようになっていく。するとお金の循環もでき、まちを変えていく力になっていくとのことなのである。

個人の「小商い」にとどまらず、仲間のつながりが大きなウエイトをしめて地域を変える力になっていくように感じとれる映像の内容だった。大平さんは「教えるのはたった2割で、あとは仲間と相談したり、やり方を見出したり、実際にやってみる」と「講座」の特徴を説明している。

※埼玉で行われている3ビズ講座の紹介動画

「でしリスト」で可能性とつながりを模索

ワークは次のステップへと進んだ。個人作業で、「でしリスト」の書き込みである。

「デシ」のリストって? 「弟子」ではないと思うし…。

書き込むのは「できること」と「してほしいこと」だった。なるほど、この二つの頭の文字をまとめて「でし」だったのか。

大平さんは、「できることはないという人もいますが、必ずあります」とにこやかに強調。そして、「してほしい」ことをたくさん書き出すのがポイントだと説明した。それは助けてくれる人とのつながりが生まれる可能性が高いからだ。

みんなが書き出したあと二つのグループに分かれ、一人ずつ発表した。「できること」では、子どもに勉強を教えること、子どもと遊ぶこと、運転が得意、小物づくりができる、野菜を育てている、話を聞くのが好き、地元の魅力を伝えられる、SNSでの発信、折り紙やビーズづくりができる、キーボードの演奏などが出された。

一方、「してほしいこと」では、SNSでの発信、DIYのやり方、手作りの仲間、おしゃべりできる仲間などが出た。高速道の運転は苦手なので誰か助けてという人も。子ども食堂で使う野菜を安く手に入れたい、炊事が苦手なので誰か助けて、発酵食品を作ること、子どもの相手、出店のイベントを教えてなどの声があり、「できること」と「してほしいこと」がマッチングし、参加者同士がうまくつながって何かアクションに発展していく予感がする。

飯綱町で全6回の「小商い講座」を開催

飯綱町で、これまでに3回、「小商い講座」が開かれている。

①自分を再発見! ②ビジネスアイデアを生み出そう ③ビジネスモデルをつくろう! ④体験型イベントを企画しよう ⑤マルシェ出店 ⑥修了式―の全6回で、各段階を踏んで半年近くかけて進んでいく。

このプログラムを見て、仲間同士で成長していく仕組みになっているという大平さんの説明が理解できた。教えられるのではなく、自分で切り開いていくようになっている。そのとき力になるのが「仲間」ということのようだ。

主催は飯綱町の㈱カンマッセいいづなが運営している。会場は、いいづなコネクトEAST2階のツクリバLABOだ。いいづなコネクトは閉校した小学校を再活用した複合施設である。

ツクリバは「自分を活かしたはたらきを作る場」で、自分の好きを活かして地域にいい仕事をつくるサポートをしている。このバックグラウンドも驚きであり、まちの活性化につながっていくことの理解が深まった。自治体が後押ししている取り組みだったのだ。

「小商い講座」の様子はツクリバのホームページでも紹介されている

「講座」卒業生が体験と今の様子を紹介

この日は卒業生の体験発表もあった。ドリップコーヒーの焙煎と販売、イベントでの演奏や作曲活動、写真撮影、出張エステ、整理収納の助言や「自分の感情を伝え、思考を見つめる」をテーマにしたお話会、男性だけの対話の場の開催などの「小商い」が生まれていた。いずれも好きや得意を仕事にしている。

「仲間とともにあることを感じながら進めている」「仲間がいたので一歩を踏み出せた」「家族にも変化が出て、刺激を受けた夫も小商いを始めた」「できそうなことでなく、やりたいことを見つけた」などの感想が語られた。

明るい表情で今の自分を紹介し、仲間との関りが生かされたことを話した人が多かったのが印象的だった。

まちの未来を変え得るインパクト

初期段階では、新たなチャレンジャーによってイベントに出店する女性が増え、地域で暮らす人と人とのつながりが生まれる。女性の潜在的な可能性が「見える化」していく。空き家・空き店舗などのリソースも活かされる。

そして若者から高齢者までの世代間交流が促進され、シニアの生きがい創出や学校教育でのソーシャルビジネスの学びなどにより「わたしごと」の実践者が増えて行く。多様で寛容なコミュニティが増加し、地域の幸福度が高まり豊かさを実感できるようになる。自分の住むまちを誇りに思い、自分たちの意思が暮らしに直接反映される実感を持つことができる。これが「わたしごとJAPAN」が描くソーシャルインパクトとのことだ。

「小商い」の実践を通じて女性が地域社会にどんどんデビューし、住みよいまちづくりにつながっていくことが理解でき、この日の体験ワークショップの内容に感動を覚えた。

会場のなかのカウンターには講座卒業生が生み出した商品が並べられていた。1~2年前には普通の家庭の主婦だった人たちが、自らの力で開発・製造した商品である。意識が変われば自分の人生が変わり、それが社会を変える力にもなっていく。そんな道筋が確実にあることを実感できる取材だった。

飯綱町では2025年度も「講座」が開講される予定とのことである。飯綱町の支援を受けて、㈱カンマッセいいづなが引き続き運営する。また休日開催の要望に応え、講師である大平さんの住まいの小布施町付近で開催を検討する中、須坂市賑わい創出拠点やまじゅうとの共催で、4月27日(日)に再度今回と同様の講座の体験会を実施予定である。

<情報>

わたしごとJAPAN(※講座の全国組織) HP https://watashigotojapan.com/

Hello!3biz 小商い Facebook https://www.facebook.com/watashinokoakinai

Hello!3biz小商い インスタグラム https://www.instagram.com/watashinocoakinai/

※本文中に掲載の会場の様子の写真は、カメラ撮影を「小商い」にした卒業生による撮影です。説明用のスライド写真は講師からの提供資料です。

取材・執筆 ソーシャルライター 太田秋夫

補足レポート

体験会終了後の交流会は大盛り上がりでした。30分の予定を1時間に延長し、主催者が撤収を呼びかけるまで参加者同士の話が続きました。カメラを小商いにしている卒業生へ「子どもの部活の写真を撮って欲しい」と依頼の話になったり、星読みができる卒業生のセッションを受けたい人が現われたり、「小冊子を作る際のデザインを誰かに相談したい」と発表したことがきっかけで、デザインが得意な方とマッチングできたりと、早くもつながりが生まれていました。