能登半島で2024年元日に発生した震災に全国から支援が必要とされる中、「第6回災害時の連携を考える長野フォーラム」が長野市で開かれました。

参加者は石川県での被災地の現状報告を受けるとともに、災害時の支援の輪をどのように広げるかを真剣に話し合いました。被災者が望む生活再建をどのように進めたらよいかの講演、在宅や車中泊の人の状況を把握するシステムの紹介、災害時の食と栄養を確保するための連携を探るシンポジウム、被災直後から日数を経て生じてくる課題にどう立ち向かうかを考えるワークショップなど、多面的な角度から掘り下げるプログラム内容で、参加者は災害時の支援に向け気持ちを高め合いました。

主催したのは長野県災害時支援ネットワーク(通称:N-NET)で、長野フォーラムは今回が6回目。2024年1月26日と27日の二日間にわたって長野市生涯学習センター(トイーゴ)、「みんなでつなげよう『支援の輪』」をテーマに掲げました。

N-NETは、4年前(2019年10月)の東日本台風19号で発生した水害のとき、復旧復興活動で大きな役割を果たしました。その後、連携を強化する取り組みを重ねてきています。

この日参加したのは、行政、社協、災害支援に関わる団体や企業・個人などで、Zoom参加も含め2日間で延べ約200人となりました。様々な分野で組織の運営を担う人たちであり、連携の新たな到達を感じさせるフォーラムとなりました。

被災直後に現地入りし、被災状況の調査と対応の検討

長野県社会福祉協議会の山崎博之さんは、これまで全国各地の被災地に入り、各地の社協が取り組む諸活動を支援しています。今回は被災直後の1月3日に能登半島入りし、能登町を中心に、輪島市、珠洲市、穴水町といった奥能登や志賀町、羽咋市、そして富山の氷見市の社協などを回りました。どのように支援の体制を組み立てるか検討するためです。

報告の中で、山崎さんは各自治体の社協などを回ったのは、現状を把握するとともに「必ず応援に来ますよ」というメッセージを伝えて勇気づける意味もあったと言います。20日間に渡って現地入りしており、倒壊した家屋が多いことから、被災現場に入ったときの第一印象について「爆撃を受けたような状態」と語りました。

ボランティアもすぐに入れない道路状況

冒頭で伝えたのは「来るべきタイミングでボランティアのみなさんに動いてもらえるようになる」ということでした。陥没、亀裂、崩落で道路状況が悪く、穴水町までは改善されてきたものの、輪島市など奥能登への通行は困難な状況で、いまも5~6時間がかかる現状を伝えました。長野県内での災害で重要な役割を果たした重機系のみなさんが現地入りしており、連携がとれているようです。「どこで、どのような活動をしているか」について情報を交流する災害ボランティア支援会議が3日に1回程度の頻度で行なわれているとのこと。DMAT*とも連携し、降雪時にはDMATが出動できるよう早朝5時から技術系ボランティアが除雪している動きも紹介されました。(*DMAT:災害や事故などで多数の傷病者が出たとき、災害発生直後から救助活動と並行して医療活動を行う医療チーム)

復旧対策が困難な状況が続く

現場にいるからこそ感じられることとして、最もたいへんなことはトイレのようです。国がプッシュ型支援に力を入れているとは言うものの1週間たっても仮設トイレが届かず、ようやく全国各地から運びこまれるようになったけれど、利用者が多いためにすぐにタンクがいっぱいになり、使用禁止になってしまうのが現状のようです。

能登町の避難所の食事は依然としてパンで、弁当が届いていません。風呂にも入れないでいるとの説明もありました。テレビや新聞などのメディアから得る情報とは異なり、被災地の現場を目の当たりにしてきた山崎さんが語る話は、困難な状態がいまも続いていることを感じさせ、参加者の胸を切り裂くものがありました。

道路の修復を急速に進める必要があるものの、現地に入っている業者数が十分でなく、金沢から行き来しているために実質的な作業時間が短いという課題があることも報告されました。そうした面からも、一刻も早く地元の受け入れ態勢を整える必要があり、それまで一般のボランティアの受け入れを待ってもらっているとの説明が、改めてされました。

行政職員も社協担当者も被災者

被災者の支援が容易でないのは、行政の人も社協の人も大小はあるものの全員が被災者であること。能登町社協の職員が全員参集できたのは連休明けの9日だったとのことです。それから民生委員と連絡を取ったり避難所を回って困りごとの相談にのったりしているそうです。被害が甚大で、動ける人の体制を迅速に組みにくかったのが、今回の震災の特徴であることを感じさせられました。山崎さん自身の被災者とのふれあいの話もいくつか語られました。

求められているのは福祉のサポートと炊き出し

避難所に福祉の力を入れる必要が詳しく説明されました。DWAT*の活動を紹介。長野県からは8名の体制を組み、交替で能登町に入っているとのことです。(*DWAT:長期避難者の生活機能の低下や要介護度の重度化など二次被害防止のため、高齢者や障がい者、子ども等の災害時要配慮者に対する福祉支援を行う民間の福祉専門職で構成するチーム)

被災者に保健・医療・福祉の支援が必要ですが、医療は急性期の対応なので、これからは福祉のサポートが重要になってきます。被災者が「二次避難所に移動するか」といった意思決定においても相談に乗ることが求められていると言います。自衛隊の風呂が3か所しかないことから、訪問入浴車の導入も検討しているとのことでした。

いま現場へ行くことができない状況下での支援として募金を上げるとともに、自主避難所では炊き出しが必要な現状のようです。また、2月5日ころから能登町では災害ごみの搬出が始まることから、軽トラックの提供を呼びかけました。今後については、5~10年と長期にわたって復興の取り組みが必要になることから、一時的な支援ではなく様々な形で交流人口を増やしていく必要についても強調しました。

地震災害と水害における支援の違い

大規模な地震災害と洪水による水害とでは支援の態勢や連携の在り方では大きく異なることが理解できる報告でした。山崎さんは、「能登は半島の地理的特徴から、南側からしか支援に向かうことができない」ことも救助救援を困難にしている原因と指摘しました。

つぶさに現状を見て支援の取り組みをしてきたからこそ伝えられる情報と、支援活動を考えている者にとっていま必要なこと、これから何が求められているかを指し示す報告であり、能登半島の被災者に寄り添うフォーラム参加者の気持ちが高められました。

山崎さんに会場で久しぶりに出会った人たちが掛けた言葉は、長期の現地入りを慰労することともに「少しやせたんじゃないですか」でした。フォーラムでの報告が終わると、山崎さんはまたすぐに現地へと戻って行きました。

長野県の取り組みについて、県危機管理防災課の馬場さんから報告がありました。

緊急消防援助隊、広域緊急消防隊、DWATの出動をはじめ、県下自治体からの給水応援、飲料水やブルーシート、簡易トイレなどの物資提供などを行なっています。人的支援では被災建築物応急危険度判定士の派遣、下水道管渠の被害状況調査、災害廃棄物処理などの活動を実施しています。

被災者の受け入れでは、二次避難場所として公営住宅(176戸)および宿泊施設を提供することとし、宿泊施設については1月24日現在、151施設・2643名の受け入れが可能になっているとの説明でした。これらの取り組みは、長野県のホームページ↓で公開されています。

令和6年能登半島地震に伴う被災地支援について 令和6年1月13日(土) 15時00分現在 危機管理防災課

馬場さんは長野県合同災害支援チーム(チームながの)を設置して支援していることや、羽咋市と輪島市への支援活動の様子についても詳しく説明しました。

N-NETの立ち上げと行政との連携

平成23年(2011年)の東日本大震災のあと、民間支援の形を長野県域でつくろうと始まった長野県災害時支援ネットワーク(通称:N-NET)について、事務局を置いている長野県NPOセンター事務局次長の古越武彦さんが詳しく説明しました。

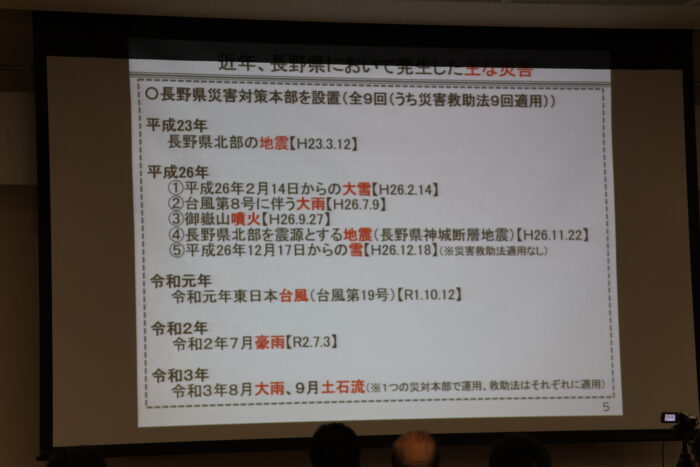

長野県では平成23年(2011年)以降、大きな災害に際し県災害対策本部が9回設置され、いずれも災害救助法が適用になっています。これは全国的にみてもトップクラスの数字です。こうした実態のなか、N-NETは平成29年(2017年)から長野県社会福祉協議会、長野県生活協同組合連合会、長野県NPOセンターなどを構成員として活動を始めました。いろいろな団体がつながることをめざし、翌年(2018年)に第1回フォーラムを開催しています。

長野県の行政は、「大規模災害発生時には、行政による被災者支援には限界があることから、NPO・NGO等の市民セクターや企業など、様々な民間団体による被災者支援が期待される」(基本方針)と「地域防災計画」に位置付けました。これにより、災害対策本部のメンバーとして民間の代表が対策本部に加わり、県職員とともに対応するようになっています。これは他県にはない特徴です。

大きな災害が発生したとき、外部からのNPOやボランティアをうまく受け入れられるように、長野県は「受援計画」を平成29~30年に作りました。いつボランティアセンターを設置するかなど具体的に何をするか目安を細かく定めています。これが完成したのが平成31年(2019年)の3月でした。その直後に、平成元年東日本台風(19号)に長野が見舞われることとなったのです。

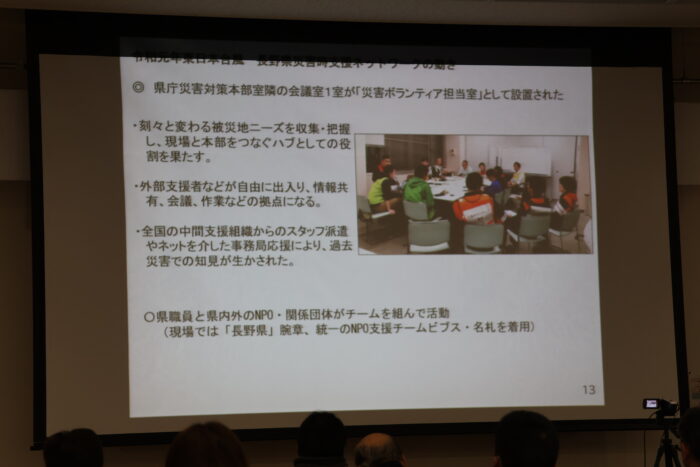

台風19号災害で連携の効果を発揮

この台風災害のとき、N-NETの代表が長野県災害対策本部の災害ボランティア担当に10月13日(被災当日)に着任し、夕方には全国的な災害中間支援組織JVOADなども合流しました。災害対策本部に民間が入ることにより、被災者に適時適切な支援を届けられるようにすることができました。

その一つが、災害ごみの搬出です。行政と社協の連携により、昼間は住民や災害ボランティアが災害ごみを家の外まで出し、それを軽トラを使って災害ボランティアが集積場まで運び、夜間に自衛隊が大型機材を使って集積場から運び出すことができました。この体制によって24時間の稼働となり、災害ごみ撤去の作業はスムーズに進みました。これは「オペレーション長野」と呼ばれ、いまでは大きな災害が起きたとき、官民連携で行なうことが標準になっています。こうして、行政と民間が連携した被災者支援は大きな功績を残しました。

しかし、このときの被災地は県庁所在地である長野市が中心であったからうまくいった面があり、もし南信地域など県庁から離れた場所で起きたときにうまくいくかという不安があると古越さんは率直に語りました。そこで、「今後の大規模災害に備え、引き続き行政や社協と連携し、災害中間支援組織として機能するための基盤整備を行ない、多くの民間の支援力を結集する必要がある」という問題意識があり、古越さんは今後の進め方について提起しました。

N-NETが目指す民間支援の姿

N-NETの役割について、「県内でどんな災害が発生したとしても、被災された誰もが、自分の思い描く生活再建を果たし、『あー、この地で生きていよかった』と思えるよう、民間の支援力を結集する」ことだと古越さんは説明しました。

そして、災害時における被災者支援のための協働として「被災者支援コレクティブインパクト」という考え方を示しました。どんなことでも、一人ひとりが持っている支援の力を合わせることで、被災された方の細かいニーズに合わせた支援ができるのではないかというのが古越さんの思いです。

コレクティブインパクトというのは「経験や立場、情報源の異なるものが、共通の目的に向けて能力や労力、資源などを出し合い、対等な立場で協力して取り組み社会を支えていくこと」です。古越さんの前職は長野県の職員で、防災危機管理の部署を担当していました。中途退職し、いまは民間の立場から被災者支援の活動に精力的に取り組んでいますが、いつも必ず強調しているのが「防災は人づくり」という考え方です。

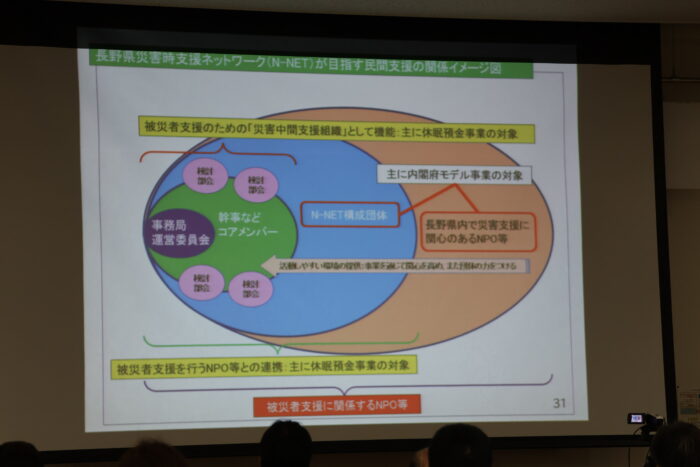

被災した方に寄り添う支援を実現するために、民間と行政の中間にいる「災害中間支援組織」がN-NETであり、調整(コーディネート)する役割を担います。困りごとがあったとき、誰と誰とをつないで解決するか考えて環境を整える、そして情報を共有することが使命だと古越さんは説明しました。このような中間支援組織を持っている都道府県は全国でも半数に満たないとのことです。

休眠預金活用事業と内閣府の官民連携モデル事業

古越さんの報告は、この日の参加者に最も伝えたかったことへと移っていきます。

N-NETの今後の活動展開として、①休眠預金の活用事業により本体を強くすること ②「内閣府の官民連携による被災者支援体制構築」モデル事業として取り組んでいくこと―を説明しました。

具体的な中身として、☆長野県で起きるであろう直下型地震(「糸魚川―静岡構造線断層帯」地震災害)災害を想定した官民連携の仕組みづくり、☆支援団体が力を合わせるしくみづくり、☆他県や隣接県との連携・協議体制―を掲げ、これらを3年計画で進めていく方針を明らかにしました。

そのためには事務局体制を強化する必要があり、組織体制としてはプロジェクト型の検討委員会、分野別の検討部会を立ち上げ、専門性の高い人の参画によって取り組んでいく計画を説明しました。そのうえで、民間支援のイメージ図を示しながら、この構想に参加してほしいと呼びかけました。

災害とは何か―社会の脆弱性が現れたもの

初日の午後は基調講演があり、大阪公立大学准教授の菅野拓さんが「被災者が望む生活再建を目指すために」をテーマに、現行の災害対策に関わる制度を解説しながら、どこに課題があるかを説明しました。

菅野さんは能登半島の震災のアドバイスで現地に入っており、この日は石川県庁から長野入りしました。冒頭で参加者に投げかけたのは、「災害とは何か」という問いでした。その答えは「危険を引き起こす加害力×社会の脆弱性」でした。

地震や大雨が起きても、誰も住んでいない砂漠のど真ん中だったら単なる自然現象だし、誰も住んでいない島を津波が襲っても、これも単なる自然現象です。街や村、人の生活があって被害が出ると災害になります。建物が弱かったとか、健康状態がよくない人が避難生活を強いられるという社会の脆弱性が災害になるのだと説明しました。防災とか減災というのは、この社会の脆弱性にアプローチすることだと言います。

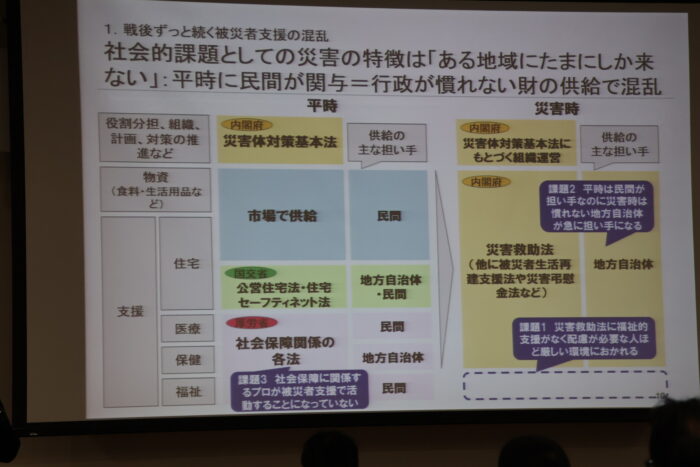

平時と災害時で、サービスの供給や担い手が激変してしまう

能登半島の被災は道路の寸断もあり、菅野さんは「熊本地震のときの5~10倍の大変さである」と肌感覚を話すとともに、支援に入った行政の職員が庁舎の廊下で雑魚寝している状態で支援に取り組んでいる現状を伝えました。広域避難が必要になっているものの、それは被災者の実態がつかみにくくなることにつながることを、社会の脆弱性とも関連させて説明しました。これらの課題を解決しないと、被災者に支援情報も伝えられず支援が進まないわけです。

日本では災害が起きたとき、ハード面は得意であって災害法制によって元に回復させられるようになっているが、ソフト面である人の暮らしの部分は苦手な状態で、「避難所が戦前と同じような状況になってしまう」と現状(体育館に収容されたような状態)を指摘しました。どうしてそうなってしまうのかを解明していきます。

サービスの供給や担い手が、平時と災害時とではどのように違っているかが図解を映し出して説明されました。平時は物資(食料品・生活用品)、住宅、医療、福祉などは民間が供給・担い手になっています。それが災害時になると、災害救助法に基づき地方自治体が実施するようになっているのです。菅野さんは「無理っぽいと思いません?」と投げかけました。避難所へ物資を持って行き配る現状は、まるで戦時中の「配給」ではないかという菅野さんの問いかけに、多くの人がうなづきました。このような状態では一人ひとりの細かいニーズには対応ができません。こういう状況が災害時には起こってしまうわけです。

民間の得意なことが生かされない現状の法制度

菅野さんの話は続きます。行政は物を届けることに慣れていません。生協とか配給会社・コンビニなどにはノウハウがありますが、行政にはないというのです。医療の面はDMATが動くように位置づけられてきましたが、福祉の分野はまだ不十分です。能登半島は高齢化率が50%です。ケアが必要ですが届きにくい状況です。民間がやったら得意なことが、いまの法律では行政がやるようになっているために、「現行の被災者支援の制度の枠組みが現状とズレている」と菅野さんは強く指摘しますた。

福祉の分野では、地域にケアマネージャーがいます。しかし災害に対応するようにはなっていません。それは災害を社会問題の一つとして捉えているからだというのが菅野さん見方です。被災は、ある地域にたまにしかこないからです。メディアも追いかけるのは3カ月くらい。大きい災害でもせいぜい1年くらい。そのために、法律がいつになっても変わらないというのではないかというのが菅野さんの捉え方です。

被災者を救えない現行法の見直しが必要

住家の被害程度によって住宅や金銭の給付が決まります。在宅避難者・みなし仮設入居者・広域避難者が支援のワクから漏れてしまうことや、避難所の環境悪化や仮設住宅建設の遅れから「在宅被災者」が生まれてしまう実態があります。失業が続くことで生活困窮に陥る人も出ます。り災証明の住宅被害に基づく支援のみでは、生活再建はできません。このように現行の法制では対応できないことがたくさんあることが解明され、現行法の根本的見直しが必要であることを感じさせる話でした。

ボランティア元年と言われたのは災害救助法ができた48年後

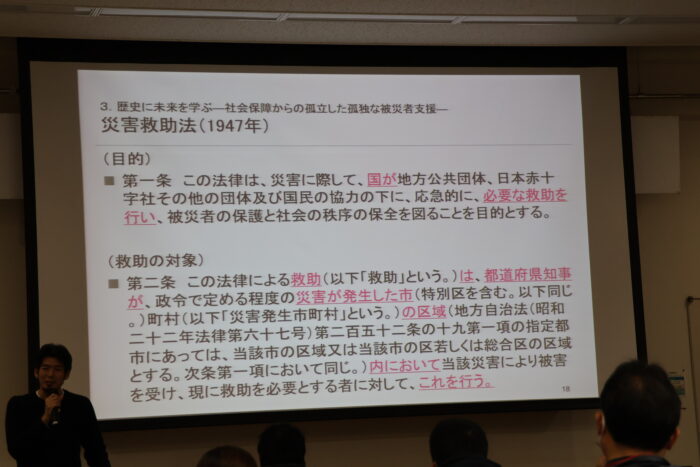

1947年制定の災害救助法について詳しい説明がありました。〈目的〉として国が必な救助を行う(第一条)としているものの、〈救助〉は都道府県知事が、災害が発生した市町村の区域内で行なう(第二条)となっています。〈救助の種類〉としては、避難所及び応急仮設住宅の供与、炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給、被服・寝具その他生活必需品の給与または貸与、医療及び助産、被災者の救出、被災した住宅の応急修理、生業に必要な資金・器具又は資料の給与又は貸与、学用品の給与、埋葬、政令で定めるもの―を定めています。これら救助は、救助を要する者(埋葬については埋葬を行う者)に金銭を支給して行うこともできるとしています(第四条)。

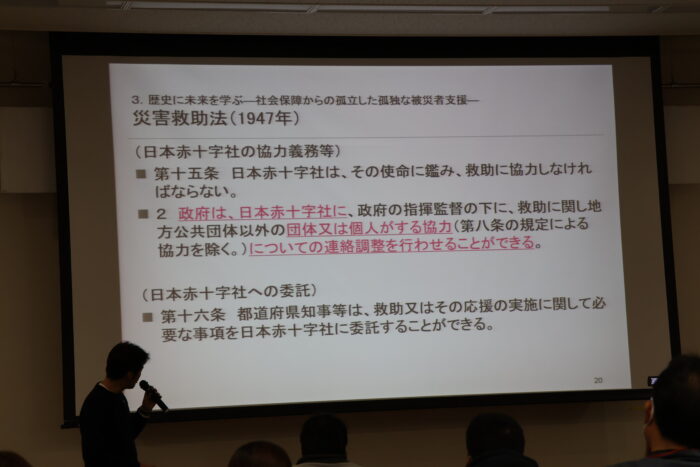

そして、政府は日本赤十字社に、団体又は個人がする協力についての連絡調整を行わせることができる(第十五条)としています。これはいま風に言い換えると「災害中間支援組織の仕事もしくは災害ボランティアセンターの仕事を行わせることができる」となります。この災害救助法ができたのは1947年です。災害救助法の大枠は、このような内容になっています。「団体や個人が協力する」ことも明確に位置づけられていますが、現実としてはボランティア元年と言われたのは48年後の1995年の阪神淡路大震災のときです。そして、NPOが活躍するようになったのは、2011年の東日本大震災以降です。さらに16年も経ってからです。災害救助法の第15条はまったく機能していませんでした。

生存権保障の視点でできたはずなのに福祉は置き去りに

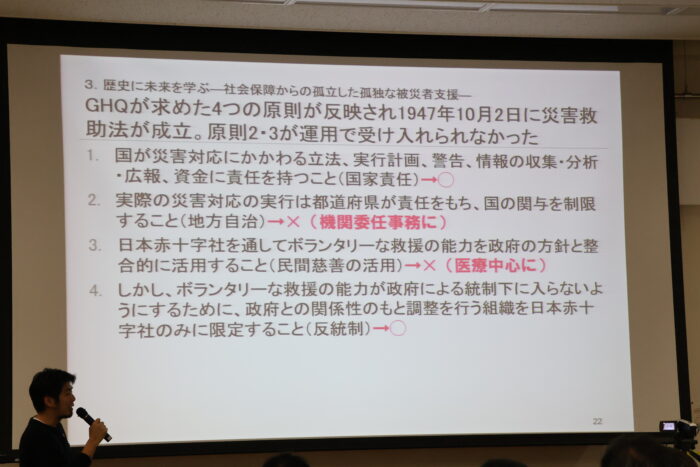

災害救助法ができた背景についての説明もありました。

社会保障の一貫としてGHQが提案(厚生省保護課)してできたものでした。政府が対応したのは生活保護のセクションでした。つまり災害救助法は「生存権保障」としてできていたのです。最低限度の生活が営めるようにとの発想で作られました。地方自治法ができた年でもあり、国は情報収集とお金の面で責任を持ち、実際の災害対応は都道府県が責任を持つような仕組みになりました。国は助言という立場です。アメリカでは災害対応や被災者支援は赤十字社が行なっており、GHQは災害中間支援やボラセンの活動を、赤十字社を介すように考えたのではないかと考えられています。

その後、特別の財政援助をする激甚災害法、個人の災害補償として災害弔慰金法(議員立法)、被災者生活再建支援法(議員立法)などが生まれました。福祉の分野では貧困や格差の課題が浮上していき、自立支援を促すさまざまな法律ができました。それは平時の社会保障であり、災害法制とは結びつきがあまりない状況で進んできました。その結果、被災時における相談援助などの対人サービスが弱くなっているのです。災害救助法は生存権保障の一貫として制定されたはずなのに、家の壊れ具合によって300万円を支給するといった構造的におかしなことになってきました。

菅野さんはこのように、災害救助法の誕生経緯から、その後の関連法案の動きとつながりについてひもとき、いま抱えている被災者が生活再建を目指す上での課題を提起しました。

聴き取りによって個別のケアプランをつくり、役割分担で支援する

現行で不足している点を穴埋めするための取り組みとして「災害ケースマネージメント」についてへと菅野さんの話は展開していきます。

これは、仮設住宅入居世帯を直接訪問・聞き取りをして、生活再建可能世帯、日常生活支援世帯、住まいの再建支援世帯、日常生活・住まいの再建世帯の4類型に分類して支援するという方法です。一人ひとりの課題をつかんで、その人にあった支援をするもので、個別支援計画を作ります。いわゆるケアプランです。その上で役割分担をして支援していきます。お金のこと、住まいのこと、健康のこと、法律的な問題、なかにはアルコール依存だったりDVの悩みがあったりもします。これらをつかんで伴走する取り組みです。

仙台市では生活経験豊かなシルバー人材センターの人に各戸を回ってもらいました。個別世帯単位にアセスメントを行ない、住まいの再建や生活能力を高める方向をめざしました。集まったカルテを検討して具体的なケアプランを作ります。平時の制度と災害時の特別の制度とを混ぜ合わせながら、だんだんと平時の制度へともどっていきます。支援のポイントは役割分担です。仙台市の仮設住宅供給数は2番目に多かったものの、閉鎖まで普通は8年くらいかかるところが5年で終了しました。それだけ自治体としての費用も少なくて済みました。こうした実践を背景に、「災害ケースマネージメント」は、多彩な主体と連携した被災者支援策として災基本計画にも規定されました(2023年5月)。

「いつも」に「もしも」をデザインしておく

この対応を進めていくために必要な考え方として、菅野さんは「災害対応のマルチセクター化」と「社会保障のフェーズフリー化」の二つをあげました。(フェーズフリー:平常時と災害時という社会のフェーズを取り払い、普段利用している商品やサービスが災害時に適切に使えるようにしておくこと)

具体的には、営利企業やNPOなどのサードセクターの組織といった政府以外の担い手も体制や財源の公的な根拠をもって自律的に災害対応に参画すること、普遍的になった社会保障の制度体系の中に被災者支援を位置付けて平時の社会保障の担い手たちが被災者支援を行なうようにしておくことです。「いつも」のものに、「もしも」のときのことをデザインして組み合わせておくという発想です。わかりやすい事例として、プラグインハイブリット車をあげました。停電したとき車から電源を供給できますが、これはあらかじめデザインされている仕組みです。社会保障もそのようにしておけばよいという考え方です。

菅野さんは、「餅は餅屋」という考え方で説明しました。被災者支援を社会保障(生活困窮者自立支援法)に位置付けておけば、支援の専門性を蓄積している地域の包括支援体制を担っている人たちが動くことができます。「いつも」と「もしも」をつなぐ「フェーズフリー」は、平時にも有事にも機能します。

とはいえ、支援を必要としている被災者がどこにいるかわからないと対応ができません。そこで被災者情報伝達システム(D-VICS)を開発し、その実用化に向けて取り組んでいると講演を結びました。

災害救助法は被災者支援の法的な根拠であり、支援者として知っておきたい基本情報ということができます。そのスタートのいきさつやその後の関連法の誕生、問題点を学ぶことができたのは、参加者にとって大きな収穫だったようです。そして「災害ケースマネージメント」の取り組みの考え方は、被災者に寄り添った支援を進める上での方策として、今後への展望を指し示すものでした。

災害が起きたとき、在宅避難者や他地域への避難者の状況がつかみにくくなります。これを解決するために考えられたのが、ネットを活用した情報の収集と伝達のシステムです。浜松医科大学の尾島俊之さんと㈱ウェザーニューズの上谷珠視さんが説明し、参加者は実際にそのシステムを体験してみました。

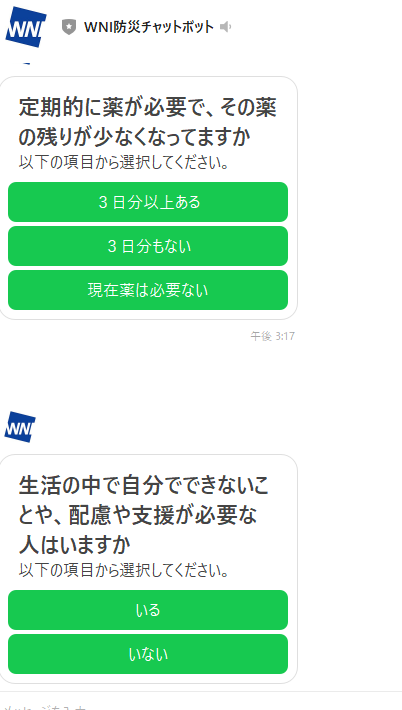

個々人の安否や支援の要否をLINEアプリの活用で把握するもので、チャットボットの機能を生かします。チャットボットというのは、チャット(会話)とボット(ロボット)を組み合わせた言葉です。質問や回答を自動的に受け答えするプログラムで、カスタマサービスなどでよく使われています。

発災直後は安否情報(安否・現在いる場所・支援の有無)を確認し、発災から1~2週間は被害の状況、現在いる場所、ライフラインの状況、災害時要配慮者であるかどうか、健康の状態や医療のニーズ、生活機能、支援の有無などをつかむのが狙いです。ラインでの入力で届いたこれらの情報は避難所の管理者、災害対策本部、保健医療福祉調整本部などに共有されます。また統計的な処理も瞬時に行なわれます。

利用者の多いラインアプリを活用し、「WINIチャットボット」に友だち登録してログインすると、家屋の被害状況、ライフラインの状況、健康状態、どんな支援が必要かなどの質問がされ、それらに応えていく仕組みになっています。

この日は実際にラインに接続して体験してみました。使ってみて、質問の数や内容、地震被害下で回答できるか、要配慮者が入力することを想定したときの改善点、入力によってどのような支援やサービスが受けられたらよいと思うかなどを意見交換しました。

会場からは、質問は簡潔で優しい言葉での表現を、自分の一番訴えたいことを早い段階で伝えられたらうれしい、質問に答えても反応がないと次の質問に答える気持ちにならなくなる、情報を上げたら迅速な支援を期待するので支援体制をどう作って対応するかが重要、お年寄りは使いこなすのは難しい、スマホを避難するとき持ち出せなかったり所有していない者もいたりするので代理入力も必要ではないか、地域での支援活動に活用できる仕組みを作って欲しい―などさまざまな感想や提案が出されました。

このあと、芝浦工業大学准教授の市川学さんから、被災時における情報収集について、いろいろな視点から解説がありました。

2日目は災害時の食と栄養の取り組みについて考えるパネルディスカッションと信州型被災者支援連携を考えるシンポジウムを行ないました。どのように連携を進めるかを模索するもので、能登半島での震災を念頭におきながら、長野で同様な災害が発生したときのことを真剣に考えるフォーラムになりました。

この日のフォーラムの様子は、主催者によってYouTubeで公開されています。

➀開会から主催者代表あいさつ

➁長野県社協の山﨑さんから能登半島地震の被災地支援活動の報告

➂長野県からの報告とN-NETの取り組み

➃菅野拓さんの基調講演「被災者が望む生活再建を目指すために」

➄体感ワーク「在宅や車中泊などの避難者を支援する!」

➅パネルディスカッション「美味しいご飯が『命』を救う!」

取材執筆 ソーシャルライター 太田秋夫(防災士)