地域の課題解決を図るNPOなどの市民活動団体は、SDGs達成に向け、どう活動しているのでしょうか。

SDGs市民社会ネットワーク(東京都千代田区)は、地域ユニットのフォーラム「人口減少を超える地域の連携で描くSDGsの未来」を3月14日に開催し、当日、都内会場とオンラインで約120人が参加、後日視聴を合わせて220名が申し込みました。

昨年同ネットワークが行った「NPOのSDGs全国調査プロジェクト」の結果をもとに、長野県NPOセンターをはじめ、全国10カ所の中間支援センターの協力でフォーラムを企画。

全国調査には1181団体が参加。その8割がSDGsが掲げる理念「誰一人取り残さない」を理解していると回答。27団体のヒアリングも行い「地域や環境に直接寄り添うNPOだからこそ、意図せずしてSDGsの理念に向き合っている」と同ネットワーク事務局は分析します。

冒頭で代表の大橋正明さんは「SDGsは地球を持続可能にするための対処療法だが、それでも国や議員らが真剣に取り組んでいるとは思えない。紛争やコロナ禍により達成率が後退。日本は相対的貧困率の改善がG7で最も低い」と説明。しかし「2030年のSDGs達成を諦めず、今回紹介する変革事例を参考に前に進めたい」と話しました。

オープニングトークは、平均年齢24歳の「一般社団法人かたわら」代表理事の高橋悠太さん。被爆体験の継承ワークショップなどを小中学校を中心に進めています。「日本原水爆被害者団体協議会が、戦後80年の節目を前にノーベル平和賞を受賞した。81年目に、私たちに何ができるかが問われている」と訴えました。

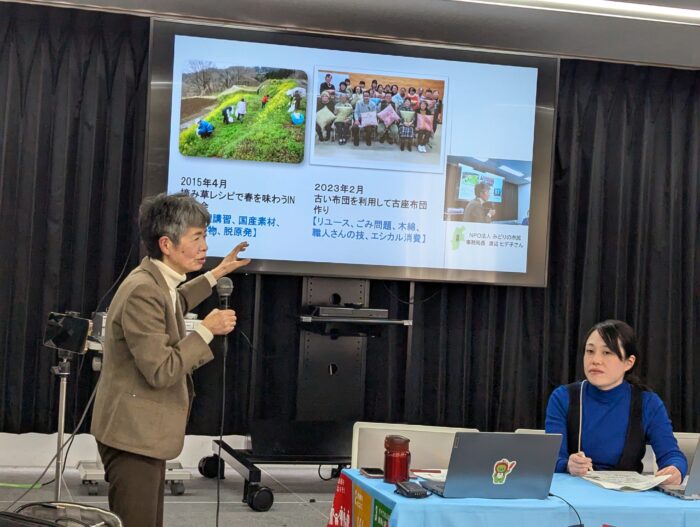

事例発表では、秋田県のスーパー「マルシメ」の買い物バス支援、大分県の「KOUZAKI」の小さな地域コミュニティづくり活動、岡山県のアートを取り入れた子ども支援活動など。長野県からは「みどりの市民」(発表者=渡辺ヒデ子さん)が、主婦層を集めて環境への意識改善を行った「エコサロン」や、行政と協働を実現した生ゴミ減量アドバイザーの仕組みなどを紹介。渡辺さんは「私たちの暮らしは世界・地球につながっている」と強調しました。

同ネットワークは令和7年度、全国の事例等をまとめた「虎の巻」の発刊やフォーラムを開催予定です。

初出: 2025年3月25日長野市民新聞コラム掲載 執筆:寺澤順子(ナガクル編集デスク)