長野県災害時支援ネットワーク(N-NET)が中心になって毎年開催して来た「災害時の連携を考える長野フォーラム」は2025年6月14日、7回目の開催となりました。

「参加と協働でつくりだす“命をまもる48時間”」というタイトルを掲げたフォーラムは、①分野別支援の取組報告、②3月に実施したイタリア式避難所システムをもとにした実働訓練の報告で構成し、③今後の活動予定を明らかにしました。

フォーラムは、長野県NPOセンターのYouTubeチャンネルで公開しており、いつでも視聴できます。長野県での活動を全国の人たちに知ってもらうことを意図しており、内閣府「令和7年度官民連携による被災者支援体制構築事業・モデル事業」として取り組みました。主催は長野県と長野県災害時支援ネットワーク(N-NET)で、信州大学地域防災センターが後援しました。

YouTubeでフォーラムを視聴できます。

以下に、各発表者が伝えている内容のポイントを紹介します。

〈第一部〉は「分野別支援の取り組み」の報告でした。

キッチンカーの活用で大勢の食事支援をどう展開するか

一般社団法人ながの移動販売つなぎ局の村上裕紀子さんが、キッチンカーによる食支援の活動を報告しています。つなぎ局には現在90台が登録されており、災害時にどのようにキッチンカーを活用して食支援をするか勉強会を重ねてきました。

長野県との連携のなかで、能登半島地震の被災地にも出向き、支援活動をしています。そうしたなかで今年(2025年)2月、250人分の食事提供を想定して3台によるキッチンカーで50人分の食支援を行なってみる実動訓練を実施し、そのなかで課題を整理しました。

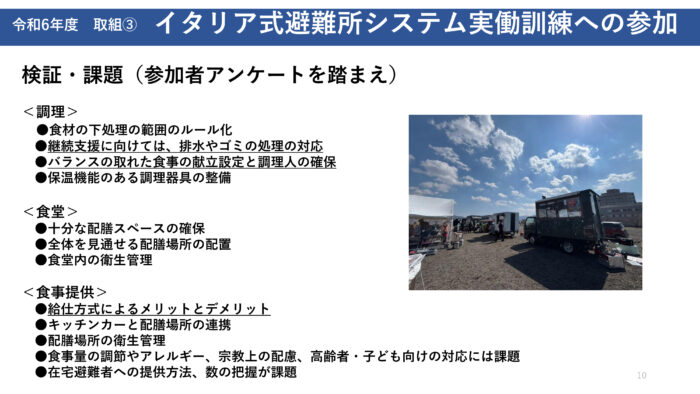

その上で3月のイタリア式避難所システム実働訓練に「食支援班」として参加しました。短時間に被災者250人分の食事提供をどのようにしたら可能かを探るもので、食堂を設置して避難者各自へ配膳する方式をとりました。日本の避難所ではあまり見られない光景です。キッチンカーによる調理や食堂での配食・給仕の方法について具体的なやり方が紹介されます。

担当した支援者役や避難者役の人たちから寄せられた感想から見えてきた課題の説明も貴重な声として参考になります。バランスのとれた献立設定と料理人の確保、高齢者や子どもの対応など浮き彫りになった課題にふれており、キッチンカーによる災害時の食支援をどのように展開するか示唆を与える報告になっています。

村上さんは報告のまとめで、「地域での防災訓練でもキッチンカーの参加を企画してもらいたい」と提案しています。避難所の開設・運営訓練が各地で広がっており、参考にして欲しい報告です。

災害時の子ども支援の体制を全国に広げたい

緊急時における子ども支援に取り組んでいる長野市緊急時における子ども支援ネットワークの廣田宜子さんの報告は、この間展開して来た事業の詳しい説明です。支援ネットワークは平成元年の災害以後、時間をかけて検討を重ね、2023年2月に立ち上がった組織です。廣田さんは大切にしてきたことについて「行政と民間がともに考えていくこと」だったと言います。

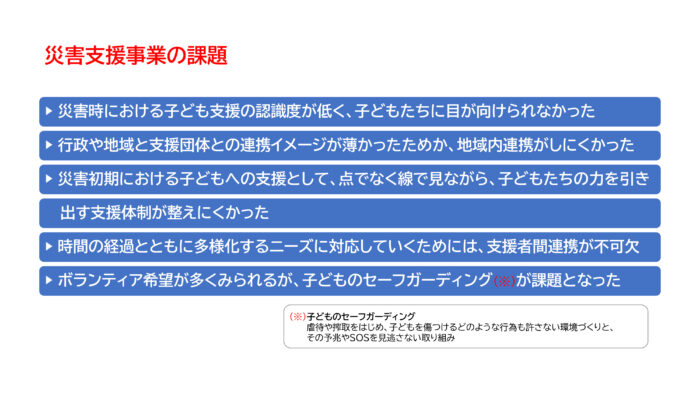

最初に触れるのは、子どもに対する災害支援事業の課題です(掲載の説明パネル参照)。この問題意識が活動を進めるベースにあります。各項目は、被災した子どもたちを支援する取り組みのなかで浮き彫りになった「現実」であり、今後の被災者の支援対策を考える上で、認識すべき内容です。

報告されているのは「長野市緊急時の子ども支援ガイドライン」の作成、令和5年度の内閣府「官民連携による被災者支援体制構築」モデル事業(子ども支援)の取り組みについてです。また、休眠預金活用事業としての「緊急時の子ども支援に取り組む地域への災害ケースマネージメントのノウハウ移転事業」についても詳しく説明します。地域資源を活かした緊急時の子ども支援体制づくりを全国に広げることや、緊急時の子ども支援コーディネーターを全国各地に育成することをめざす取り組みを行なっています。長野で積み重ねてきたノウハウを全国展開するものであり、ぜひ多くの関係者に視聴してもらいたい内容です。

廣田さんは最後に、今後の予定として緊急時の子ども支援の連携について考える学習会を長野市内で7月27日(日)に実施することも紹介しています。

避難所運営を女性の視点で考えると何が見えてくるか…

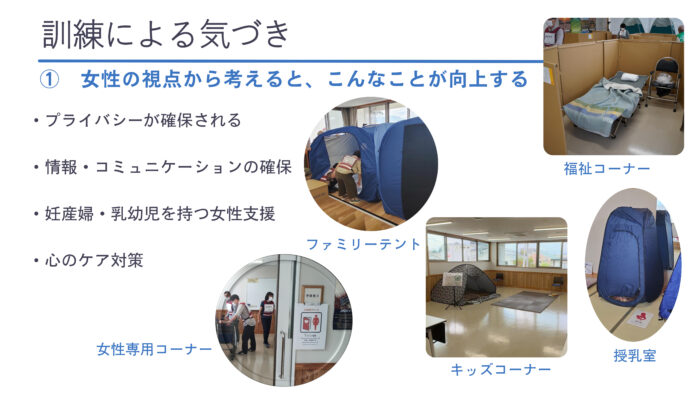

ジェンダー視点による避難所設営・運営訓練について報告するのは、芹田地区住民自治協議会・2024年度地域活動男女共同推進委員会会長の塚田和子さんです。昨年(2024年)10月19日(土)に実施した「誰ひとり取り残さない避難所づくり」の様子を写真や映像を用いて紹介しています。「総務情報班」「救護班」「衛生班」などに分かれて活動を進めますが、どのように避難所を設営し、運営していくかが詳しくわかる内容となっており、今後、避難所訓練を計画している人たちの参考になりそうです。

女性の視点で考えると、どんなことが向上するかを具体的に説明しており、避難所運営の重要な視点を提起した貴重な報告です。避難所運営に女性が参画すること、ジェンダーの視点が必要であることを強調しており、避難所設営訓練で取り入れたいヒントが得られます。

イタリアを参考にした避難所の設営を模索

〈第二部〉は、3月に実施したイタリア式避難所システムをもとにした実働訓練の実施報告です。最初にケーブルテレビニュースの動画が流され、どんな実働訓練であったかを知ることができます。

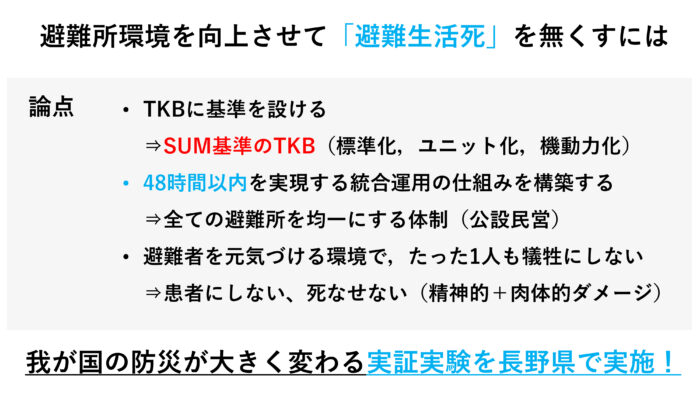

その後、これからの避難所設営運営について一般社団法人避難所・避難生活学会の水谷嘉浩さんが報告します。水谷さんは、日本の制度は「市町村防災」になっていて、被災自治体職員が避難者支援をする仕組みになっていることを指摘します。職員は定期的な異動があるので、市町村に専門知識が蓄積できないことなどの限界もあるとも言います。この日本の実態を乗り越えて被災者に寄り添う支援をする参考になるのがイタリアでの対応です。水谷さんはイタリアでの避難所運営の様子を、写真をまじえながら紹介しています。日本で被災のたびに問題になっている「災害関連死」については、本質的には「避難生活死」だと主張します。

必要なことは、標準化されたSUM基準のTKB(トイレ・キッチン・ベッド)が周囲から被災地に48時間以内に入るシステムです。イタリアでの被災者支援の紹介は、今後の日本の支援活動がどう変わっていく必要があるかを学べる内容となっています。実動訓練によって、その実証実験を長野県で実施しているわけです。

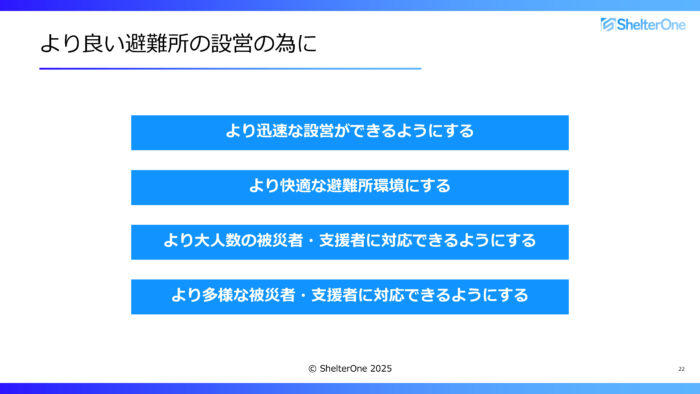

避難所設営のノウハウも実働訓練によって蓄積

実証実験の会場設営を担った㈱シェルターワンの児島功さんは、資機材関係の計画から調達、設置よび撤収までの一連の流れを詳しく紹介します。資機材の詳細、避難所レイアウト、インフラ設備の工夫、プライバシーを配慮した配置などが説明され、避難所が様々な配慮をしながらどのように設置されたかがわかる内容になっています。使用したシェルターの特徴も説明されており、実働訓練に参加しなかった人にも、避難所がどのように設置されたか理解できる内容です。

資機材は40㎞離れた伊那市の備蓄基地から被災想定した諏訪市まで搬送されました。発災時間から12時間以内の設置完了が目標でした。その様子が詳細な写真によって紹介されます。被災地の外からパッケージ化された資機材を搬送して避難所を設営する場合のプロセスを理解できる報告内容です。シェルター内には段ボールベッドと寝具が用意されました。それぞれの作業に要した時間も明確に報告され、今後の避難所設営の参考になりそうです。

避難所の設営に関わる課題を掘り起こす実証実験ですので、今後各地で同様の取り組みをする際に参考にすることができ、フォーラムで公開した意味を持ちます。冬場の凍結防止、負荷を分散する電源の配線、シェルターの換気、テントの隙間風対策など、実施して見てわかった課題が説明されています。この情報共有は、今後の対策につながるもので、避難所設営に関わる活動をする人たちは必見です。

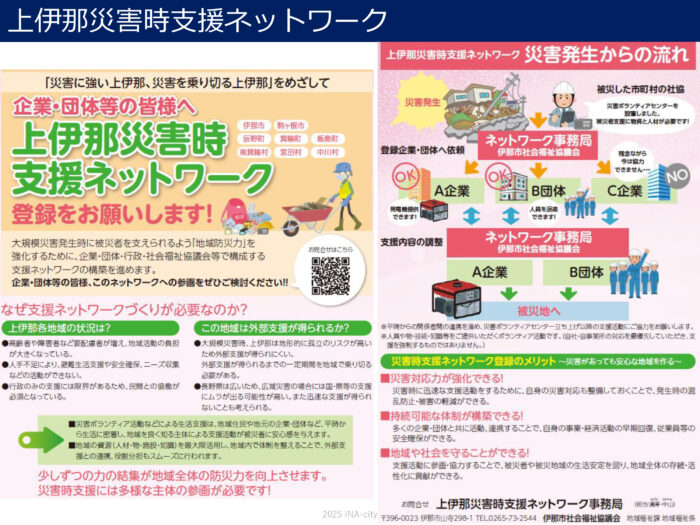

上伊那での災害時支援ネットワーク

広域支援の位置づけから今回は資機材の調達を伊那市の備蓄基地から現地に移動する形で実施されました。伊那市の小松剛さんは地域の力を活かした被災者支援について報告しました。被災者支援の核となる組織・地盤を作っておくことで、国・県・民間等の外部支援が入りやすくなると、対策に取り組んで感じていることを話しています。上伊那災害時支援ネットワークの仕組みについての詳しい説明がされているので、上伊那地域での最新の動きを知ることができます。

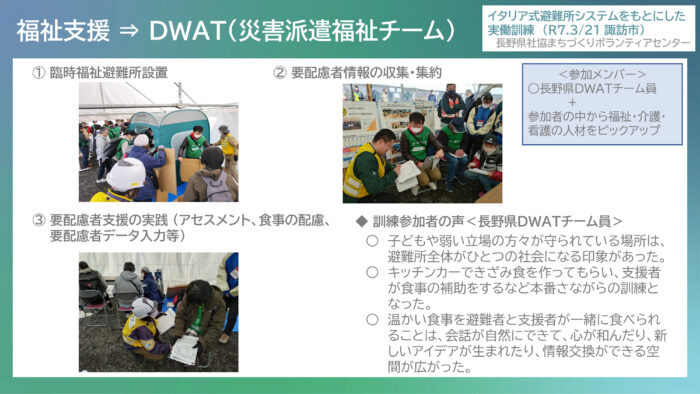

避難所に設置されたボラセンとDWATの活動

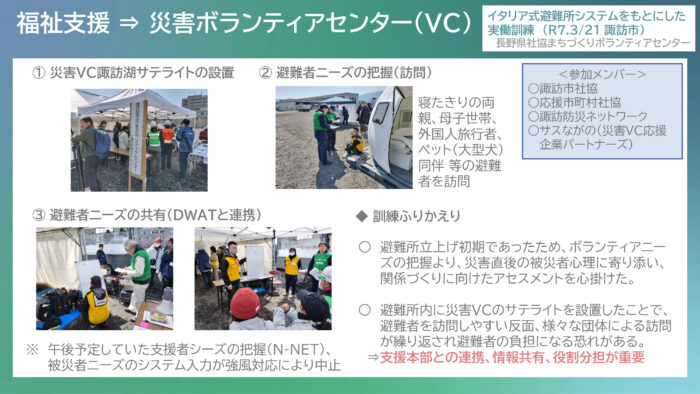

福祉支援については、長野県社会福祉協議会の山崎博之さんが報告しています。

今回の訓練では、避難所の本部内に災害ボランティアセンター「諏訪湖サテライト」を設置しました。避難所内にボラセンを設置するという試みは実際の被災現場では例がなく、実証訓練では避難者の声を受けとめニーズを把握するという取り組みを実施しています。そのなかで見えてきた課題が報告されています。

また災害派遣福祉チーム(DWAT)の活動訓練も併せて実施しており、福祉の専門チームが臨時福祉避難所の設置や要配慮者の情報収集と支援の活動を実施しています。その中で見えてきたことの報告がされています。食事支援で「刻み食」の提供をするなどの実践をしており、DWATの活動を理解する上で視聴して欲しい報告内容になっています。

実働訓練の全貌とアンケートの結果を説明

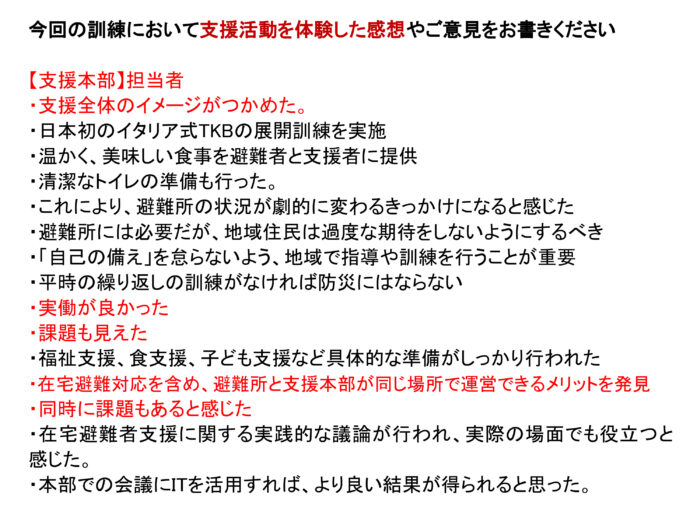

本部運営について、N-NETの中谷隆秀さんが報告しました。実働訓練の全貌を説明した上で、支援調整本部の活動、支援調整の場である「諏訪湖会議」の開催などについて報告しています。どのようなねらいで、どのように訓練が進められたかがわかる報告内容になっています。

実動訓練は課題を明らかにすることにねらいがありました。多くの参加者から感想のアンケートが寄せられており、次のステップにつながります。「人材育成がカギ」「支援全体のイメージがつかめた」など数多くの声を中谷さんは紹介します。主催者であるN-NETとしての振り返りも報告されています。

これらは実働訓練から得られた「成果」と言えるものです。訓練はそれ自体が目的ではなく、課題を浮き彫りすることを意図していました。今回のフォーラムは、その「成果」をYouTubeによって発信することで広く共有するものとなっています。

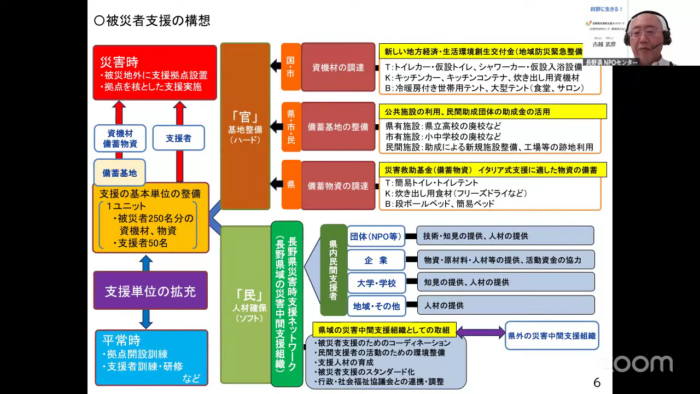

民間のエキスパートによる被災者支援の実現をめざす

〈第三部〉は今年度の活動の構想についての説明でした。N-NET事務局の古越武彦さんが最初にN-NETの構成団体と主な活動を説明し、そのあと災害時における被災者支援のための協働「被災者支援コレクティブインパクト」をめざすとの思いを話します。

【コレクティブインパクト】 経験や立場、情報源の異なるものが、「共通の目的」に向けて、能力や労力、資源などを出し合い、対等な立場で協力して取り組み社会全体を変えていくこと。

古越さんは、「適時適切な支援とつながることで命が守られ、人としての尊厳や地域の誇りを失うことがなく、生きる希望を持ち続け、早期に生活再建が果たせる地域になっていること」が大切だと考えています。それを実現する体制を、被災者支援の構想として図解で説明しました。

今後は、民間のエキスパートによる被災者支援の実現をめざし、民間支援者の人材育成を図るとともに、実働訓練を契機として「被災者支援の標準(スタンダード)化」を実現するという構想を説明でした。

12月中旬に再び実働訓練を、被災地に近い「安全な区域」に拠点を設置する方式で実施する計画です。3月の訓練と比較検証を行なうのがねらいです。

フォーラムは、これらの計画に共感して参画する人の輪が広がることの願いを込めてまとめられました。

公開されているYouTube映像の最後で、視聴した感想のアンケートがお願いされています。これに応じた人には、登壇者の説明資料が提供されます。

映像は長野県NPOセンターのホームページからもアクセスできます↓

第7回災害時の連携を考える長野フォーラム 「参加と協働でつくりだす“命をまもる48時間”」アーカイブのお知らせ | 認定特定非営利活動法人 長野県NPOセンター

取材・執筆 ソーシャルライター 太田秋夫(防災士)

「長野フォーラム」関連記事(第6回フォーム)

長野で災害時の連携を考えるフォーラム―能登半島地震災害への支援の輪広がる | ナガクル

美味しく温かい食事を提供する支援の輪/長野フォーラム二日目 | ナガクル