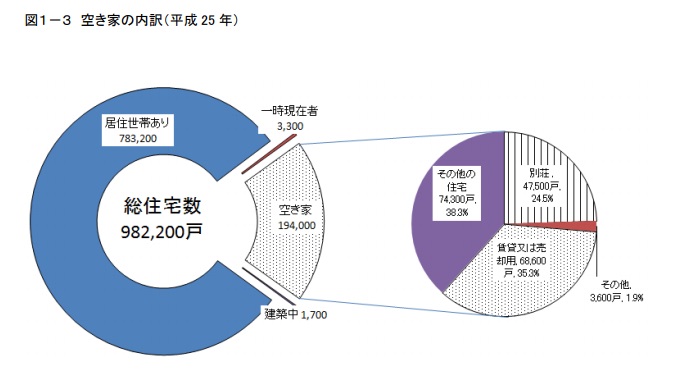

別荘や貸家などを除くと、7万7400戸、全体の14.7%に及ぶ

長野県では今、空き家が大きな地域課題となっている。都会からの移住を推進するも、空き家の増加になかなか追いつかない。

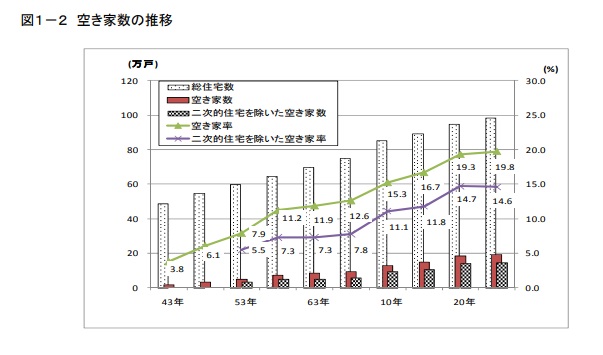

総務省統計局の昭和38年から5年ごとに行われている、平成25年住宅土地統計調査(長野県分)では、住宅数98万2400のうち、空き家は19万9000世帯、そのうち、別荘や貸家などを除くと、7万7400戸、全体の14.7%に及ぶ。

子どもの都会への流出で、親の世代が取り残され高齢化

その後、数年で、7軒に1軒が空き家という可能性が高い。昭和38年から半世紀を経て、世帯数が2倍以上に増加。一方で、空き家は10倍となっている。別荘の多い長野県では、バブル期に建てられ都会の居住者によって買い求められた別荘が空き家となって、買い手がつかず、点在する地域も少なくない。

高度経済成長とともに、長野市や松本市などの都市周辺での団地造成と、住宅建設が相次いだ。しかし一方で、少子化が加速し、東京などの都市への進学率が上昇し、若者が都会へ流出した。

中山間地では、放置される空き家や、荒れ地が深刻化

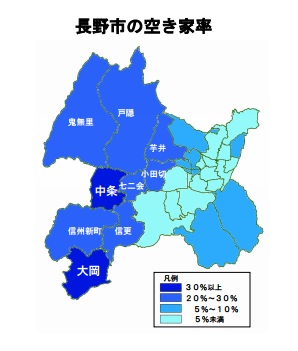

特に中山間地は深刻で、長野市の28年度の調査では、中心部に比べ、中条、大岡をはじめ、鬼無里、戸隠、信州新町に続いて、比較的中心部に近い、芋井、七二会、信更、小田切などの地域も深刻な状態となっている。

年老いた夫婦だけが世帯に取り残されることとなり、やがて、亡くなったり、施設に入ると空き家となってしまう。持ち主は都会にいるため、近隣の畑や水田も含め、放置されたまま、なかなか手が入らないという実態がある。

まちづくりの活用へ国や地方自治体が補助へ

国土交通省は2018年度から、一戸建て住宅が並ぶタイプの団地にある空き家を老人ホームや保育所などに転用すれば、国と自治体が3分の2を補助する制度が発表された。

県内では、戦後造成された郊外型の団地も多く、耐震補強などのリフォームをしたうえで、NPOが地域の実情に合わせたまちづくりへの活用が期待されている。

(執筆:寺澤順子)

622

622 ナガクルは国連が提唱する

ナガクルは国連が提唱する