長野県を襲った令和元年東日本台風から1年。災害の日から今日までの、長野県の復旧復興支援活動の民間の動きを綴った。

2019年10月12日、最大級の台風19号が日本列島襲った。長野県の動脈、千曲川(信濃川)上流から、その周辺地域が次々と浸水。大量の雨に対応できず、水門を閉める指示が国から下ったため、流域市町村は、苦渋の中で、支流から千曲川に流れ込む水門を閉めざるを得なかったのだ。「痛み分け」という言葉が、住民の中に響く。それをしないと、下流の市町村や新潟県も大きなダメージを受けるからだ。

13日未明、長野市長沼地域で千曲川が決壊。早朝には、ヘリコプターで撮影する決壊現場上空の衝撃的なLIVE映像がTVに映し出された。決壊現場すぐ横の民家の2階から自衛隊のヘリによって救出される住民。佐久市では、千曲川沿の河岸沿の民家が激流で倒壊し流される様子が。そして上田市では別所線の真っ赤な橋が真っ二つに折れてしまった映像も。

長野県では、すぐに災害対策本部を設置。若手の知力と体力ある職員が多く配置され、また国や関連市町村からの災害支援経験職員の派遣も速やかに行われた。常時から立ち上げていた長野県社会福祉協議会や長野県NPOセンター、コープながのらで作る「長野県災害時ネットワーク」の幹事団体も、対策本部に13日には集結した。

そして県と全国災害ボランティア支援団体ネットワークJVOADとの協定で、民間のNGOやNPOを中心とする災害対応の専門家が県に到着し現地調査と並行して県職員と対策を練る。対策本部会議では、知事が本部長となり被災市町村長をオンラインでつなぎ、更に上記民間の組織の専門家も加わって、毎日会議を行い、状況把握とそれに対する手当てが出され、即座に対策が決断されていった。

特に、長野市長沼地区、豊野地区、松代地区の被災状況が深刻だった。長沼地区では泥流や大木を伴う漂流物が地区全体を襲い、数日後に初めて入った長沼区長の発言では「絶望」の二文字しかなかったという。全てが泥で覆われ、建物は倒壊し、道もなかった。

住民は避難所に速やかに避難し、死者は二人だった。小学校や中学校も被災し、しばらく休校となった。県外NGOやNPOが避難所の整備に一役かい、炊き出しなどの支援活動が続いた。日頃から携わっていた顔の見えるNPOの活躍もめざましかった。

県社会福祉協議会やJVOADが被災市町村の現地調査を行い、人員を配置したり、支援グループをコーディネートしたりした。また市町村社協を中心としたボランティアセンターも続々と立ち上がっていき、県内外のボランティアが詰めかけるようになった。同時に、被災地では空き地や道路がボランティアや住民が民家から搬出した災害廃棄物で埋め尽くされ、雑然としたゴミの山が続く風景となり、車のすれ違いもできないほどになった。

災害時支援ネットワークの幹事団体である長野県NPOセンターと長野県社会福祉協議会はボランティアデスクでの対応を続けた。また、同時に、独自に情報共有会議を開催。10月中は週に3回のペースで、長野市中心部のもんぜんぷら座の会議室やホールで、県内で支援に入っているNPOや県外から駆けつけたNGO、また福祉団体や行政など、様々な団体が集い、被災地の現状や支援の必要性を報告しあったり、小グループでつながりあって即座に課題を解決するなど、スピード感を持った活動がなされていった。

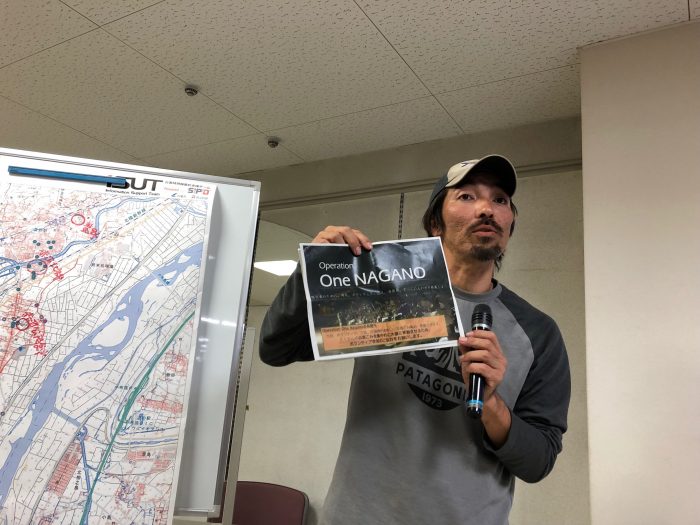

県・市社会福祉協議会、NPO、NGO、自衛隊、住民自治組織、これらの連携により、11月最初の連休には、軽トラックを伴うボランティアを上手に動かし、災害廃棄物一掃作戦に入った。これが「ONE NAGANO」オペレーションと呼ばれ、心を一つに、地域をきれいに、という災害復旧のモジュベーションにつながった。

長野県災害時支援ネットワークでは、長野市災害ボランティア委員会と協力して、炊き出しなどの支援窓口をネット上に設置。

道路や民家の片付けに向けたボランティア配置が軌道に乗り、片付けの目処が立ってきた11月後半。災害時支援ネットワークが声がけし、JAと協力し「信州農業再生復興ボランティア」を立ち上げる。りんごの産地として知られる長野市長沼地区では、広大なリンゴ園に積もった泥や漂流物の片付けが必須だった。リンゴの主力「ふじ」は晩秋の収穫を前に実のほとんどが水に浸かり全滅していた。そのまま公的な支援を待っていたのでは、リンゴの木の根に酸素が行かなくなり、腐ってしまう。木の半径1、2メートルほどの泥をとにかく掻き出す作業にボランティアが全国から集まり、みるみるうちに片付いていった。

寒さが近づき、ボランティア作業も限界となり、一部の住宅の片付けや畑の落ちたリンゴを残し冬に入った。課題は、河川敷に広がっていたリンゴ畑だった。春まで手付かずのままだったところも多い。

さて、避難所はというと、国からの物資に加え、民間のインターネットを利用した物資寄贈システムを活用。仮設住宅、公営住宅の斡旋や、民間のアパートへの入居が続き、極寒の冬を迎える寸前に避難所は閉鎖となった。

心配されたのは、自宅2階で過ごす人の把握と食料支援だった。お金はあっても、車が流されてなかったり、近くのスーパーも被災し閉鎖となっていたからだ。民間団体が行政や社協と連携し、ローラー作戦を行った。社協職員や民生児童委員のOBなどの福祉関係者が中心となり「生活支援・地域ささえあいセンター」が長野市・中野市・飯山市・佐久市に立ち上がり、仮設住宅だけでなくたの地区に広がる被災者の訪問活動を行った。またボランティアグループが寒さの中でも、炊き出しをしたり、居場所を作ったり小さな努力を積み重ねていた。

更に、地域の自治会である住民自治協議会の役員らが、11月から地域で情報共有会議を開いた。また、床下の清掃方法や、公費解体などの勉強会を開くなどした。実はこの冬から春にかけて、長野市長沼の被災地を例にとると、閑散として、人がまばらな時期が続いた。なぜなら、ほとんどが自宅に住めないため、地区外のアパートや親戚にいってしまったためだ。全壊で住めないと判断された住宅は公費解体を待つのみとなった。地域で考えることや決めることが山積し、被災者でもある地区の役員の方達の心労ははかりしれない。

冬から春にかけ、決壊現場周辺の強固な堤防工事が進み、堤防内の河川敷の整地作業もできてきた。寒さの中で、ダンプカーが行き交い、堤防の工事が進めば進むほど、住民の心に小さな安心という明かりが点っていった。

3月、県と災害時支援ネットワークとの間で災害支援をする団体を支援するONE NAGANO基金を創設した。既存のNPOやボランティアグループだけでなく、いくつかのグループの複合体や、被災者自身が立ち上げた復興のための団体など、50近い団体の応募があった。最終的に第一次助成団体は32団体に決定し、様々な活動をし復興に向け努力を続けているのだ。

しかし、試練は続く。残念なことに、3月からコロナウイルス感染が広がったことで、この災害復興活動にブレーキがかかってしまったのだ。災害から半年、今後どう生活したらいいのか、ご近所とも離れ孤独を感じる被災者も。また強い雨が降るだけであの日を思い出してしまう。漠然としたこの先の生活への不安。一番の対策は、人と話すことだ。その交流の場自体が、コロナ対策で自粛せざるを得なくなってしまったのだ。せっかく復活した学校も再び閉鎖となり、先が見えなくなる。公費解体などの工事も遅れ気味となっていった。

少しずつ、コロナへの様々な対策が整ってきた。そして7月ごろから、公費解体が急速に進み始めた。被災地のあちこちで、解体作業が行われ、改築をする家からは大工さんたちが釘を打つ音が響いてきた。しかし、解体された家屋は更地になり、また断念したリンゴ畑は荒れたままとなっているところも目立つ。リンゴの産地、古くからの立派な蔵や土塀が続き、千曲川沿いの豊かな地域の様相は一変してしまった。

9月にはONE NAGANO基金の第二次の募集があり、20団体あまりの応募があった。ネットワークでは長野市、佐久市、飯山市などで災害を振り返るイベントも企画し、昨年の経験をどう捉え、日常生活に生かしていくかを、長野県民は自分ごととして考え始めている。

SDGsで地球温暖化が大きな課題となり、全世界で災害が起きている。日本でも毎年のように深刻な災害に襲われるようになった。もう、一歩も後戻りは出来ない。今自分たちにできることは何か。災害によって強固になったネットワークを大事にして、できることを、待ったなしで実現していくこと。それが我々人間にが生き抜くために与えられた使命なのかもしれない。

995

995