長野市が制定を準備している「子どもの権利条例」は市民のパブリックコメントを経て、いよいよ9月議会に提案される見通しです。市民の声がどの程度「条例」(案)に反映されたのか、ワークショップなどに参加して論議を重ねてきた人たちは「条例」(案)をどう受け止めているのか…。4回目の市民ワークショップが2025年8月10日(日)に開かれたので、会場を訪れてみました。

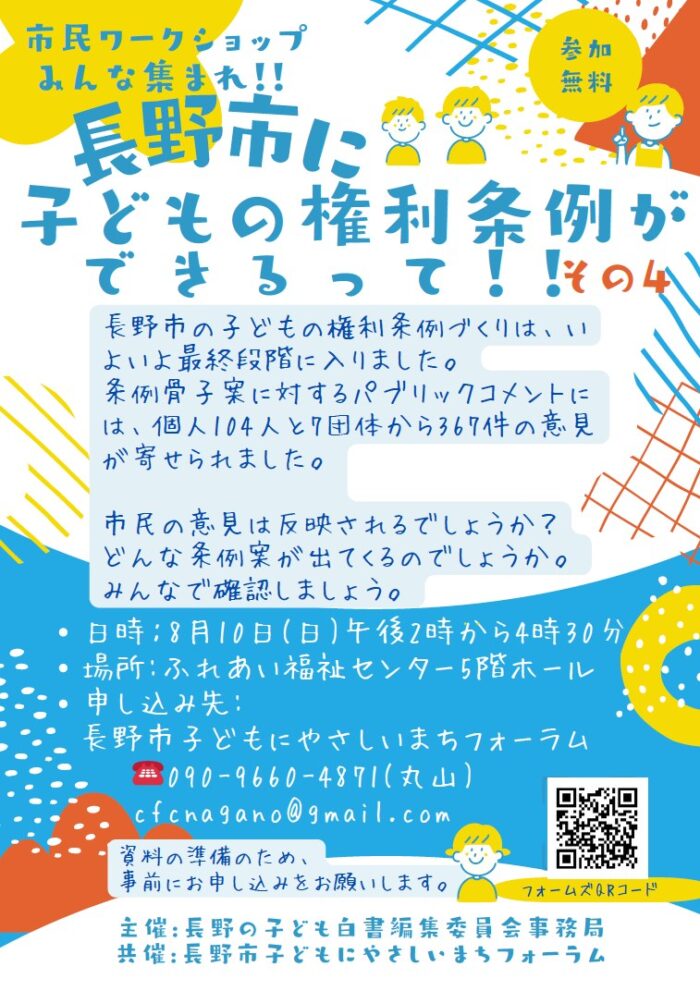

今回のワークショップも長野のこども白書編集委員会事務局が主催し、長野市子どもにやさしいフォーラムが共催する形で実施されました。

会場のふれあい福祉センター5階ホールは「ロ」の字型に机が並べられ、全員の顔がお互いに見えるスタイルです。参加者数は20数名で、これまでのワークショップほどではありませんでしたが、パブリックコメントを受けて「条例」(案)ができあがり、いよいよ議会に上程される段階とあって、緊張気味の参加者もあり、また今後への期待と不安が入り乱れています。

「条例」(案)の内容を確認し、それについての感想と意見を出し合って今後において何ができるかを考えるのが今回の趣旨でした。

最初に、これまでの経緯が報告されました。報告したのは、長野市子どもにやさしいフォーラム代表の丸山香里さんです。同会は2017年に設立され、「オンブズパーソン」の制度を「条例」に入れることを市と市議会に求めて署名活動に取り組むなどの活動をしてきました。

丸山さんの「経過報告」を確認してみましょう。それは「条例」制定に向けた市民活動の「足跡」です。長野市が「条例」を制定することに対し、市民が積極的に関わってきたことの証左です。

以下、丸山さんの報告

1. 「条例」(案)確定までの道のり(ワークショップの実施)

長野市では、長らく「子どもの権利条例」の必要性について消極的な姿勢をとってきたが、青木島遊園地廃止の問題発生後に策定された「のびのびビジョン」において、「子どもの権利条例」を検討・制定する旨が宣言され、「条例」作りが動き出した。しかし、そのプロセスは市民にほとんど情報公開されず、議会での勉強会も非公開で行なわれるなど、市民が実態を把握できない状況が続いた。

このような状況を受け、市民が「条例」検討プロセスに参加し、情報を共有する場としてワークショップが立ち上がる。

☆第1回ワークショップ(2025年2月2日)

長野市の担当部署職員2名の出席を得て「条例」検討状況の説明を受ける。また、松本市の権利擁護委員・北川和彦さんから松本市における権利擁護制度に関する話を聞く。

その後、3月定例会で「子どもオンブズパーソンを条例に位置付け設置する」との市長答弁がある。ワークショップの活動が、そのきっかけの一つになったと考えられる。

☆第2回ワークショップ(3月30日)

子どもオンブズパーソンの実効性について懸念が示される。市が提示した相関図のイメージでは、「あのえっと」が相談機関の一つとして位置づけられており、参加者から「独立性の確保が課題だ」とされる。

その他、子どもの遊び場、放課後の過ごし方、包括的性教育など、市民活動を通じて明らかになった子どもたちをめぐる課題が共有され、「条例」への反映が期待された。

☆第3回ワークショップ(4月29日)

「条例」骨子案の公表とパブリックコメントの実施(5月13日~6月12日)が明らかにされことを受け、パブリックコメントに向けた学習の機会として開催する。

しかし、「条例」の骨子案の公表がパブリックコメント開始日と同日であったため、市民に検討する時間が十分に与えられない状況に疑問が呈された。

このときのワークショップでは、子どもオンブズパーソン、子どもの意見表明権、包括的性教育、自然や遊びを守るまちづくり、支援が必要な子どもへの「条例」活用など、様々なテーマでグループに分かれて話し合い、パブリックコメントへ意見を提出することを確認し合う。

2. パブリックコメントの結果と市の対応

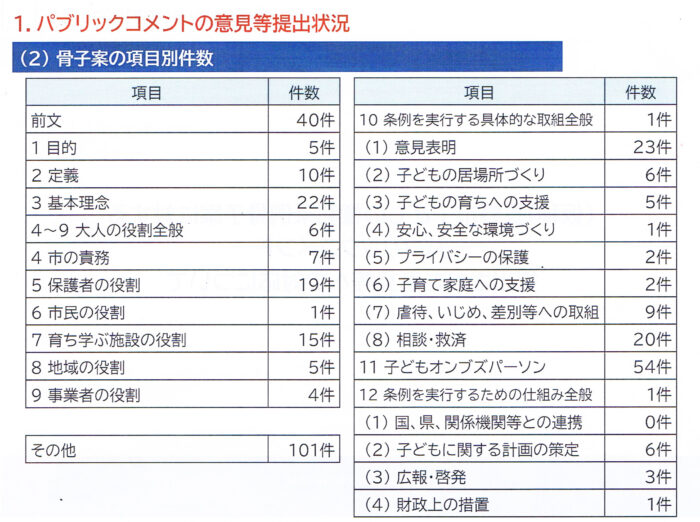

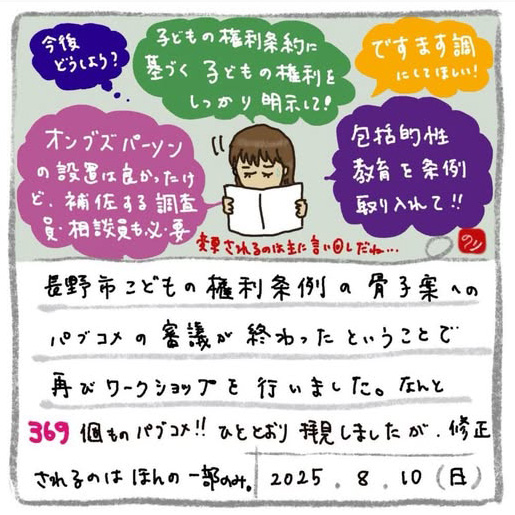

パブリックコメントには、個人104名・7団体から合計369件の意見が寄せられた。これは異例の多さだ。18歳未満からの意見も含まれており、意見の内容も多岐に渡っている。

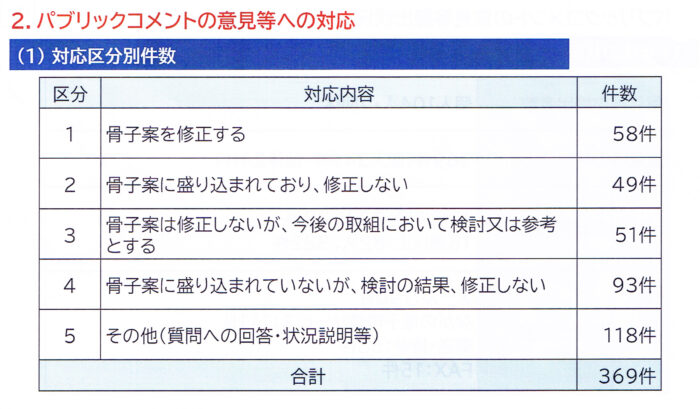

長野市の対応としては、寄せられた意見のうち58件が「条例」骨子案に盛り込まれた。49件は盛り込まれているとして修正しない、51件は今後の取り組みで検討・参考とする、93件は盛り込まれていないが検討の結果修正しないとされた。その他、質問への回答や状況説明等が118件あった。

3. 議会での審議における問題点

「条例」の内容検討は市議会福祉環境委員会で話し合いが行なわれているが、市民が傍聴しようとしたところ、突然「秘密会」に変更されるという事態が起きた。その理由は、パブリックコメントのなかに個人情報が特定されるものがあるためとされた。

この「秘密会」への移行は、市民に直接関わる重要な議論が、市民や報道関係者から遮断されることを意味し、パブリックコメントのプロセスにおける透明性の欠如として大きな問題がある。長野市やさしいまちフォーラムは議会に対し公開質問状を提出し、個人情報保護と議論の公開を両立させる方法の検討を求めた。また情報公開請求を行なった。その結果、市民の意見に関する資料は全部黒塗りされた状態で開示されるなど、情報公開のあり方に課題が残る状態だった。

その後、野々村博美議員らの尽力により、次の委員会からは公開されることになった。この一連の出来事は、市民の意見をどのように政策に反映させるかという点で、非常に残念な実態である。

4. 弁護士会および市民からの提言と市の対応

長野県弁護士会は5月18日にシンポジウムを開催し、現状の「あのえっと」の制度では独立性が担保できないため、窓口として相談を受け付けるのはいいが独立性を確保した形への改変が必要であることをを明らかにした。またその実施を求める意見書を市長と議会に提出した。市民グループとしても、署名とともに独立性が担保された相談員が最初から子どもの話を聞けるようにすることなどを求める要望書を提出した。

しかし、これらの提言は、議員に共有されないまま検討が進められた。野々村議員の指摘によって終盤で議員に配布されたが、市の対応は専門家の提言や市民の声を無視するものであって、残念な対応であった。

5. 「条例」(案)の決定と今後の課題

これらの困難なプロセスを経て、最終的な「条例」(案)が完成し、9月議会に上程される運びとなった。「条例」(案)ができたから終わりではなく、子どもの権利を守るためには、今後も市民が関わり、実効プロセスを見守っていくことが重要である。

議会のインターネット中継(YouTube)で委員会での議論の様子を確認することができる。特に8月5日の委員会での質疑応答からは、長野市の回答が不明瞭であることや、議論で隠している側面が垣間見えることがわかる。市民一人ひとりが関心を持ち、議論のプロセスを注視していくことが、子どもの権利保障につながると考えられる。

※以上、ここまでが丸山さんの報告内容。

市民からは、「子どもの権利条例は作らないとしていた姿勢が一転して制定する動きになったことについて、その意図を推し量ることができない」との声が、当初から出ていました。その後のプロセスをみても、パブリックコメントの実施直前まで骨子案を明らかにせず、また市民の権利として位置付けられている議会の傍聴を「秘密会」にして拒絶する事態が起きるなど紆余曲折を経た半年間でした。

それでもパブリックコメントとしては類のない数の意見が寄せられたのは、「条例」制定についての市民の関心が高いことを示すものでした。

残された課題はこのあとの事務局からの報告と発言で明らかにしますが、市民の声が受け入れらなかった側面があるものの、58件の声が盛り込まれたことは市民がパブリックコメントで意見を届けた成果と言えそうです。

それでは市民から寄せられたパブリックコメントに対する長野市の見解と参加者の意見を見ていくことにしましょう。

長野市が示した「子どもの権利条例」骨子に対するパブリックコメントの内容と、それに対する市の対応、公表された「条例」(案)について事務局の小林啓子さんが報告しました。その後、会場からも感想の発言がありました。以下にポイントを紹介します。

1. パブリックコメントに対する市の対応への疑問

【「子どものため」という理念への疑問】

多くのパブリックコメントで、「本当に子どものためなのか」という素朴な疑問が寄せられていました。子どもたちに親しみやすくするため「条例」の文体を「~するものとする」という表現ではなく、「です・ます調」にして欲しいという要望が多数出ていましたが、それは採用されませんでした。理由は「条例」などの文章を作成するときの「庁舎内のルールだから」というものでした。「子どものための条例なのに、大人の都合で子どものための形式にできないのか」との指摘がされました。

【オリンピック関連条文の残存】

パブリックコメントで不要との意見が出でいたオリンピック関連の条文は残されました。市が説明したその理由について、「言い訳がましい」「子どもっぽい」との指摘がされました。(長野市が冬季オリンピック・パラリンピック開催都市であることを前文で唱っている)

【「失敗してもいい」という権利の軽視】

子どもの権利条約の「失敗しても許され、何度でもやり直すことができる権利」を「条例」に文面として盛り込むべきだという意見があったにも関わらず、市の回答は「様々な体験に含まれている」との理由で受け入れられませんでした。それが「条例」に明確に書き込まれていれば、子どもたちは「今度の権利条例はいいな、間違ってもいいんだ」と思ってもらえるとの指摘がありました。(松本市の「条例」は書いてある)

【「意見表明権」に関する懸念】

当初、子どもの意見表明権について「強要されず、表明したことによる利益を受けないものとする」という意見表明をためらわせるようなニュアンスの「条文」でした。パブリックコメントの意見により、これは「子どもは社会の一員として自分の意見を表明することができ、それが尊重される」という形に修正されました。このことに安堵したとの声がありました。

しかし、修正に至るまでの審議が公開されなかった経緯、当初の姿勢に対する疑問が呈されました(最終的には委員会でのやりとりは公開されるようになった)。

2. 「条例」(案)の具体的な内容と課題

【「オンブズパーソン」の設置と機能】

他の自治体の「条例」に含まれている「オンブズパーソンを補佐する調査相談員を置く」という条文が長野市の「条例」(案)にないことが問題視されました。市の見解は「細かいことは書く必要がない」とのことだったと報告がありました。

調査相談員がいない場合、弁護士などのオンブズパーソンが、子どもからの相談を受けて個々のケースをすべて調査に行くことは不可能との指摘がありました。長野市は、長野県の制度に近い状態(相談を受けてからしか動けず、年間の対応件数が少ない)を想定しているのではないか、いう懸念が示されました。

子どもは「権利侵害を受けた」と最初から申し立てをするわけではないので、「悲しいことがある」「嬉しいことがある」といった言葉にならない思いを受け止め、子どもの願いを汲み取って権利を守るためには、子どもの話を聞いたり、一緒に過ごしたりする「独立した立場の調査相談員」が必要であることが強調されました。これは弁護士会主催のシンポジウムでも指摘され、意見書としても提出されていたことです。

他の自治体では「条例」に相談員制度を入れています。パブリックコメントでも多くの人が指摘しており、また議会の本会議でも「必要だ」という答弁がされています。委員会のなかでも「調査委員は必要だと思っている」と説明し、委員からも異論が出ていませんでした。にも関わらず、「条文」(案)に盛り込まれていないことに対し、「悪意を感じる」という意見もありました。市は「制度設計はこれから行なう」との説明ですが、独立性のない立場の者が子どもの声を聞いて恣意的に運用されることを懸念する声がありました。ここだけは何とかしなければいけないとの意見でした。

【「教育委員会」とのつながりおける懸念】

「あのえっと」(子どもに関する長野市の相談窓口)に寄せられる相談の多くが学校トラブル(不登校、教師との問題など)ですが、「あのえっと」が教育委員会のフロアにあり、教育委員会が学校と連絡を取ることで、相談者の秘密が担保されなかった事例が具体的に報告されました。ちょっと相談しただけなのに本人の意向とは関係ない動きになったのです。「教育委員会が関与することで、子どもの権利が守られないのではないか」という強い懸念が示されました。

子どもの権利を守るためには、教育委員会関係者を外し、独立した立場で相談を受け付ける体制が必要であると主張でした。松本市の権利擁護委員の話では、相談の多くは教師とのトラブルなど学校関係が多いとのことです。

【「豊かな自然」の定義と遊び場の確保】

「条例」(案)の序文に「長野市は豊かな自然が広がり…」との表現があり、これに対し青木島地区の住民から「セミの鳴き声も聞こえず、オニヤンマも飛ばず、川で遊んだこともない環境のどこに豊かな自然があるのか」という疑問が呈されました。遊び場を作る気があるのかはっきりさせて欲しいとの強い希望が出されました。それは地域に遊び場を作ることについて、市の具体的な計画が示されていないことへの不満でした。

青木島遊園地の存続問題に触れた意見も出ました。「子どもの権利条例」が施行されていれば違う形になったのではないかという意見とともに、「条例」が過去の被害に遡って是正されることを期待する声もありました。青木島には「遊び場がない」との発言でした。

子どもが安心して遊べる場所がない現状のなかで、地域に良好な環境づくりを求めるのは地域に負担を押し付けことではないのか、という意見もありました。

【放課後施設の現状と市の責任】

放課後施設が多くの子どもを抱え、外で遊ぶこともできず、施設内で過ごすしかない現状が指摘されました。放課後の過ごし方について、市が公的な場所として責任を持って取り組むべきであるという意見が出ました。

【公園緑地課のあり方と運用について】

青木島遊園地閉鎖で焦点を浴びたのは公園緑地課でしたが、同課は子どもの権利を守るという大きな目的の中で位置づけられてはおらず、土地管理の担当部署としてとして運用されていることが指摘されました。「子どもの権利条例」がすべての行政施策の面で生きるようにする必要性が強調されました。

【包括的性教育について】

包括的性教育の重要性が認識され、パブリックコメントで要望が高かったにも関わらず、具体的に位置づけがされませんでした。「全体の情報の中に生かされているため特段具体的に書く必要はない」との回答で、子どもの権利を真に考えているのか疑問との指摘が出されました。

包括的性教育については過去には反対意見もありましたが、現在は反対意見がなく、今後推進される可能性があるので、「条例」に盛り込まれなかったとしても、今後に生かしていこうとの意見でした。

【「条約」の周知と理解促進の必要性】

子ども自身や親が、子どもの権利(意見表明権、遊ぶ権利、休む権利など)について十分に理解していない現状があるので、「条例」の周知だけでなく、人権教育、特に「自分には人権がある」ということを伝える教育が不可欠との指摘が出されました。大人が「子どもを対等な人格」として尊重する意識を持つための教育も必要ということでした。

主催者の報告と参加者からの発言によって、パブリックコメントが「条例」(案)に反映された面があるとともに、まだまだ多くの課題があることが鮮明にされました。「条例」(案)には懸念や疑問が依然としてあるというのが、この日の参加者の受けとめのようです。特に、オンブズパーソン制度の実効性、遊び場の確保といった具体的な課題については、さらなる議論と改善が求められています。

この点について、「条例」制定後は、「子どもの最善の利益を考えていますか」「子どもの声は聴きましたか」と問いながら、子どもの権利が真に保障されるよう行政に働きかけ、実効性のある制度設計と運用にさせていきたいという気持ちが参加者のなかに高まったようです。

ワークショップはさらに4つのグループに分かれて、「これから何ができるか」をテーマに意見交換しました。この話し合いのなかでも、さまざまな課題が浮き彫りになりました。大人の権利学習の必要性、教育現場での教員の役割、地域との連携強化、そして子どもの意見表明の場の確保などが重要な論点として挙げられています。その内容をみていきましょう。

1. 大人の「権利学習」の必要性

【親・地域の大人の学習】

子どもの権利を保障するためには、まず親や地域の大人自身が「権利」について学ぶ必要がある。大人自身が「権利」を理解し、子どもたちの手本となることが重要だ。

【教員の専門性向上】

学校現場で子どもたちの声を聞き、問題を解決する役割が教員に求められる。その専門性を高めるための研修や教育の保障が必要と言える。

【子どもを含む市民全体の理解促進】

「条例」の内容が子どもに理解できる言葉で書かれているかを指摘する声が多数出されていたが、「です・ます」調でとの意見は採用されず、行政用語の文面のままになった。子どもを含め、市民が「権利」について正しく理解し、子どもたちが声を上げられるようにするための啓発活動が重要だ。

2. 子どもの意見表明と権利保障の強化

【子どもの声の吸い上げ】

子どもの意見や声を吸い上げた教員が不当に評価を下げるようなことがないよう、むしろ評価されるべきだ。

【意見表明支援事業の活用】

社会福祉士会が行なっている子どもの意見表明支援事業などの活用も。

【「条例」への反映】

「条例」制定後も、子どもの意見を反映させる仕組みや子どもが安心して相談できる第三者機関(オンブズパーソンなど)の機能強化が求められる。

【子どもの居場所の確保】

児童センターや放課後子どもプラザにおける十分なスペースや静かな環境の確保が喫緊の課題。定員をはるかにオーバーしていているのが現状だ。基準緩和による過密な状況を改善し、子どもの居場所としての機能を再検討する必要がある。

3. 地域との連携と「条例」の実効性

【地域団体との連携強化】

「条例」(案)で「地域団体等」の役割が掲げられているが、個人との連携も視野に入れ、地域全体で子どもを支える体制の強化が必要だ。

【「条例」の実効性確保】

「条例」が制定された後も、その内容が実質的に実行されるよう、市民による継続的なチェックや行政との対話が不可欠である。

【課題の明確化と継続的な働きかけ】

9月の「条例」議決・制定に向けて、継続的に何らかの働きかけをすることも必要。

4. 今後の展望と大人の役割

【対立ではなく協働】

「条例」制定後も、行政や学校、市民が対立するのではなく、子どもにとって最善のことを考えるための関係性を築き、協働していくことが重要である。

【市民一人ひとりの実践】

「条例」を活用するためには、大人が学び、子どもたちの声に耳を傾け、共感する姿勢を持つことが不可欠で、市民一人ひとりの実践が求められている。

【学び合い、考え合う場の継続】

今後も、子どもの権利について学び合い、考え合う場を継続的に設けていく。

(取材を通して感じたこと)

長野市の「子どもの権利条例」制定をめぐって半年余という短期間に4回に渡って開催された市民のワークショップ。その取材を通じて感じたのは、子どもたちに寄り添い、子どもたちが健やかに生きられる社会の実現を願って考え行動する市民の真剣な姿でした。参加者の発言から、子どもたちが置かれている厳しい現実も浮き彫りにされていました。どんな「条例」を制定して欲しいか声をあげるだけでなく、親として大人としてのあるべき姿にも言及していたのが印象的です。

9月議会でいよいよ制定される見通しです。「条例」を絵に描いた餅にしないためには、市民のなかに「権利」の意識が定着し、子どもたちに寄り添う社会の機運が高まっていくことが不可欠と言えます。ワークショップに参加し、パブリックコメントを寄せた多くの市民がその先導者になって、子どもたちにとって暮らしやすい長野市に生まれ変わっていくことが望まれます。

長野市子どもにやさしいフォーラムでは、相談の窓口となる相談員の位置づけを求めた請願を9月議会に提出することを検討しているようです。「条例」制定をめぐる市民の動きはまだまだ続いていきます。

「長野のこども白書」が惜しまれつつ終刊に

会場では「長野の子ども白書」が販売されていました。「白書」は2012年から毎年発刊され、2025年版で14回を重ねました。しかし諸事情から今号をもって終刊となります。

毎年、さまざまなテーマで子どもたちをめぐる実態が多数の執筆者によって明らかにされてきました。2025年版でも各分野の人たち59名が寄稿しています。最終号であることから、過去の各号のタイトル・執筆者一覧も掲載されました。末尾には「児童の権利に関する条約」を載せています。

4回に渡るワークショップは「白書」の編集委員会事務局が主催して広く参加を呼びかけました。それは子どもたちの実態を長年に渡って「告発」してきた活動から生まれた必然だったと言えます。

「白書」は姿を消してしまいますが、「子どもの権利条例」の活用を通じて、今後は子どもたちに生きるしあわせを提供していくことになります。

取材・執筆 ソーシャルライター 太田秋夫

長野市が検討している「子ども条例」に、「オンブズパーソン」が盛り込まれるか | ナガクル

長野市の「子どもの権利条例」の行方は? オンブズパーソンの重要性を語り合う(続報) | ナガクル

「子どもの権利」って何? 「条例」制定に向けて長野市民が願いを語り合う(第3報) | ナガクル

【第4報】子どもの権利条例、長野県弁護士会のシンポで前進。長野市のパブコメスタート! | ナガクル

270

270