皆さんは「性教育」の授業を学校で受けた記憶があるでしょうか。日頃の報道では、性暴力や性被害のニュースを耳にすることは多いですが、「性教育」に関する番組は少ないのではないでしょうか。

性教育の国際的な基準に基づく「包括的性教育」に取り組む「みすずレディースクリニック」の林智子事務長と、「ごちゃまぜ育児サロン のいね」代表の東條美帆さんほかに現場の声を聞きました。

【インタビュー1】自分の体や性と向き合うことで、適切な行動を促すことができる

林さんは、「女性は生涯を通して女性特有の体の変化を学ぶ必要がある」と考え、「包括的性教育を学び自分の体や性と向き合うことで、個人の内面からの成長や相手の尊重、社会の中での適切な行動を促すことができる」と話します。

企業で働く女性への研修で、「生物的な出産年齢は17歳から25歳である一方、社会的な出産年齢は22歳から35歳とズレがある」と話したところ、「自身のキャリアと家庭を考えるうえで、知れてよかった」との反応。まず「生物学的な適齢期と社会的な適齢期の違いを理解することは、自身のキャリアと家庭生活のバランス、ライフプランを考えるうえで大事な視点になる」と話します。

女子学生に対して「受験のための生理のコントロール」という説明会では、当事者にとって身体への負担が少ない方法を伝えています。受験のために生理をずらすという応急処置もありますが、実は、普段から生活に支障をきたすほど重い生理をコントロールする方が、身体への負担が少なく、安定して管理しやすいと伝えているそうです。

1999年に低用量ピルの使用が認可され、生理が重い場合の保険診療が可能になりました。さらに2020年度の医療費改定で、生理痛や過多月経など月経関連の症状をより手厚く治療できる「婦人科特定疾患」が対象になっています。この治療によって、痛み止めを使わずに生理期間を過ごせる人も出てきました。こうした知識を身につけることで、受験生は自分の健康を理解し、事前準備から本番までベストなコンディションで臨めるようになると、林さんは言います。

長野市犀南保健センターでの健康指導では、「更年期の女性の健康管理」をテーマに話しました。子宮がんは、子宮の入口にできる「子宮頸がん」と、子宮の奥(赤ちゃんを育てる子宮体部の内側)にできる「子宮体がん」の2種類があり、発症する年齢も原因も異なります。「若いうちは子宮頸がんを心配しますが、閉経したら子宮体がんを心配してください」との講義に、「知らないことだったので知れてよかった」「年齢によって心配事も変わるんだ」などの感想が寄せられたそうです。

*以下、ナガクル記事に、「長野こども白書」が主催し、みすずレディースクリニックで助産師を務める川内野さんが話した内容を掲載しています。

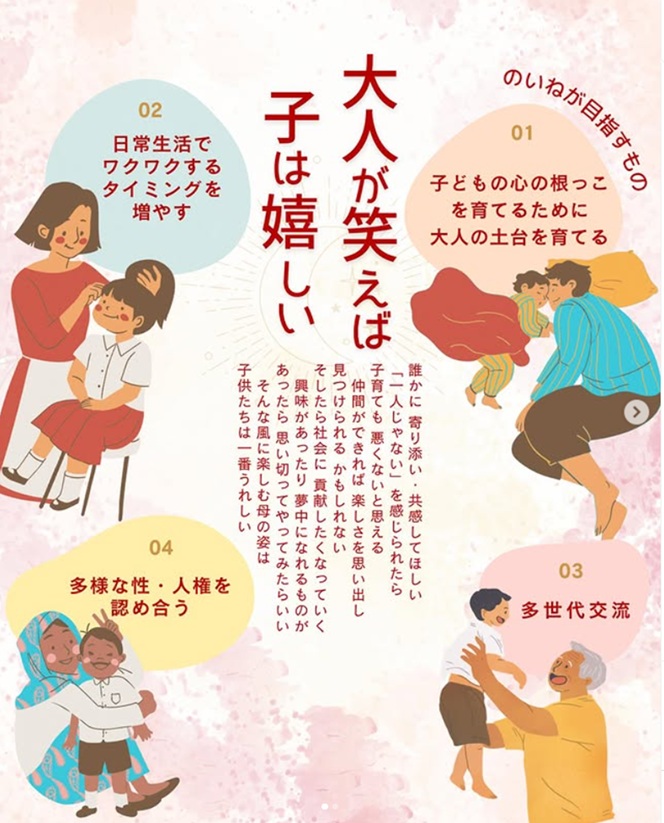

【インタビュー2】大人が笑えるように、まず自分を知ることが大事

「ごちゃまぜサロン のいね」代表の東條美帆さんは、総合病院で15年間、医療ソーシャルワーカーをしてきました。病院時代に出会った多くの患者が抱えていた生活困窮や孤独、虐待や自宅出産、生きづらさなどの背景に、自身の4児の子育て経験を重ねて、「子育て」は「孤育て」だと言います。

環境・身体変化が特に激しい女性は、痛み、苦しみ、怒りなどに蓋をしがちになり、自分自身のバランスを見失い、自分を傷つけ、時には他者も傷つけかねません。孤育てにならないよう「大人が笑えば子は嬉しい」「地域に大人が笑えるような居場所をつくりたい」との想いを抱いているそうです。

同じ境遇、多世代、性別を超え、お互いに助かりあう育児、「ごちゃまぜ育児」を展開したいと、ワークショップや交流会に取り組んでいます。「まずは、自分を知ることが大事」と包括的性教育を学び、オープンスタイルで楽しく学ぶ「性」を活動の中心に据えています。

続けて 「ごちゃまぜサロン のいね」の運営に関わる3人の助産師から話を聴きました。

夏目尚子さん 「性教育というと性交渉や性被害予防のイメージが強いですが、包括的性教育で学ぶ人権教育では、『自分が大事にされてるな』との思いや、『自分は大事だな』と思える感覚を養うことができます。『のいね』の活動は、自分が大事にされてるなと思える居場所を作ること」

藤澤希望さん 「ひとりの母として子育てに悩むことも多いが、包括的性教育を学ぶことで、育児の助けになったり、自分自身が救われたりすることも多い。母という役割ではなく一個人として、自分の気持ちや自分のやりたいことをもっと大切にしていいんだと気づかせてもらえる」

相澤雅代さん 「最近は、家庭での性教育が大事だと言われますが、包括的性教育を勉強していく中で、『あぁ、そうか、子どもへこういう風に伝えればいいんだな』と学ぶことができます。お産で立ちあって生まれた子どもたちが全員幸せになってほしい。自分の学んだことをアウトプットして、広めていきたい、つながっていきたいと思います」

自分らしく幸せに生きられる未来へつながる包括的性教育

「みすずレディースクリニック」の林事務長と「のいね」の皆さんの活動に共通するのは、「自分に向き合い気づきを得た経験が、自己や他者への理解を深めるきっかけとなった」ということでした。

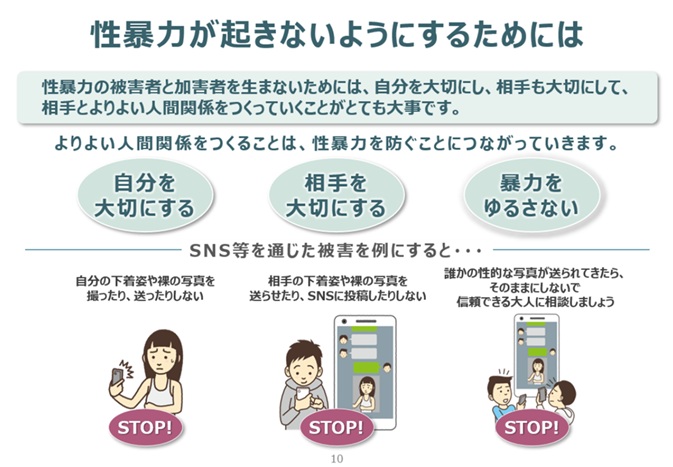

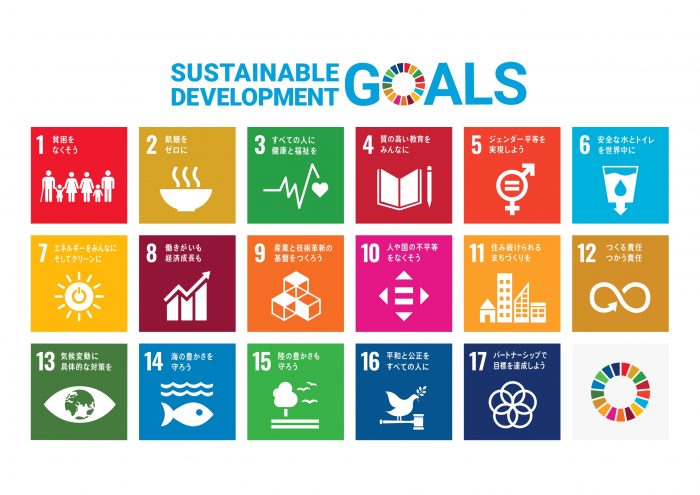

包括的性教育には、体の変化や心の動き、人間関係まで広いテーマが含まれます。国際的な基準として、ユネスコの「国際セクシュアリティ教育ガイダンス(ITSE, International technical guidance on sexuality education) 、和訳:包括的性教育ガイダンス」を紹介します。

国際セクシュアリティ教育ガイダンス(日本語訳) 8つのキーコンセプト

1.関係性

2.価値観、権利、文化、セクシュアリティ

3.ジェンダーの理解

4.暴力と安全確保

5.健康と幸福のためのスキル

6.人間のからだと発達

7.セクシュアリティと性的行動

8.性と生殖に関する健康

ジェンダー平等や人権を基盤にした学びを重視し、さらに学校だけでなく家庭や社会全体で進める包括性が特徴です。大人がまず学び、自分に向き合うことで家庭や社会の教育が変わります。それが、子どもたちが自分らしく幸せに生きられる未来へとつながります。

包括的性教育を学ぶことは女性だけでなく男性にとっても有意義です。

近年、筆者もアイデンティティ・クライシス(自身のアイデンティティを喪失してしまった状態)を経験しましたが、先の「男性にも女性にもある更年期障害と性教育」を聞き、「自分の状態は、更年期障害の影響もあるんだろうな」と考えさせられました。

包括的性教育は、単なる知識の伝達ではなく、自己を見つめ、他者とつながる力を育む教育です。性について学び考えることは健康と幸福のスキルを学ぶことであり、多様な視点や生き方を尊重することです。

日本社会でも「包括的性教育ガイダンス」に基づいてオープンで科学的な視点から学ぶことができれば、性に対するタブー視が減り、性暴力や望まない妊娠、性感染症など、知識不足による問題も減少すると期待できます。

取材・寄稿/ ソーシャルライター 板本泰治(いたもとやすはる)

649

649