長野県の人口が令和6年2月に200万人を切り、近年、毎年約2千人ずつ人口減少する中、軽井沢町では令和元年からの6年間で約800人も増え、2025年6月1日現在21,761人に! 夏には避暑地としての別荘など関係人口も膨らみます。そんな軽井沢町では多種多様な市民活動が活発です。

2025年6月15日(日)、軽井沢中央公民館で「第13回ちいき活動みほん市」が開催されました。38団体の展示、および8団体の発表・体験(ワークショップ)があり、来場者は軽井沢町を中心に451名。昨年の来場者が291名だったので、市民活動への関心の高さが表れています。

ナガクルで取材するのは3年目。7団体にフォーカスを当てました。

団体名をクリックすると記事に移動します。

・NPO法人 国際多文化教育推進協会(IMEPA)

・軽井沢サクラソウ会議

・にじいろじかん軽井沢

・ハグボイス軽井沢

・チャレバド

・NPO法人 リフレッシュガーデン軽井沢

・しなの追分楽しませ隊

NPO法人 国際多文化教育推進協会(IMEPA)

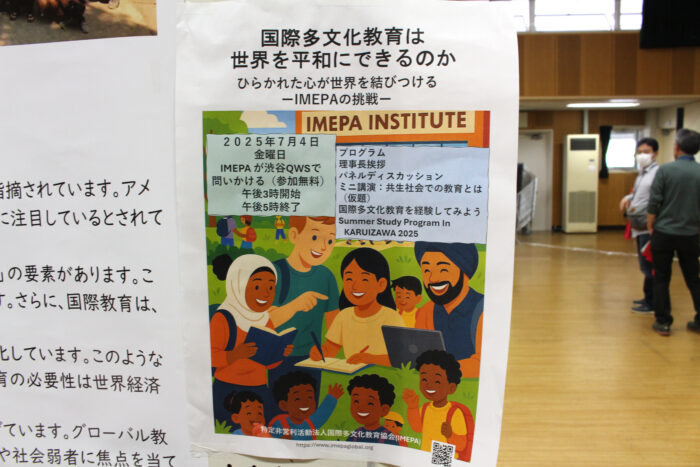

NPO法人 国際多文化教育推進協会(IMEPA=International Multicultural Education Promotion Association)は、ミャンマーと日本を起点とした多文化教育を推進する団体です。理事長の岩崎ひとみさんと岩崎享さん夫妻が、ミャンマーで27年暮らした経験をもとに2022年に立ち上げ、現在は7名ほどで活動しています。

同団体は多文化を通じての共生社会の実現を願っています。コミュニケーションを通して世界中の人々が適切な関係を築くことで、平和な世の中を作りたいという想いがあります。

同団体は「多文化」という言葉にこだわりを持っており、「異文化」という言葉は使いません。日本語の「異」という言葉が「異なるものは正しくない」というニュアンスを与える可能性を考慮してのことだそうです。

同団体は今夏、高校生を対象とした体験プログラム「Summer Study Program in Karuizawa 2025」を開催します。これは軽井沢町公民館や中軽井沢図書館などを会場として行うイベントです。5日間にわたってワークショップやフィールドワークを行い、頭と体をフル活用して学びます。

岩崎享さんは「どのような文化的背景をもつ人とも、違和感なくコミュニケーションを取れる人を育てたい」と話していました。

NPO法人 国際多文化教育推進協会のHPはこちらです。

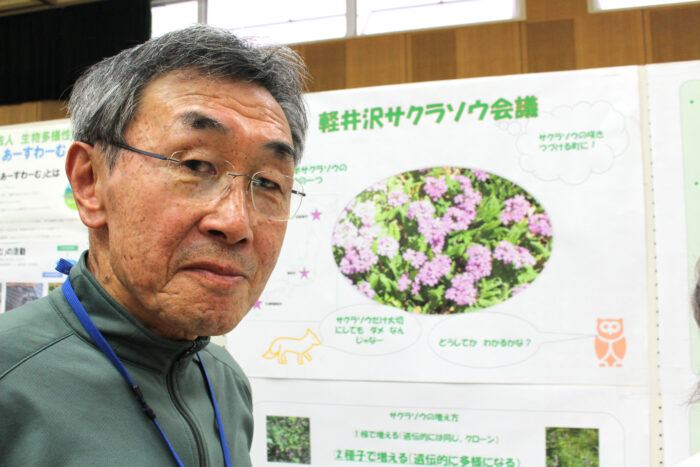

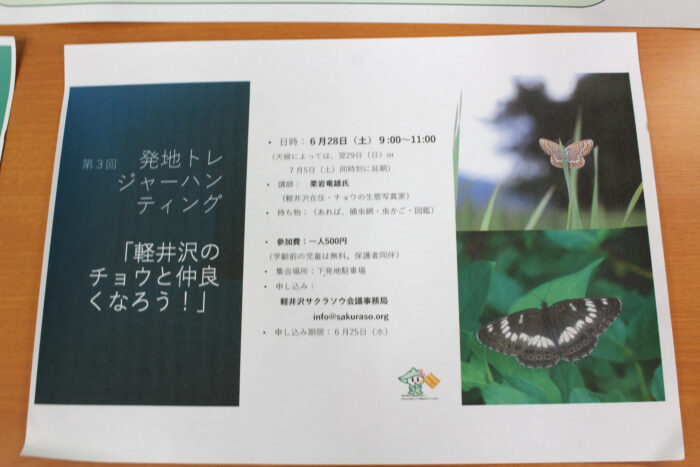

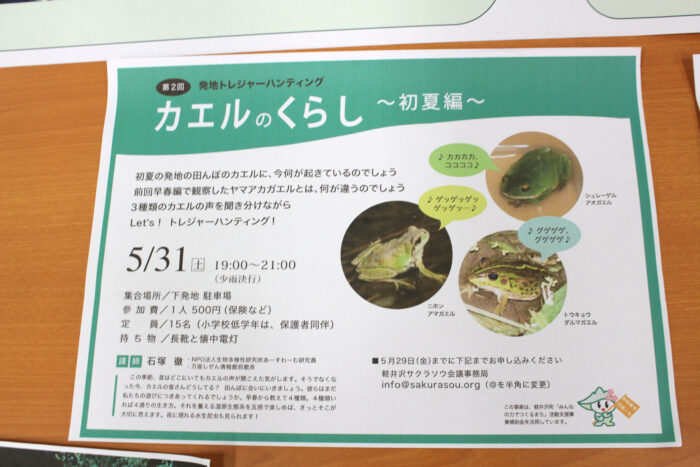

軽井沢サクラソウ会議

軽井沢サクラソウ会議は軽井沢町の町花である「サクラソウ」を守る活動を約70人で行っています。サクラソウは薄いピンク色をしており、ハート型の花びらを円周上に五つ並べた形をしています。軽井沢町は全国にいくつかあるサクラソウ自生地の一つで自然豊かな場所です。しかし、サクラソウそのものは長野県の絶滅危惧種Ⅱ類(VU)に指定されており、種の存続が危ぶまれています。

サクラソウは生態系の一部なので、サクラソウを守るためには関連する生物の存在が不可欠です。サクラソウの受粉はハチ(トラマルハナバチ)によって行われます。トラマルハナバチはネズミが掘った穴を寝床(巣)にしますが、キツネやフクロウはそのネズミを食べます。そのため、ネズミが一定数捕食されないとトラマルハナバチは生き延びることができません。このように、サクラソウを守るためには周辺の自然環境も守る必要があります。

同団体では軽井沢町内のサクラソウの自生地を調査するため、2010年から「サクラソウ全町調査」を行っており、2025年5月にも町民の協力を得ながら実施しました。

事務局の今城治子さんは「軽井沢はかつて草原が多かった。絶滅危惧種がなくなる自然環境を実現したい」と話していました。

軽井沢サクラソウ会議のHPはこちらです。

にじいろじかん軽井沢

にじいろじかん軽井沢は、性教育の啓蒙を進める団体です。7人のメンバーを中心に総勢20人ほどで活動しており、親子で学べる講演会などを開催しています。国際セクシャリティ教育ガイダンス(International technical guidance on sexuality education)を基準として関連するさまざまなことをテーマに、ママ・パパなど個人から学校・企業まで幅広く講演活動を行っています。もともとは東京都内を拠点に活動していましたが、代表の竹内真紀子さんが軽井沢町へ移住したことをきっかけに、軽井沢町を中心に長野県内で活動するようになりました。

性教育は、相手を(性別に関係なく)尊重するきっかけにもなります。竹内さんは日本の大学の医学部で女性(受験生)の合格者数を意図的に減らしていたことに触れ、「勉強すれば性別に関係なく自分で選べるような世の中にしたい」と話していました。また、「性教育は生きるため、そして人権を守るために必要なこと」と力強く訴えかけていました。

にじいろじかん軽井沢のHPはこちらです。

ハグボイス軽井沢

ハグボイス軽井沢は、環境問題や気候変動問題の啓蒙活動を行っている団体で、3人のメンバーを中心に活動しています。

軽井沢町は2025年1月に、2024年度から2033年度を対象期間とした「軽井沢町環境基本計画」を発表しました。この計画では「森・水・空気と美しい景観を未来に引き継ぐ地域の力」を望ましい環境像として掲げています。そして、自然環境、脱炭素社会、資源環境など五つの基本計画を定めています。同団体は、同基本計画の啓蒙を中心に環境関連イベントの開催に関わっています。

2025年9月20日には「March For The Day 2025」というイベントを2024年に続き開催する予定です。昨年はウォーキングマーチやサイクリングマーチのほか気候変動教育をプログラムに組み込むなど、多くの人が楽しみながら気候変動について学べるイベントになりました。

ソルトレイク五輪スノーボードハーフパイプ日本代表選手で、March For The Day2024の実行委員長を務めた橋本通代(みちよ)さんは「軽井沢を『サステナブルリゾート』にしたい。そして、2050年のカーボンニュートラル達成に向けて突き進んでいく」と話していました。

橋本通世さんのInstagramはこちらです。

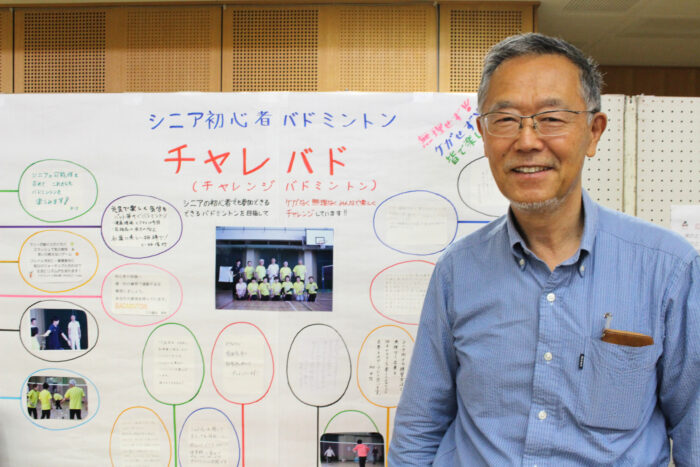

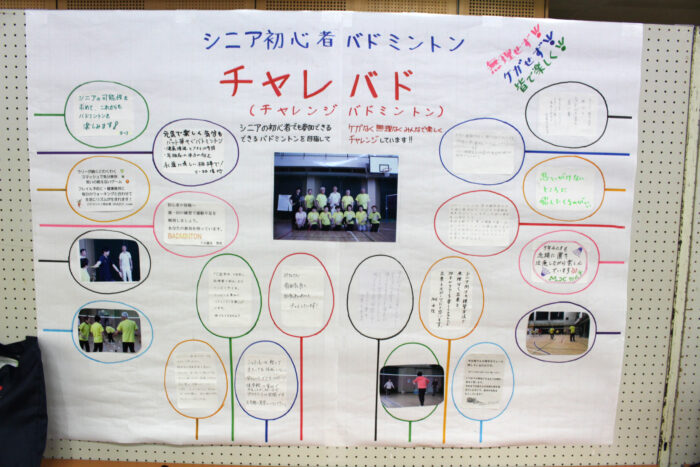

チャレバド

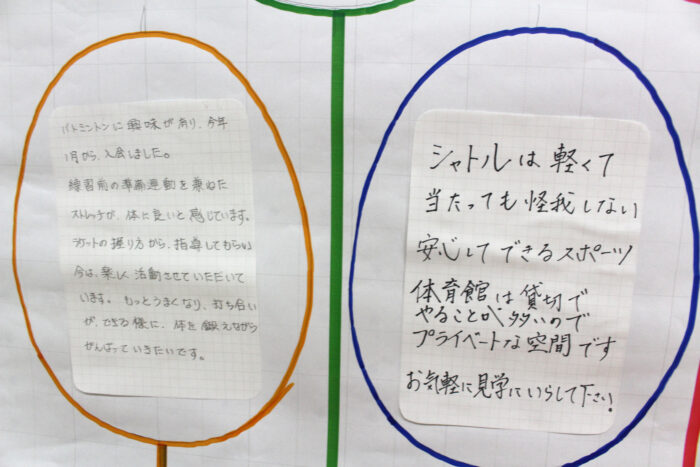

「チャレバド」はチャレンジとバドミントンからなる造語で、60代から80代の約20人のメンバーで活動するバドミントンの団体です。御代田町、小諸市、佐久市と軽井沢町以外のメンバーも所属しています。

シニアのバドミントンサークルといっても、ただバドミントンを楽しむだけではありません。接骨院の先生をコーチにむかえ、コートを使った練習だけでなくストレッチや筋肉トレーニングも行うなど、参加者の体に大きな負荷をかけない範囲で本格的に、でも楽しく活動しています。

現在はメンバーが増えてきて、佐久市でも見学会を開催しています。メンバーの田中孝雄さんは「シニアの人のなかには、1日中誰とも会話をしない人もいます。チャレバドはコミュニケーションの場でもあり、社会とのつながりを感じられます」と話していました。

チャレバドの情報はこちらです。

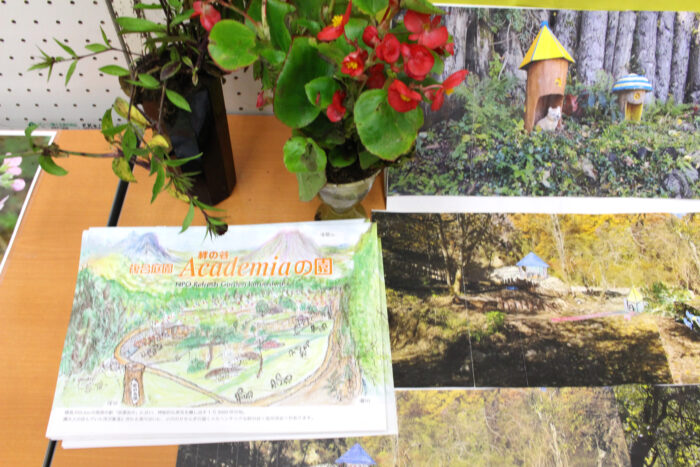

NPO法人 リフレッシュガーデン軽井沢

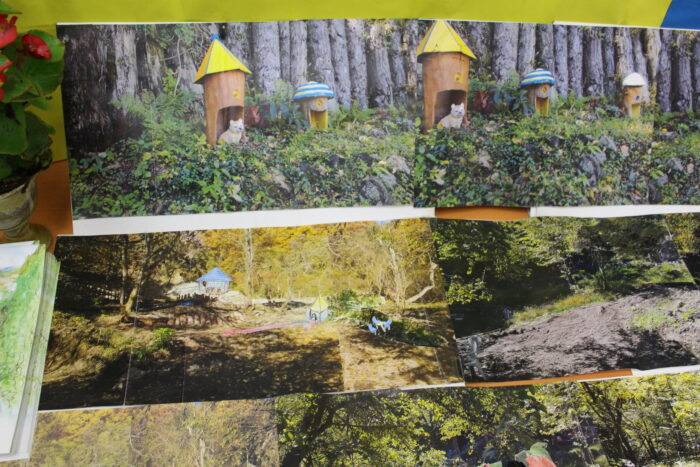

NPO法人 リフレッシュガーデン軽井沢は、信濃追分駅南側のエリアで「複合庭園 Academiaの園」を運営している団体です。この施設はドッグランやペットシェルター(ペットの死後、ペットとの想い出の品を入れる場所)などがあるエリアと、動物霊園のエリアに分かれています。施設名にある「Academia」は古代ギリシャの郊外であるアテネの丘で生まれたアカデミアに由来しており、園内はヨーロピアンスタイルでまとめられています。

霊園はペットを埋葬するほか、春と秋のお彼岸には町内在住の牧師を招いて「想い出の会」を開催しており、ペットを思う人々の交流や慰めの場になっています。代表の田所義朗(よしお)さんは「この場所はペットが永遠に眠る場所です。全国から募集しています」と話していました。

NPO法人 リフレッシュガーデン軽井沢の情報はこちらです。

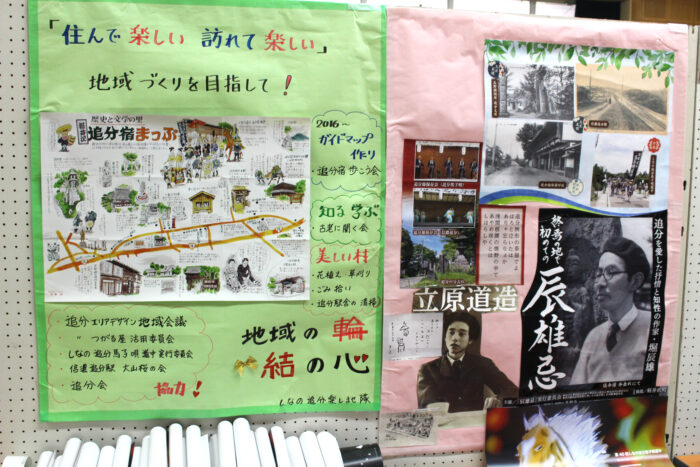

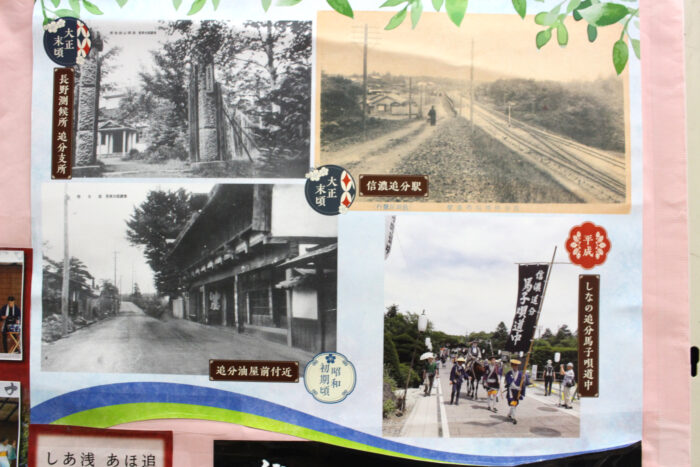

しなの追分楽しませ隊

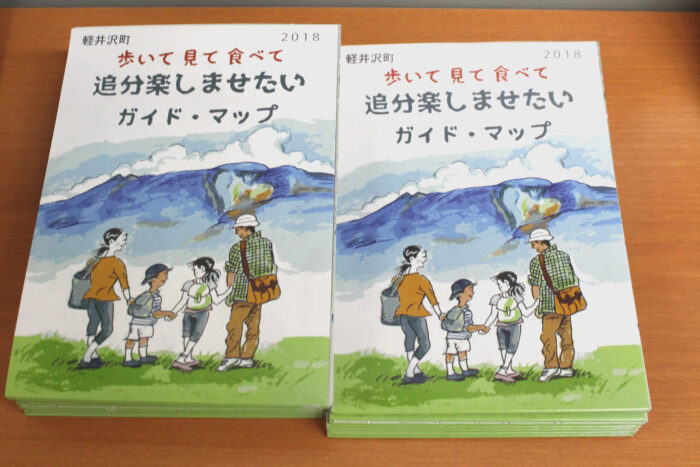

しなの追分楽しませ隊は、かつて宿場町だった軽井沢町の追分地区で活動しています。追分地区のガイドマップ作成のほか、花を植えたり信濃追分駅の草刈りをしたりと、幅広い活動が特徴です。追分地区にゆかりのある堀辰雄氏(『風立ちぬ』、『美しい村』の作者)にまつわるイベントや、地域の勉強会も開催しています。

発足のきっかけは2010年代に軽井沢町を襲った大雪だったと言います。そのとき、国道18号線や浅間サンラインで発生した立ち往生を受けて公民館で炊き出しを行いました。トラックの運転手やバスツアーの参加者など多くの人が困っているなかで、地域の人たちが自宅から食品を持ち寄ったり、自宅のお風呂を開放したりする姿に感動したと言います。「助け合う大切さ」を改めて感じたことで、地元である追分を盛り上げる活動をはじめました。

はじめは追分地区のガイドブックを作ることからはじめました。初版のあと、2018年に改訂版をリリースしました。そして現在、2026年春にさらなる改訂版のリリースを目標にしているとのことです。

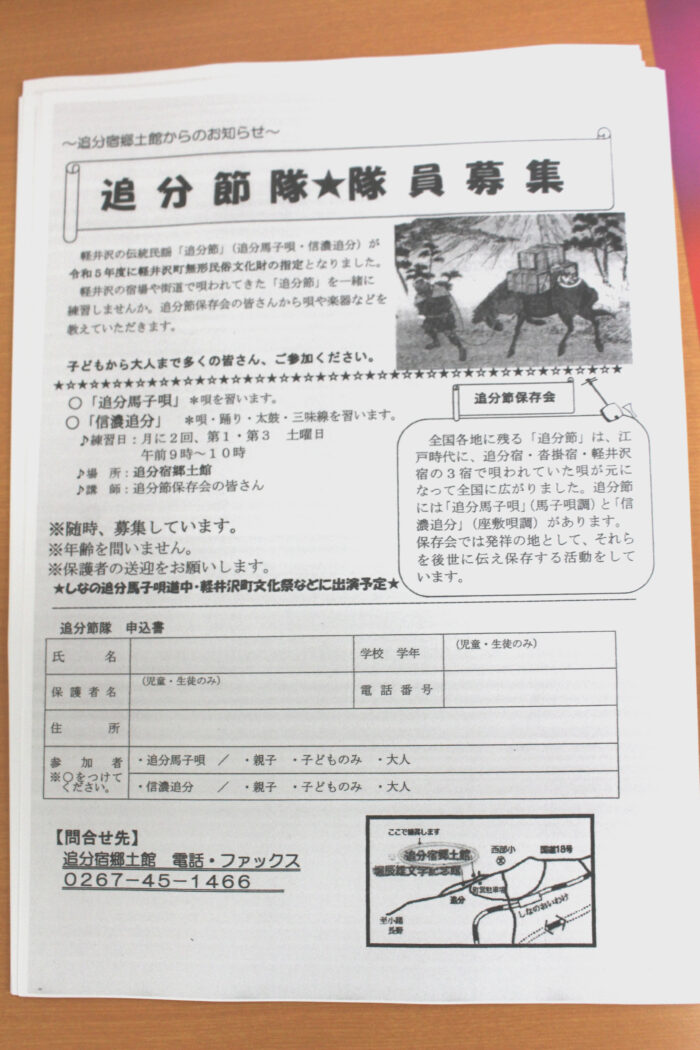

また、軽井沢町の伝統民謡「追分節」(追分馬子唄・信濃追分)のメンバー(子ども)を募集しているほか、「追分節保存会」のメンバー(大人)も募集しています。

問い合わせは追分宿郷土館(0267-45-1466)まで。

取材を終えて

このイベントの取材を3年続けていて驚くことは、毎年初参加の団体があることです。それだけ市民活動が活発だという一つの指標になると考えられるのではないでしょうか。

人口が増加しているということは、それだけ社会課題も多種多様になる傾向があります。今回の出展団体などNPO の力で、軽井沢町が住みやすいまちへと変化し、市民活動が一層、盛り上がっていくことを願います。

2023年と2024年の記事は以下から