緊急時の子ども支援の連携を考える学習交流会が2025年7月27日(日)、長野市で開かれ、被災者支援に取り組む団体の人たち51名(オンライン20名を含む)が参加しました。長野県小児科医会の災害対策と、防災士会長野県支部の活動、長野市緊急時における子ども支援ネットワークの取組発表があり、連携について考える機会になりました。

主催したのはNPO法人ながのこどもの城いきいきプロジェクトです。「緊急時の子ども支援に取り組む地域への災害ケースマネージメントのノウハウ移転事業」として実施されました。それぞれの活動を共有することで、いざというときの連携に結び付けることにねらいがありました。

小児科医がワーキンググループで災害時の対応

長野県小児科医会の災害対策WG(ワーキンググループ)が立ち上がったのは2023年10月。活動を報告したのはWGの天野芳郎さんです。

災害拠点病院の小児科医、医療的ケア児・重心児者・神経発達症児の入院・通院病院小児科医、災害時小児周産期リエゾン、県立こども病院小児科医、DMATの小児科医など45名がメンバーになっており、これまで勉強会やシンポジウム、防災訓練、災害対策マニュアルの作成などをしてきたとの報告でした。

そのなかで、呼吸器を自宅で利用している場合の停電時の電源確保について、災害時の指揮・命令・情報収集・支援の流れについて、災害時小児周産期リエゾンの活動について詳しく説明しました。

災害時小児周産期リエゾン 災害時における小児や妊産婦の医療提供を円滑に行なうためのシステム

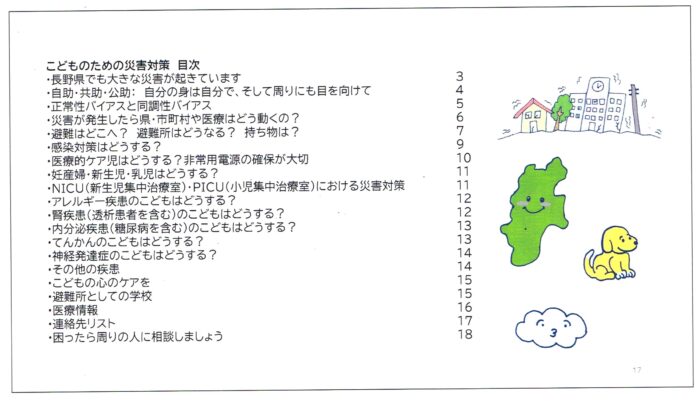

オンラインによる防災訓練、イタリアの避難所運営や南海トラフ地震の勉強会の内容を紹介。とくに参加者の興味を呼んだ報告は、「こどものための災害対策マニュアル」作成についてでした。この日はマニュアル素案の内容紹介もありました。医療的ケア児の非常用電源確保をどのようにするか、神経発達症子どもは普段はふつうに会話できるが災害時の特殊な状況ではストレスで困ることがあること、子どものこころのケアについて―などの説明がありました。今後さらに煮詰めて小児科医会のホームページで広く見てもらえるようにするとのことでした。

報告は「医療的ケア児をはじめ、妊産婦・新生児・乳幼児・小児が災害時の要配慮者であり、災害時に安全に避難するため、平時からの備えが必要」とまとめました。

防災士の活動紹介と支援の心構え

防災士会の活動を紹介したのは長野県支部長の大久保隆志さんです。大久保さんは、防災士は軸足を地区(町)に置いて日常の活動をしていること、防災は人づくり、まちづくりであることを最初に強調しました。

その後、能登半島での支援活動の詳細を報告。地震後4月までに延べ163人の防災士がボランティアで能登の避難所に入ったこと、そのときの具体的な支援活動の内容、今年の3月にもボランティアバスを催行して豪雨災害後の作業支援に入ったことを紹介しました。

その上で、避難所の使命・目的(ミッション)について語り、①被災者の「命」「生活」を守ること、②被災者の「尊厳」を守り、「人格」を尊重することだとしました。これは支援に行く者(支援者)の使命でもあると体験から学んだ考え方を説明しました。

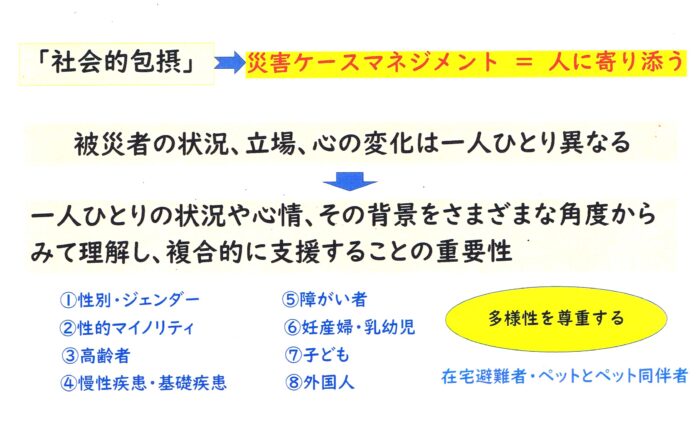

被災者は一人ひとり状況が異なり、思いもさまざまです。それを踏まえて寄り添い複合的に支援することが重要だとし、「社会的包摂」という言葉も紹介しました。多様性を尊重するというのは避難所が開設されたとき、いきなりできるわけではないので、普段の社会のなかで考えていかなければならないことだとしました。そして、社会にある問題は災害が起きると顕在化してくると言います。

大久保さんは「人は言葉にならない言葉を持っている。声にならない願いを持っている。その言葉や願いを聞くには、耳で聞いてはいけない。心と体ごと聞くことが大事」(向野幾世氏)という言葉を紹介しました。専門的な知識も大事だが、こういう気持ちの人がたくさんいれば支援につながるというのが伝えたかったことでした。

大久保さんは子どもたちを対象にした防災教育にも力を入れていますが、「防災は思いやり、知識は力なり」という言葉を贈っているそうです。被災地支援に入るときの精神的な拠り所や心構えを示唆する発表内容でした。

子ども支援を平時からの連携で

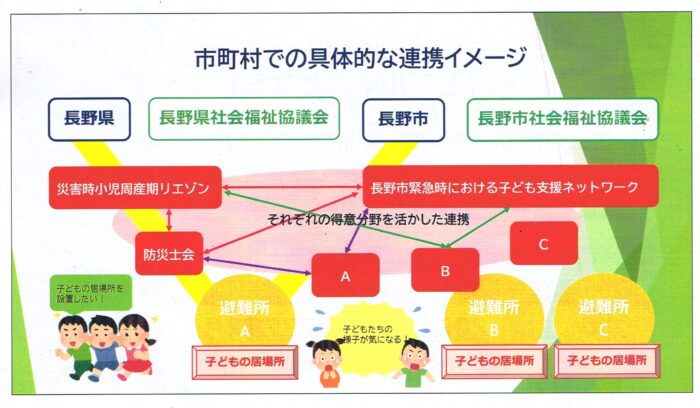

子どもの支援ネットワークの活動について事務局の小笠原憲子さんが報告しました。2023年2月にネットワークを設立するに至った経緯、その後の取り組みを説明しました。「大切にしてきたことは行政と民間がともに考えていくこと」だったと言います。そして支援ガイドライン、支援の体系図、連携のイメージを説明しました。地域の子ども支援拠点を中心に、平時が緊急時につながり、緊急時が平時につながるというのが基本的な考え方です。

緊急時の子ども支援に取り組む地域の災害ケースマネージメントのノウハウ移転事業についての説明もありました。長野での諸活動をモデルとして県内外に「移転」していく取り組みです。

できることは何か

パネラーの発表のあと、「できること」について話し合いました。

天野さんは、県の災害対策本部下に設置される調整本部にリエゾンが配置されること、しかし実際に運用された経験はなく具体的な活動範囲は不明確なこと、災害医療体制は県庁、被災地域の保健所・市町村、そして被災地の病院や避難所という三層構造で成り立っており、避難所などからの要望を本部のリエゾンに伝えるプロセスが課題となると説明しました。

情報伝達と支援のシステムは、被災地(例:長野市)では保健所に設置された災害本部から災害時コーディネーターや小児科災害リエゾンへ情報が伝達されることが考えられ、地域の災害対策本部から県の災害対策本部へと情報が集約され、支援につなげるシステムが構築されるとのことです。

県内に13カ所ある災害拠点病院には小児科医が配置されています。医療的ケア児や特定の疾患を持つ患者の診療に携わる小児科医や関連職種との日頃からの連携が、災害時の迅速な対応に不可欠であることを指摘しました。

避難所における医療支援については、災害発生初期は外部からの医療チーム(DMATなど)が対応するが、その後は地域の小児科医や地域の医療機関の医師が避難所の巡回診療などを担うことになるとし、そのためにも平時からつながっておくことが大事だとしました。

防災士会の大久保さんは、子どもの居場所づくりへの人的支援をあげ、避難所などで「何でも頼れる防災士」として貢献できると話しました。また防災士のなかには学校の先生や特別支援学級の先生もいるので、その専門的な知識を活かして支援に携わることができると話しました。

激甚災害のときは、他の地域の防災士会へ支援を要請できること、日本防災士会の本部で災害時のマニュアル作成や指針策定に関わっているので、防災士会というネットワークとしても支援できると説明しました。

そのほか地域での啓発活動として講座、研修会、勉強会、訓練などをしているので、そういう機会に子どもたちも参加してもらい、関心を持つ機会を創出できたらとの思いも語りました。

小笠原さんは、改めて緊急時の子ども支援における連携の重要性を説明。長野市、長野市社会福祉協議会、小児科医、日本防災士会など、様々な組織が連携して緊急時の子ども支援体制を構築するうえでのコーディネートの役割を担いたいとしました。

どう連携をはかるか

組織間連携をはかっていくためにはどうしたらよいかについて話は進みました。地域で連携していくには、どんな人が地域いるかがわかると避難所を開設したとき地域のなかでの助け合いができるとの意見がありました。地域に専門職(医師、保健師、看護師など)がいる情報を共有することで、災害時の助け合いにつながります。

異なる組織の人々が集まり、議論する場を設けることによって、実践的な知識やアイデアを生み出されるとの声も出ました。

呼吸器を使っている子どものための福祉避難所が長野市には3か所あります。そこに受け入れて医療的なケアが必要になったとき医療につなげられるかが重要で、「きょうの話のなかでどうすればよいか確認できた」という喜びの声もフロアから出されました。

支援活動をしている参加者からは、ボランティアセンターとしてニーズを把握しながら支援活動をするなかで、子どもたちのこともとらえていくこと、地域住民の力も借りながら社会福祉協議会としての資源を活かしていきたいとの発言もありました。

平時からの関係づくりについては防災訓練へ参加すること、みんなで汗を流すことの大切さが語られました。力を合わせることが組織と組織の連携にもつながり、チームワークにもなるとの声でした。

今後の予定として緊急時の子ども支援コーディネーター育成研修を11月25日(火)に実施する案内がありました。全国で初めての試みです。参加者には修了証が出され、コーディネーターとして登録されます。災害時には専門的な知識を持つ者として支援活動を担ってもらうとの説明でした。

取材・執筆 ソーシャルライター 太田秋夫(防災士)