令和元年10月の東日本台風19号災害から5年半。現在も地震や風水害が全国各地でひんぱんに発生しており、万一に備える人々の防災意識は高まっています。千曲川の堤防決壊という大きな水害を受けた長野市では、そのときの教訓を生かし、緊急時に子どもたちをサポートする仕組みづくりが進められています。平時からつながるネットワークを構築するとともに、「支援ガイドライン」や「支援計画」の作成に取り組んでいるのです。

2年前に立ち上げた「長野市緊急時における子ども支援ネットワーク」。2回目の総会を2025年5月1日に開き、3年目の事業計画を定めました。年齢別にどう接したらよいかが一目でわかる“指針”を明確にした「緊急時の子どもへの対応ガイドライン」を年度末には完成させる計画です。

被災体験の教訓からネットワークを構築

令和元年10月13日、台風19号により千曲川の堤防が長野市穂保地籍で決壊し、全壊した住家は1,038棟に達し、半壊・一部損壊を含めると4,296棟という甚大な被害が出ました。子ども関連の施設では、学校が7校、保育所が3施設、児童センターが2施設、公園26カ所で被害を受けました。被害を免れた学校や地域の体育館施設などが指定避難所となり、多くの子どもたちの生活に影響が出ました。

被災直後は保護者が自宅の片付け作業に追われ、安心して子どもを預けられる場所が必要となりました。避難所の一つ北部スポーツ・レクリエーションパークでは一角に子どもたちのスペースが設けられ、NPO法人ながのこどもの城いきいきプロジェクトなどのボランティアが見守りの支援活動をしました。しかし長野市ではこれまで、これだけの大規模災害の経験がなかったこともあり、豊野や篠ノ井地域では被災直後に子どもたちの居場所を設けることができませんでした。当時は「ニーズを拾うという認識すらなかった」(〈ネットワーク〉事務局の話)のが現実でした。

地域内外のボランティアやNPO等の支援団体が現地に駆けつけ、それぞれのスキルを活かして支援に携わるなかで情報が錯綜するなどの問題もあり、子ども支援のコーディネートも大きな課題となりました。

そうした経験から、被災者が困りごとを声にしてあげられること、その声を受けとめるためには子どもに関わる諸団体がネットワークを組んで平時から準備をしておくことが必要だとの認識が生まれました。緊急時の子ども支援を迅速かつ円滑に実行するために平時から支援団体が「顔の見える関係」を築いておき、民間と行政が一体になって役割を分担し連携する方法などについて議論を重ねてきました。そのなかで、長野市のどこで災害がおきても、すべての子どもとその家族に必要な支援が適切に届けられる体制づくりをしようという思いが広がりました。

2023年2月、共感する諸団体と個人によって「長野市緊急時における子ども支援ネットワーク」(以下、〈ネットワーク〉と略して表記)が設立されました。台風災害の翌年、2020年春からコロナの感染が広がり、学校の学級閉鎖や休校の事態も起きました。そんなことから「被災時」ではなく「緊急時」の体制という位置づけにしました。

〈ネットワーク〉事務局の方から、この1年間の活動と2025年度の計画を聞きました。

「支援ガイドライン」を作成―初年度の活動

最初の取り組みは「長野市緊急時の子ども支援ガイドライン」の作成でした。災害時の体制を明確に整理したものです。2024年4月に完成し、冊子にして1,000部を印刷しました。長野市内外の広域(県内77市町村含む)にも配布しています。

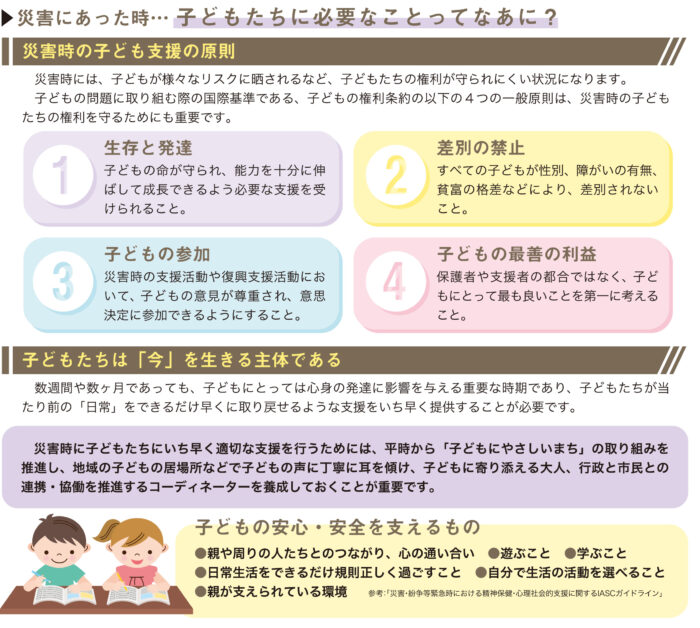

「ガイドライン」の冒頭で、子ども支援の原則を明示しています。災害時は、子どもたちの日常の暮らしの場である家や学校、地域の環境が一変します。保護者や周囲の大人たちも被災のなかで子どもに十分な時間を注ぐことができなくなります。そんな状況下で、子どもたちはさまざまなリスクにさらされ、子どもの権利が守られにくくなります。「子どもの権利条約」に示されている権利をどう守るかという視点が重要です。「ガイドライン」は、①生存と発達 ②差別の禁止 ③子どもの参加 ④子どもの最善の利益―をピックアップして、これを守ることをベースにしています。

子どもたちは「今」を生きる主体です。たとえ数週間や数カ月であっても、子どもにとっては心身の発達に影響を与える重要な時期であり、子どもたちが当たり前の「日常」をできるだけ早くに取り戻せるような支援をいち早く提供することが必要になります。子どもたちや地域の人々が持っている回復力(レジリエンス)を信じ、引き出すような支援が重要です(以上、ガイドラインより)。

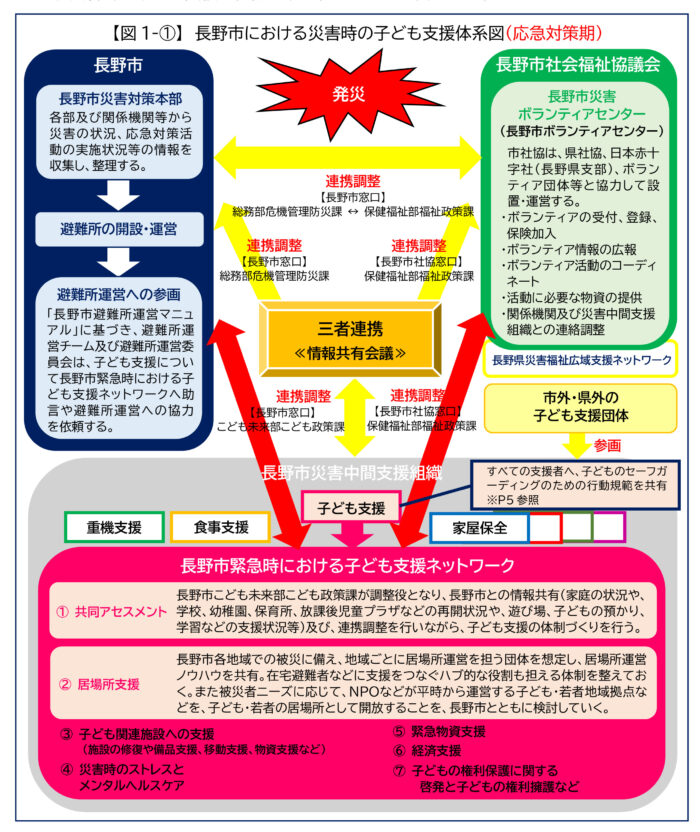

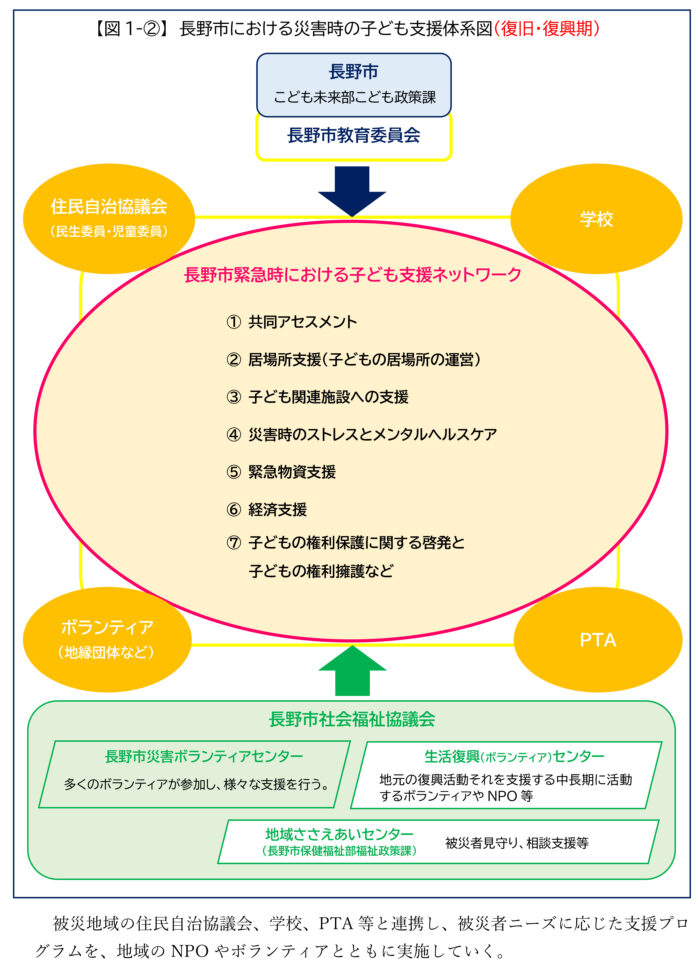

支援の体制では、地域、分野、セクターを超えた関係者同士の連携が必要であるとし、平時から「顔の見える関係」を築きながら、民間と行政が一緒になって活動想定や役割分担、連携方法などについて議論を重ねることを提起しています。支援の体系を図解して見える化しました。

また、支援に関わるすべての関係者が守るべき「子どものセーフガーディングのための行動規範」も専門家の協力を得て作成し、子どもの支援活動にあたってはボランティアに同意してもらうこととしました。チェックの項目をガイドラインに載せています。

支援活動および留意点では、①情報の収集 ②居場所支援 ③子ども関連施設への支援 ④災害時のストレスとメンタルヘルスケア ⑤緊急物資支援 ⑥経済支援 ⑦子どもの権利保護に関する啓発と子どもの権利擁護―などを説明しています。これらは実際の支援活動で感じた重要点であり、論議を重ねるなかで浮かびあがってきたものです。

特別な配慮が必要な子どもの支援については章立てをしました。①乳幼児 ②アレルギー疾患のある子ども ③発達に特性のある子ども ④身体障害のある子ども ⑤医療的ケアが必要な子ども ⑥外国にルーツを持つ子ども ⑦メンタルヘルスの課題を抱える子ども ⑧様々な家庭の事情を抱えている子ども ⑨災害により保護者や家族と離ればなれになった子ども―について明示しました。混乱した状態になる災害時は、こうした子どもたちへの配慮が見落とされがちです。「ガイドライン」は、すべての子どもたちへの支援をするという視点から明記しました。

他団体との連携に向けた平時の備えについても、どのような活動を進めていくか掘り下げ、情報を入手したいときのサイトも資料として載せています。

「対応ガイドライン」の作成―子どもたちにどう接するか

もう一つ取り組んでいるのが「対応ガイドライン」の作成です。子どもたちを見守りながら子どもたちの反応を見て、どう対応したらよいかをわかるようにするものです。「支援ガイドライン」にそって活動するときの指針であり、いま作成を進めているところです。

全国各地で子どもたちの支援活動を実践した人たちからアンケートや聞き取りで得た声を整理します。さらに専門家の助言を得て完成させます。幼児から小学生、中学生、高校生と年齢ごとに、また災害直後から数年後という時系列にそって子どもたちがどう変化するか、どう対応したらよいか方法がわかるような構成を考えています。

昨年12月に作成委員会を立ち上げてスタートし、ことし12月まで8回程度検討を重ね、さらに〈ネットワーク〉のメンバーや社協、行政などの関係機関の意見も聞いて練り上げ、今年度末には完成させる予定です。時系列で子どもたちを理解し適切に支援する必要性も、台風19号災害のときの活動で感じとった教訓です。また、〈ネットワーク〉を介していろんな団体が支援に関わったときも、統一した対応のガイドがあるとよいと考えました。

「支援計画」の作成―具体的な支援のしくみ

さらに、「支援ガイドライン」を具体的に落とし込んで活動できるようにしたものが「支援計画」です。「長野市における子ども支援計画」を今年度中に作成する予定です。活動の内容や方法、行政・社協とどう連携していくかといった内容と体制を具体化します。この「支援計画」作成に向けて、24年度は長野市内外で実施された訓練に〈ネットワーク〉として参加してきました。地域とのつながりを持つためでした。

☆長野市福祉避難所訓練

☆芹田地区ジェンダー視点による避難所設置・運営研修(10月19日)

☆飯綱東地区女性と子どもにやさしい避難所体験(11月10日)

☆中心五地区防災士フォローアップ研修(11月13日)

☆長野市災害対応図上訓練(2月14日)

☆イタリア式避難所システムをもとにした実働訓練(3月21日)

地域の住民自治協議会ともやりとりが必要と考えています。「避難所に子どもがいたとき、ここにお願いすれば子どもたちの居場所が設置され、運営も担ってもらえるということを知ってもらいたい」と〈ネットワーク〉事務局では話しています。地域の組織が〈ネットワーク〉につないでくれるというイメージです。長野市や市社会福祉協議会との情報共有会議を行ないながら、「支援ガイドライン」の周知や「支援計画」の作成を進めて行く方針です。

台風19号のときは民間の災害支援団体と行政との連携が取れて活動ができ、その後も振り返りをいっしょにやってきたことや、その後の体制づくりについて話し合ってきたことが大きな力になっているようです。長野市のこども未来部や危機管理防災課、市教育委員会など子どもたちに関係する行政の各部署とのラインができていて、協力が得られているとのことです。

この「支援計画」作成は、飯田市など長野市以外でも作成する動きが出ています。この取り組みが広がると地域間の連携がしやすくなるので、全国各市町村へ広げていく活動も方針にしています。

コーディネーターの育成―研修などを計画

支援活動を調整するコーディネーターの必要性も教訓としてあげられていました。JVOAD子どもワーキンググループとの連携による「緊急時の子ども支援コーディネーターの育成」も活動として掲げました。今年度は初めての研修会を計画しています。JVOADがコーディネーター育成研修を長野市で実施し、受講者に修了証が発行される予定です。

子どもの支援に特化してコーディネートする人の研修はこれまでなかったので、新たな取り組みとなります。関連する学習会や研修会への参加によってコーディネートできる人を増やし、〈ネットワーク〉内での共有もしていきます。長野市以外からも開催の希望が出てくれば、他地域にも広めていく方針です。

※JVOAD 全国災害ボランティア支援団体ネットワーク 災害時の被災者支援における課題解決のため、支援者間の連携を促進し支援の調整を行っている。2016年11月に設立し、40団体が加盟している。

〈ネットワーク〉の拡大に向けて

〈ネットワーク〉の組織を広げる面では交流会を実施するとともに、保育所等の参画を呼び掛けていく予定です。企業への参画の働きかけについては、会員としてではなく、個別にどんな形で関わってもらえるかを把握できる登録用紙を用意して連携できるように改めました。

行政と災害時の提携をしている企業はたくさんありますが、〈ネットワーク〉の活動に関心を寄せている企業もあるので、有事のときに直にやりとりできる企業との関係性を作っておこうというものです。物資や資金の提供はもとより、企業の持つスキルを活かしてもらえそうだという発想があります。たとえば、居場所を設置したときの受付システムの構築、学習支援でのiPadの提供、学習塾の講師による学習支援などが考えられます。企業側も何ができるかを考えてくれているとのことで、個々の企業と話しながら連携を強化できそうです。「災害時の急を要するとき、すぐに対応してもらえそうだ」と事務局は受けとめています。

スキルアップの活動―防災講座やイベントの連携

スキルアップも重要な活動として位置付けています。2024年度は発達の特性に応じた子どもとの関りの学び(10月20日)、遊びを通した子どもの心のケア(JAPT)研修(2月15日)、子どものための心理的応急処置(PFA)研修(3月9日)を実施しました。また、子育て世帯向け防災講座、災害支援訓練、子ども防災ワークショップにも取り組みました。

25年度も7月27日(日)に学習会を計画。11月2日(日)は清泉大学東口キャンパスで子育て世帯向け防災イベントを実施します。子育て世帯向けの防災講座、地区や学校と連携した災害支援訓練、子ども防災ワークショップ(小学生、中学生)も引き続き計画しています。

防災意識を高めるとともに、支援のスキルを磨き、同時に被災者になった体験を訓練でするなかで「受援力」をアップすることも重要です。そうしたことを踏まえた学びになっていくようです。「被災して困ったことがあったら、ここへ相談すればいい」というに認識を持つことも重要な学びです。

小児科医会や防災士会などと、いまやっているお互いの活動を共有するような学習をしたらどうかとの提案も総会で出されました。スキルアップの活動面でも連携を重視する考えでいます。

※受援力 人に頼り、助けを受け取る力・心構えのこと。支援をスムーズに進めうえで被災者が支援を受ける気持ちになること大切。

既存のネットワーク組織との連携

長野県には、台風19号災害のとき行政との緊密な連携で力を発揮した民間の組織「長野県災害時支援ネットワーク」(通称N-NET)があります。災害支援でボランティア団体と行政との調整役となっていて、その後も活動を強化しています。また長野市には、阪神淡路大震災でボランティアを送り出したことを契機にスタートした「長野市災害ボランティア委員会」があり、長野市における災害時の支援で団体間の連携がとれる役割を担っています。〈ネットワーク〉は、これらの組織とも連携して活動しています。

N-NETが3月に実施したイタリア式避難所システムをもとにした実働訓練のときは、子ども支援グループとして子どもの居場所を設置して避難者役の子どもたちの対応をしました。そのなかで見えてきた課題を、模擬情報共有会議で提起しました。訓練を通しての気づきも重要です。

台風災害を想定して今年1月に実施した長野市災害ボランティア委員会の訓練にも参画して連携を深めました。

災害時の支援は「総合力」が求められます。子どもの支援だけでなく、子どもに関連する多様な分野との情報共有をはかり、連携体制を構築することも活動の柱として位置付けました。

総会で意思統一し、新年度の活動をスタート

2回目となる総会(5月1日)には11団体12名が参加しました。2024年度の活動を振り返り、25年度の事業を決定するとともに、12名の運営委員を選出しました。

代表には、特定非営利活動法人ながのこどもの城いきいきプロジェクト理事長の田中宗史氏が就任しました。田中氏は就任のあいさつの中で、「自身も所属する長野県小児科医会災害対策WGとも連携しながら体制づくりを行なっていきたい」と意気込みを語りました。

長野で生み出したノウハウを全国へ

〈ネットワーク〉にはもう一つ大きな意気込みがあります。長野県内で活動のモデルをつくり、全国各地へ災害ケースマネージメントのノウハウを移転する取り組みです。被災した子どもとその保護者や関係者が支援を求め、支援を受けられる環境づくりのノウハウを全国に広げていくことに力を入れていくことにしています。災害支援事業として休眠預金の助成金を活用しており、地域資源を活かした緊急時の子ども支援体制づくりを全国に広げ、支援コーディネーターを育成することは、もう一つのゴールです。〈ネットワーク〉の活動の状況はホームページで随時公開しています。

〈ネットワーク〉の活動の状況はこちらから ⇒

緊急時の子ども支援事業 – 長野 子育て支援 | NPO法人 ながのこどもの城いきいきプロジェクト

取材・執筆 ソーシャルライター 太田秋夫(防災士)