大規模災害時にイタリアで実施されているような被災者支援ができないだろうかとの願いから、それに近い取り組みを実際にやってみる「実働訓練」が2025年3月20日(木・祝)~21日(金)、長野県諏訪市で実施されました。

被災から48時間以内にトイレ(T)、食堂(K)、ベッド(B)を設置し、温かい食事を避難者に提供することで災害関連死ゼロをめざす試みです。250人が参加して支援者、避難者それぞれの役割を担い、この実動訓練(実証実験)の体験のなかで、どんな課題があるかを明確にすることが目的でした。

TKBを整えて災害関連死をゼロにできないか

大地震や水害などが頻発し、そのたびに「災害関連死」が問題になっています。

指定避難所になった体育館でのゴロ寝状態の避難生活が余儀なくされ、食事は冷えたおむすびやパンが続き、トイレ設備が不十分なために水分を控える人が出るというのが日本の現状で、「100年前と変わらない」としばしば指摘されています。こうした環境のなかで身体的にも精神的にも被災者の健康はむしばまれ、災害関連死につながっています。

能登半島地震では石川、新潟、富山の3県で570人が亡くなりましたが、そのうち直接死は228人で、6割の342人が災害関連死でした(3月26日現在)。令和元年の台風19号災害でも、長野県全域での死者は24人でしたが、そのうち19人は災害関連死でした (長野市は直接死2人、関連死19人) 。

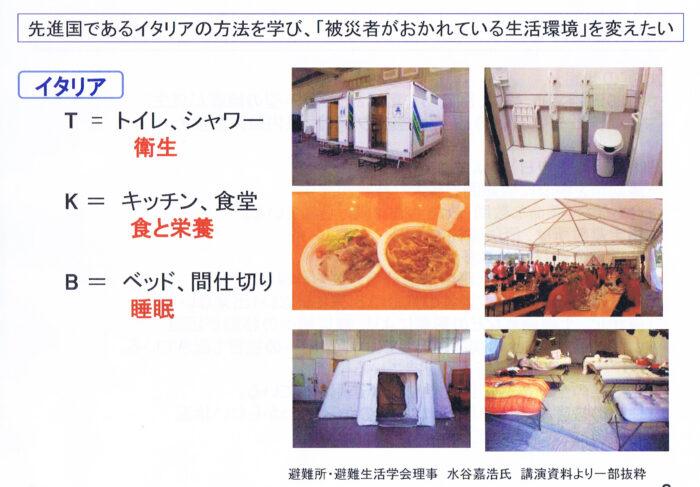

イタリアではあらかじめ支援拠点に資機材が備蓄されていて、発災から48時間以内にTKBの体制を整えて避難者の支援にあたります。Tはトイレ・シャワーのことで衛生面、Kはキッチン・食堂を意味し食と栄養の提供、Bはベッド・間仕切りで睡眠環境の確保のことです。

被災者数に応じて支援体制が整えられ、被災者250人に対し訓練された民間の支援者50人を投入するようになっています。特に食支援ではプロの料理人が入って栄養バランスのよい温かい食事を用意し、それを食堂で提供するようになっています。これらにより、イタリアでは災害関連死はゼロと言われています。

自治体の対応も含め、発災初期の被災地は混乱していますが、被災地の外から包括的な支援が迅速に届くことによって、被災者に的確に対応することが可能になります。その有効性を検証して明確になった課題を県内外に発信しようというのが、今回の実働訓練の趣旨でした。

被災地支援団体が結集して実施

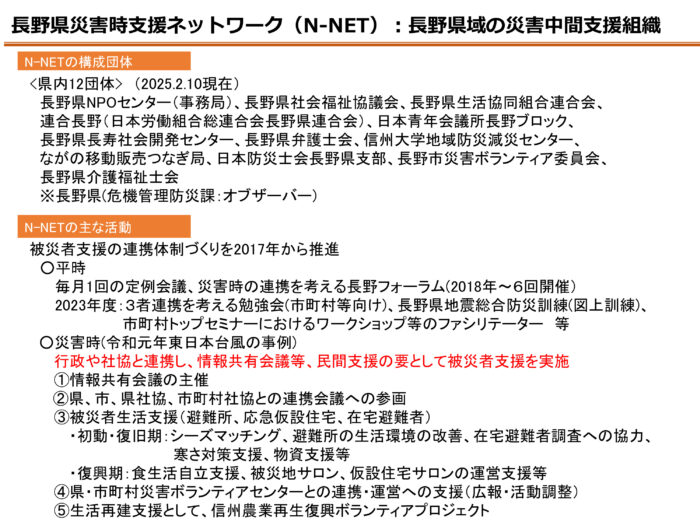

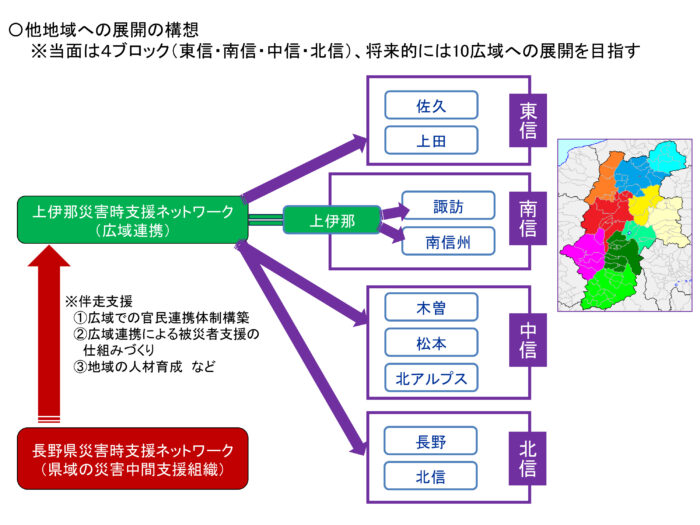

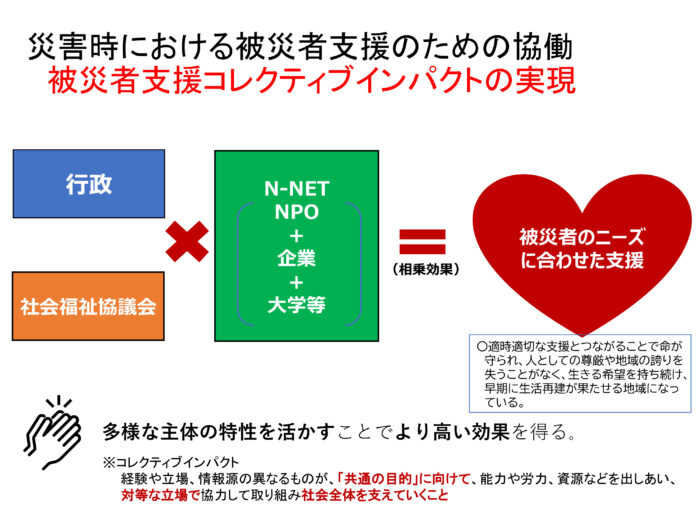

企画実施したのは長野県災害時支援ネットワーク(N-NET)、一般社団法人避難所・避難生活学会、㈱シェルターワン、長野県社会福祉協議会です。趣旨に賛同した清水建設㈱、KOA㈱・一般社団法人伊那谷㈶、長野県立大学、伊那市、諏訪市、長野県が協力として名を連ねました。

N-NETの事務局が置かれている特定非営利法人長野県NPOセンターが総括し、一般社団法人ながの移動販売つなぎ局、公益財団法人長寿社会開発センター、日本防災士会長野県支部、特定非営利活動法人ながのこどもの城いきいきプロジェクト(長野市緊急時における子ども支援ネットワーク事務局)、長野県社会福祉協議会、諏訪地域の社会福祉協議会などが参画しました。

災害時に支援活動を行ない、平時においても防災推進に取り組んでいる民間グループに加え、企業や教育機関、行政も関わる大きなプロジェクトとして実施され、それぞれが得意としている英知とスキルを結集しての取り組みでした。

会場は諏訪湖に面した旧東洋バルヴ諏訪工場跡地(諏訪湖多目的広場)で、ここを支援拠点および避難所の設置場所としました。

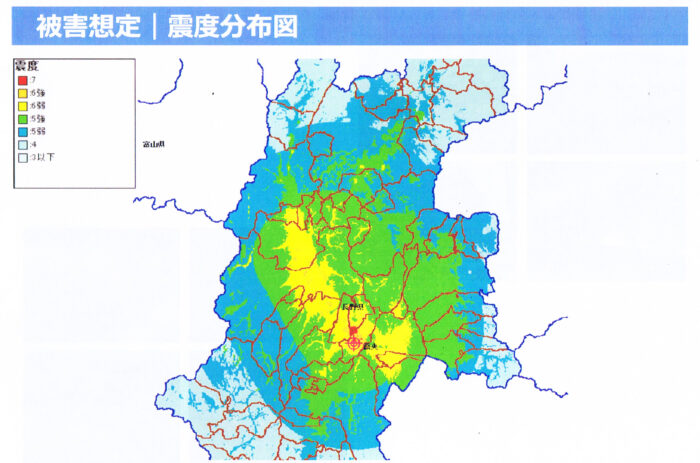

諏訪市で大規模地震発生を想定

被災を、次のように想定しました。

3月20日(木) 早朝5時47分

諏訪市を震源とした直下型地震が発生

マグニチュードは7.3(阪神・淡路大震災クラス)

長野県内の最大震度は7

発災翌日(2日目)の被害状況は、次の通りです。

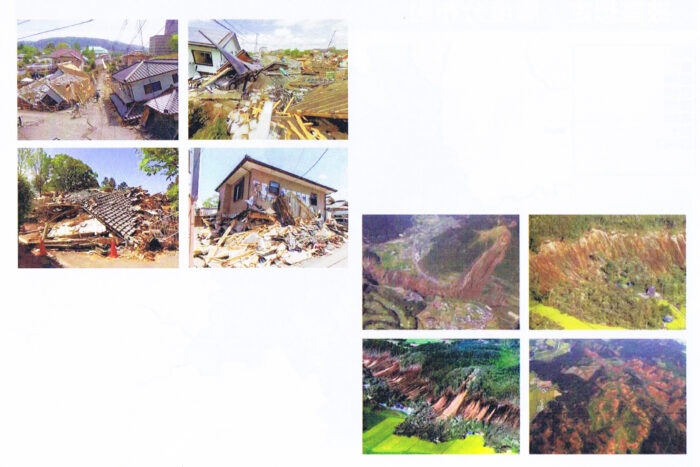

〇諏訪市を中心に広範囲で甚大な被害が発生

〇懸命な救助・救援活動が続けられている

〇指定避難所はすでに満杯の状況

〇非指定の避難所も多数開設

〇余震がひどく、車中泊の避難者も多いとみられる

〇指定避難所以外の被災者の状況は把握できていない(できない)

〇液状化、土砂崩れなどの影響で被災地への移動は困難

〇広い範囲で停電、断水が発生

〇一般道は何とか走行可能

発災直後の被災状況は把握が困難です。救助・救援はもとより支援活動を迅速に行なうためには被害にかかわる情報の収集が必須であり、訓練にあたっては想定の被災状況を参加者がイメージし、その状況下での避難所運営と支援活動であることを意識して取り組みました。

9時から行なわれた支援者役の人たちへの訓練内容の説明でも、また10時から行なわれた避難者役への説明でも、被災状況をリアルに思い浮かべてもらえるようにしました。

被災地から離れた場所から資機材を搬送して拠点を設営

20日の早朝に発災し、直ちに設営関係者に招集指示が出されました。

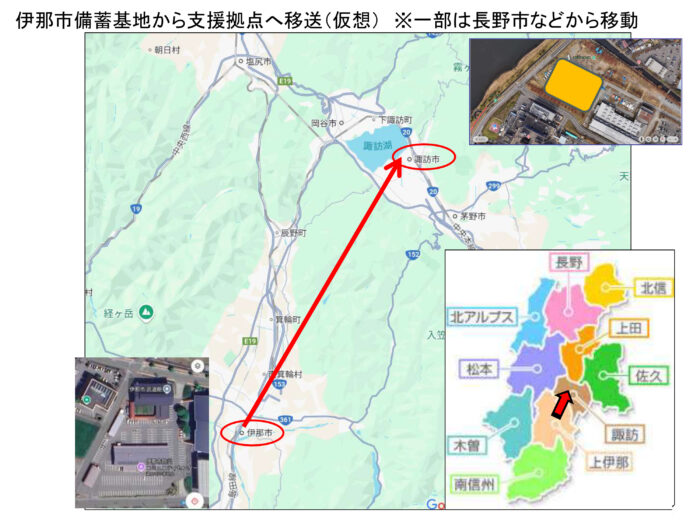

被災地から40㎞離れた伊那市から被災地の諏訪市へ支援に向かうことになります。8時半には関係者が集合し、9時から伊那市の資機材集積所で積み込みを開始しました。9時半には諏訪市の拠点予定地に向けて順次出発します。11時には1台目が拠点に到着し、荷下ろしは12時にすべて完了。13時になると支援者が続々と集まってきます。班編成をして設営の手順を説明し、拠点および食堂として利用するテント、避難所として利用するシェルター、トイレやシャワーなどの設備設置の作業を開始しました。18時にはすべて完了です。発災からわずか12時間後でした。

避難所設営の全体計画と統括指揮にあたったシェルターワン代表の児島功さんは、「イタリア式の『48時間以内』という目標で捉えたとき、100㎞圏内であれば資機材の搬送と設営が可能だとの実感を持つことができた」と話しています。広域連携により、被災地の外からの応援で避難所を設営するという新たな取り組みに道を開くものでした。

避難者役への状況説明とお願い

イタリア式避難所システムが避難者にどう受けとめられるかを確認することが、今回の実働訓練での大きなねらいの一つでした。避難者役としての参加者を募集し、子どもや高齢者も含め120名が協力しました。

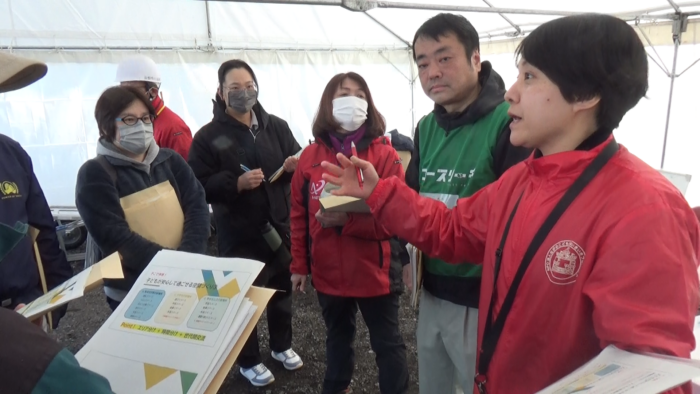

避難者役の人たちは21日10時、前日に設置した大型テント(ここはあとで食堂となる場所)内に集まり、主催者から説明を受けました。災害時支援ネットワーク(N-NET)事務局(長野県NPOセンター)の古越武彦さんは、災害そのもので助かっても、その後の過酷な環境の激変で命を失ってしまう人たちがいる実態を語り、「災害関連死を出さないイタリア式避難所の仕組みが重要である」と実働訓練の意義を語りました。

被害の想定を詳しく説明し、現在どのような状況下に避難者役のみなさんが置かれているかイメージを描いてもらい、その後4つのグループに分かれて避難所設営の状況を見学しました。

見学に先立って、現時点での大切なことが指摘されました。案内役をした長野県NPOセンターの吉田百助さんは、被災から2日目の現時点で大切なことは、家族や知人で行き会えていない人はいないか確認することだと訴えました。もしかしたら倒壊した建物の下敷きになっているかも知れないし、けがをして倒れているかも知れないからです。避難して来た人たちは自分が助かったことに安堵するだけでなく、知り合いの安否確認を行ない、もし状態がわからない人がいるときは本部等に知らせることが大事であると話しました。そして、「発災から72時間は命を守る大切な時間」と説明しました。

TKBを整えた避難所設備を見学・体験

避難者役の人たちの目を引いたのは、ドーム型のシェルターのような建物でした。

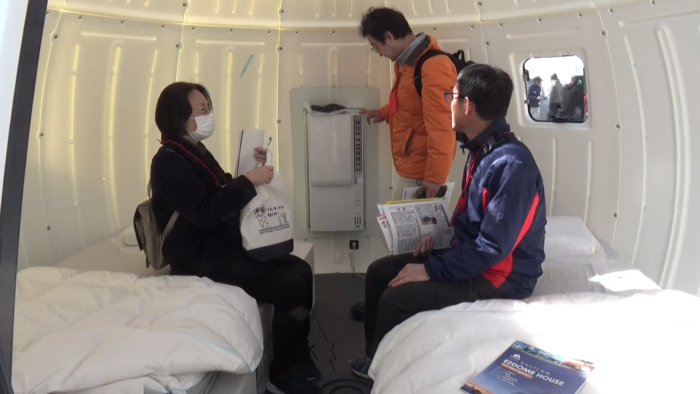

たまねぎ型で周囲の幅3.4m、高さ2.55m、中の広さは約4畳半。高密度のポリエチレンでできていて、水に強い性質があります。このなかに段ボールベッドと寝具が2人分置かれて、避難場所として使う設定でした。これが会場に9基設置されていました。避難者役の人たちは中に入ってベッドに寝てみるなど、「住み心地」を試していました。

シェルターには発電機によって電気が供給され、オプションで付帯したエアコンによって冷暖房がとれるようになっています。「イージードームハウス」という名称がついており、コロナ感染流行期には医療機関での利用があったとのことです。パネルを組み合わせてネジでとめていきますが、およそ1時間半で組み立てられるとの説明でした。災害時に活用できるよう備蓄しておいて活用が可能かを検討するもので、さまざまな感想が主催者に届いているようです。イタリアでは一家族数名単位で避難生活ができるテントがあるものの、日本ではまだ適当なものがないとの主催者の説明でした。

トイレは「水洗式」が設置されました。清潔感が感じられます。水はホースで水道から取り入れるか、水道が使えないときは浄水タンクを設置してポンプで送ります。車両で運搬して設置する大型のトイレは下部に使用2,000回分を貯められるとの説明でした。能登半島地震でも断水によってトイレが使用できず、避難生活の大きな障害になっていました。長野での台風19号災害のときも下水道が使えなくなり、臨時のトイレ設置にも時間がかかる状況でした(汲み取り式)。

シャワーも設置されました。挿しこみ式で簡単に組み立てられ、資機材はコンパクトで搬送が容易です。コインを入れることで使用できるようになり、利用できる時間は自由に設定できます。水温も自由に変えられます。灯油式のボイラで温水が出るようになっています。管理者がいなくても24時間稼働が可能だとの説明でした。車いすで対応できるものもあり、説明者は介護の支援が容易であることを強調していました。

その隣には洗濯機が置かれていました。洗濯機は避難生活のなかで強く希望が出される設備です。

生活用水を確保する設備も関心を呼んでいました。断水したとき、プールなどの水をろ過して使えるようにするものです。珪藻土のパウダー(粉末)を通しきれいにする仕組みです。汚れた水をろ過してきれいにするデモンストレーションをしながらの説明。その威力に見学者は驚いていました。今回はシャワー、洗濯機、トイレ、手洗い用に配管してありました。断水で水道が使えないときの生活用水確保の重要性と、その方法があることを知ることができるコーナーでした。

食支援で調理のため出動したキッチンカーは4台でしたが、これとは別にキッチンコンテナが展示されていました。キッチン、シンク、エアコン、ガス給湯器、シーリングライトなどが設備されていて、快適な空間の中で調理ができます。移動は車で行ないます。

このような一連の設備が避難所として整備される必要性について、主催団体でもある避難所・避難生活学会の水谷嘉浩さんは「シャワーが来たらきれいな服に着替えなければならない。そのためには洗濯機が必要になる。トイレがあるから安心して食事を摂ることができる」と、設備がそれぞれつながっていることを説明しています。

そして、被災地の外からすべてそろった状態でモノと運用する人が入って来ることの重要さについても、「被災地の自治体の負担を大幅に下げることができる」とその意義を話しました。

支援者役はチームに分かれて支援活動に従事

支援者役の人たちは発災2日目の21日9時に本部になっている拠点テントに集結。被災状況とイタリア式避難所システムの意義の説明を受けたあと、チーム編成をして支援活動を開始しました。

250人の避難者と支援者の食事を提供するための「食支援チーム」が最初に組まれました。手上げ方式で30人ほどが参加です。

続いて「福祉チーム」の編成です。福祉面での支援は能登半島地震でも拠点をどこに置くかで苦労しました。福祉の拠点を避難所に設置して避難者とともに生活しながら支援するという新しい試みです。

さらに「子ども支援チーム」も設けられました。避難所にいる子どもたちのケアの重要性は平成元年の台風19号災害でも教訓として導き出されており、長野市で平時からネットワークで体制づくりしていることから、今回の訓練のなかでも実際の支援活動をしてみることにしました。

まったく新しい試みとして位置付けられたのが、避難所に来ていない(来れない状態にある)被災者にどう支援を届けるかを模索するチームです。発災から2日という時点で何が可能か。余震が続き、危険にさらされている被災者を救うためにボランティアの支援者としてどこまで行動を起こせるかを、能登での支援活動に携わった人たちにも参加してもらって、「学ぶ」という視点で取り組むことにしました。

「食支援チーム」は場所を移動して食堂テント内で打ち合わせです。リーダーを務めた、ながの移動販売つなぎ局の村上裕紀子さんから手順の説明がありました。配膳場所の設営、動線を配慮した出入り口の設置など食堂の場づくりを指示。メニューなど避難者への情報提供にかかわる掲示も伝え、班に分かれて行動を開始しました。

「子ども支援チーム」の打ち合わせでは、長野市緊急時における子ども支援ネットワーク事務局の廣田宜子さんから、台風19号災害のとき、被災後すぐに支援にあたったことが子どもたちの心の回復につながった経験の話があり、「受容して寄り添う姿勢」や「日常の生活に早く戻す必要性」をチームの人たちに伝えました。

迅速で効率的な支援を届けるためには、本部を中心とした全体のコーディネートと各支援チームにおける支援活動に熟知したリーダーのイニシアチブが必要であることを感じさせる活動のスタートとなりました。

栄養バランスを考えた温かい食事の提供

実働訓練のねらいとして重要な柱だったのは、栄養のある温かい食事を食堂で楽しく摂ってもらうことでした。

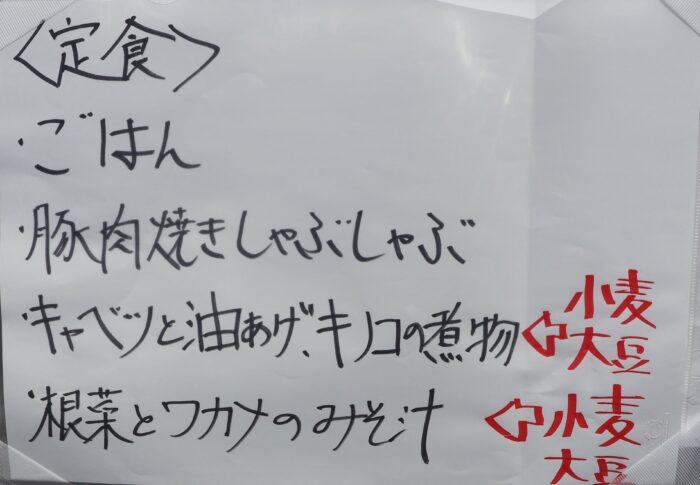

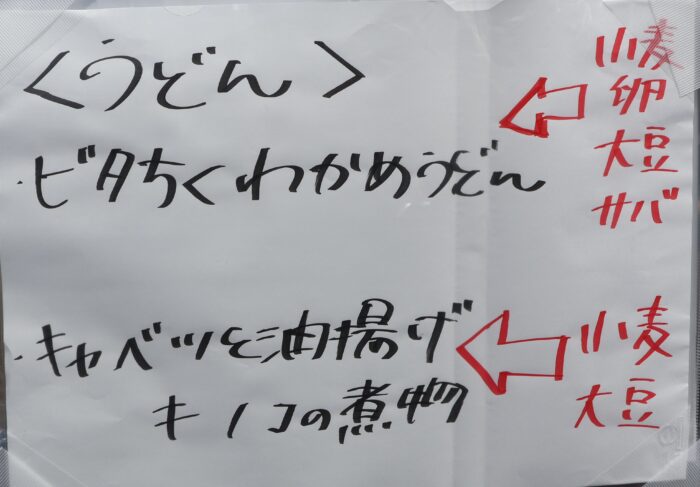

キッチンカーが4台出動し、主食・主菜・副菜・汁物を分担して作りました。メニューは2種類用意され、「定食」はごはん、豚肉焼きしゃぶしゃぶ(主菜)、キャベツと油揚げ・キノコの煮物(副菜)、根菜とワカメの味噌汁でした。「うどん」はビタミンちくわとわかめ入りで栄養を確保し、副菜がつきました。250食を短時間に作る必要がありますが、4台のキッチンカーが分担することで可能になりました。

これを配膳係が座席まで運びました。避難者が並んで受け取るのではなく、座席で待ちます。待つ間も食事中も、近くの人たちと会話がはずみます。これまでの日本の避難所の食事風景は、並んでおむすびや弁当などを受け取り避難所の個々のスペースで摂ることが多く、実働訓練では「食堂を設けて、そこで食べる」というイタリア式を実践し、その効果を検証したのです。

食事の準備では要支援者の対応についても盛り込まれました。福祉支援をするDWATから情報が伝えられ、「刻み食」を提供しました。一律的な食事提供ではなく、避難者の体の状態に合わせることも訓練のひとつでした。配膳にあたっては、「アレルギーは大丈夫ですか」と必ず声をかけていました。献立の掲示でも、小麦、大豆、卵、サバが入っていることを明示して対応していました。

日常的に調理しているプロの手による食事であり、味は好評でした。温かさも話題になっていました。避難中でも、いかに日常の生活環境に近づけるかが大切で、食支援の実施は、そうした形での避難所運営の可能性を探るうえで成果が得られたようです。

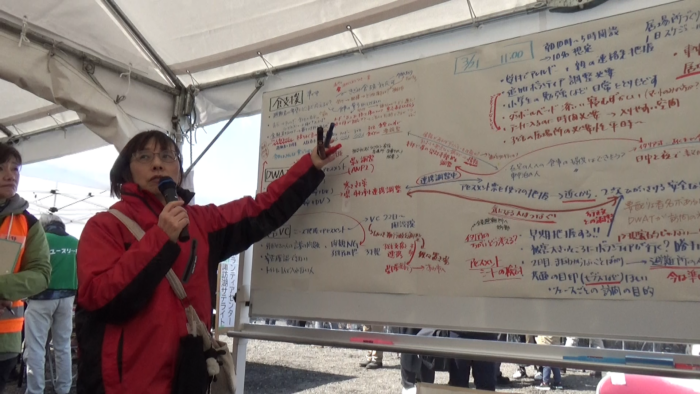

各チームが集まり本部で「情報共有会議」

被災地支援活動では、支援者が情報を共有し、課題の整理と連携を強化する取り組みをします。模擬「情報共有会議」も行なわれました。

「シェルターには子どもたちが入りやすい工夫が必要(最初は怖がっていた)」、「外国籍の方の通訳ができる人が欲しい」、「廃棄物の処理をボランティアセンターとして始めたいので行政との連絡を」、「トイレに段差があって一人では入れない人がいる」などの情報や要望、改善点が出されました。実践をイメージして活動するなかで浮かび上がってきた課題です。

在宅被災者の支援チームからは、発災から2日目で避難所に来ていない人の状況把握の必要性は高いが二次災害の危険が高いため、ボランティアとして安全が確保されていない場所に入るのは難しいと話し合ったようです。それでも何らかの活動はする必要があるということで、避難して来た人たちから状況の聴き取りをしたいとの説明がありました。そのためにはハザードマップや住宅地図などの基礎資料が必要になるとの提起がされました。

本部からも、「ここに支援の拠点があることを知らない人も多いので、外に出て活動する人たちは拠点があることを伝えて」との要望が伝えられました。

発災2日目の民間の活動だったので行政関係者の参加はありませんでしたが、行政に伝えることの整理もされていました。各チームから出された内容は模造紙に書き出されました。発災から2日目の状態は、拠点となっている本部も混乱していることが予想されますが、整然と情報を共有して対応するうえでの訓練になっていたようです。

実践訓練を通じて見えてきたことは…

支援者も食事を摂り、13時半からまとめの本部会議が実施されました。

「食支援チーム」からは、「多様なニーズにどこまで応えるかを現場で即時に判断することの難しさを感じた」との報告がありました。

DWATのチームからは、「避難所として設営されたドーム型のシェルターを利用するとき、孤立感を感じやすいので、呼び鈴をつけたり、みんなが集まれる場所を設けたりする必要がある」との意見が出されました。

ボランティアセンター設置のチームは、発災2日目の時点での活動としては、「避難者の不安に耳を傾けるとともにニーズを把握し、災害ボランティアセンターを今後立ち上げることを知ってもらう活動になる」との考えを述べました。

「子ども支援チーム」からは、「子どもの居場所があることを広く伝えることや専門家の参加が必要であること、十分な対応をするためにはスタッフの手が必要になる」と報告しました。

支援活動の留意点として、「支援者であることがわかるようビブスを着用するなどの工夫が必要なこと」、「被災者にも受援力が求められるとともに、支援者も押しつけがましくならないようにする注意が必要では」との意見も出ていました。

被災を想定した実動訓練のなかで、被災を支援する現場で何が重要になるかの気づきが得られ、今後の支援活動に活かせる提案でした。

気づきを活かして今後の体制づくりに向かう

2日間の実働訓練で気付いたことをアンケートで参加者全員から寄せてもらっており、災害時支援ネットワーク(N-NET)は今後に向けて感想・意見を取りまとめることにしています。

最後のまとめの本部会議で、事務局の古越武彦さんは今後の体制づくりについて、「(資機材の備蓄などを)行政や国にもお願いしていく。また支援する人を増やすための訓練や研修をする仕組みをつくっていく」と説明しました。

訓練の様子は新聞各紙のほか、テレビ信州やNHK長野放送局などによってニュースの特集として報じられました。5年前の被災地長沼地区の様子を中心に番組を編成している長沼アップル放送局も、活動の様子の詳細を記録として収録し、YouTubeチャンネルで提供しています。

※掲載の図版は、主催者提供の資料から転載しました。

取材・執筆 ソーシャルライター 太田秋夫(防災士)