長野県内で大規模災害が発生したとき、キッチンカーの出動でバランスのとれた食事を避難者に提供することを模索する人たちが、課題を洗い出し今後に備えるための実動訓練を2025年2月6日、長野市で行ないました。

主催したのは一般社団法人ながの移動販売つなぎ局と長野県立大学健康発達学部食健康学科の稲山貴代教授です。長野県危機管理部と長野県災害時支援ネットワーク(N-NET)が共催し、会場は県立大学。気温1度の寒風が吹くなか3台のキッチンカーが役割を分担し、テントによる食堂を設置して、50人分の食事を提供してみました。

能登半島支援で見えたこと

前年の2月上旬、つなぎ局は長野県の要請を受け、キッチンカーの仲間に呼びかけて能登半島に出動し、11日間の食事支援を行ないました。

そのときにわかったことは、1台のキッチンカーで作る場合は提供できる食数に限界があることでした。また被災者目線で長期の継続的な支援をするためには、キッチンカー業者の協力や支援関係機関との連携が不可欠だということを強く感じました。そして、より多くのキッチンカーが支援にかけつけるための環境整備も必要になっていることでした。

被災地支援に行ったことがないキッチンカー業者にとって、発災直後に初動で動くことはハードルが高いのが現実です。そこで、つなぎ局は前年7月から定期的にキッチンカー業者の勉強会を開催し、調理のノウハウについても学び共有してきました。最近注目されているイタリア式の食事支援についても学びました。そのやり方でなら課題が解決できるのではないかと考えるようになりました。

複数のキッチンカーによる連携を模索

1台のキッチンカーで主食、主菜、副菜、汁物を作って一定の時間内で提供する場合、作れる食数に限界があります。そこで複数のキッチンカーが連携分担し、主食・主菜については被災していない地域の飲食店の協力を得て調理し、現地へ運ぶという方式を考えました。調理してから2時間以内に提供するいう条件が必要になっています。

能登半島支援のときは長野から距離が遠く、調理したものを被災地まで運ぶことは出来ませんでした。そのため食材を持ち込んで現地で作ることになったのです。県内での発災であれば、高速道路を使って別の場所で調理したものを運ぶことが可能です。このやり方で実動訓練をしてみようということになりました。

これまでの避難所運営では、避難者が弁当を受け取り、自分の居住スペースへ持って行って食べるスタイルが多くなっています。そこで食堂を設置して、生活の場所と食事をする所を分けるイタリア式でやってみることにもチャレンジすることにしました。

支援対象者を250人に設定し、その分の食事を提供する場合、調理の時間はどのくらいかかるか。炊き出しや支援にあたる人数は何人必要かといった課題を実際にやってみて探るのが今回の訓練の目的でした。

関係者が連携し、長野市から被災地の南信へ食支援

実動訓練にはつなぎ局のメンバー、キッチンカー業者、県立大学の学生、長野県の危機管理部職員、県社会福祉協議会担当者、県災害時支援ネットワーク事務局などが集結。炊き出し係、配膳係、避難者支援係、記録係等を分担して実施。避難者役は県立大学の学生が休みに入っていたため、職員に要請し大学あげて協力が得られました。

被災地は南信地域で、長野市から130㎞離れています。避難所にいる200人の避難者と避難所から3㎞離れた集落にいる50人の被災者の食事支援をするというのが想定です。発災後4日目から2週間、昼食と夕食の1日2食を支援する活動です。道路は仮復旧していて高速道路の使用は可能ですが、インフラは電気・ガス・上下水道が使えません。

この日は、その規模を想定しながら、50人分の夕食支援する取り組みにし、そのなかで課題を見つけることにしました。

工夫しながらにテントによる食堂を設置

まず協力し合ってテントを張り、食堂を設置しました。机と椅子を並べ、周囲4方に風よけの幕を付けました。石油ストーブで暖をとり、電灯も設置して電源は発電機から供給しました。この日は震えるほどの寒さで、「14年前の東日本大震災の日も寒かったんですよね」との声も聞かれました。横幕を張り、ストーブが入ると、戸外にもかかわらず暖かく感じられました。

最初は教室のように長テーブルを列に並べて3人掛けに配置しましたが、途中で提案があり、テーブル3脚を一緒にして周囲に椅子を置く方法や向きを変えてみる配置などもやってみました。お互いに顔を見ながら食事ができるようになり、テント内のスペースにも余裕ができました。知恵を絞り、工夫しながらの準備でした。

備蓄食品を組み合わせたバランスのよい食事づくり

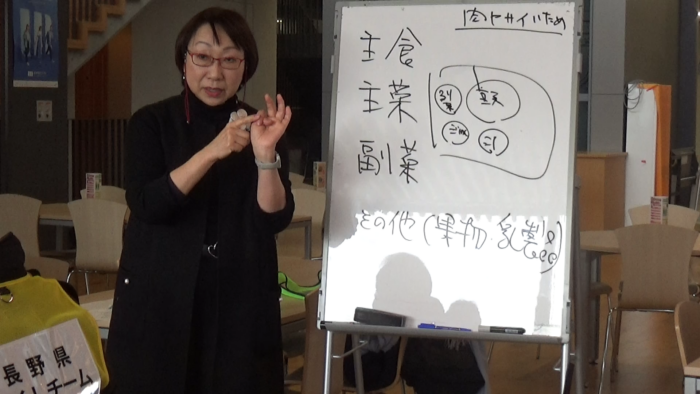

食堂の設営が終わると、炊き出し係は調理を開始しました。その間、手のあいた人たちは災害発生後の1週間、ローリングストックで備蓄してあった食料を使って栄養を確保する献立について稲山教授から学びました。

主食(ごはんなど)、主菜(メインの料理)、副菜(主菜で使わなかった野菜、海藻などの料理)、その他(果物や乳製品)が栄養バランスの取れた食事の基本ですが、カレーであればこれらが入っているし、ハンバーガーでもパンとハンバーグで主食と主菜になり、これに野菜サラダをつければバランスがとれると稲山教授は説明しました。そして備蓄した食品だけでバランスある組み合わせのワークをやってみました。

長期保存の食品の写真の裏に栄養素やエネルギーが書かれたものがたくさん用意されていて、そこから食品を選んで組合せてみます。稲山教授は、「災害だから我慢しなければいけないではなく、災害時でもおいしく健康的な食事を自分たちで整えることができる」ことを知って欲しいと話しました。「栄養バランスのよい食事で健康が守れていることが心の安心にもつながる」としました。

「被災直後の食事についてメディアからの情報で、パンとおにぎりしか食べられないのかと思われている。これでは絶望でしかないが、そのあとキッチンカーの人やボランティアが支援に入って繋いでいる。だから今回のような取り組みを多くの人に知って欲しい。インフラが復旧して物が入るようになったら、おいしく楽しい食事をみんなで食べられるように支援していきたい」と稲山教授はワークを締めくくりました。

食堂で温かいメニューを楽しんで食べる

主食・主菜が現地に到着しました。まず遠隔地の避難所分を用意して車に積み込んで出発です。引き続き要支援者への提供となりました。認知症の人、引きこもりでコミュニティがうまくとれない方、自力で食べられない障害者などが設定され、配膳係がお盆にのせて運んで来た食事を、支援担当者が食べるサポートをしました。

その後、避難者が続々と集まって来て、並んだキッチンカーからそれぞれ主食・主菜、副菜、汁物を順に受け取り、食堂に入って食べます。

受け取りにあたっては避難者の流れが混雑しないように動線を工夫しました。渡す際にアレルギーがないかも確認しました。こうしてテントのなかで温かい食事を同席の人たちと話しながらいただくという形がスムーズにできました。

今回のメニューは白飯、豚肉と高野豆腐の生姜焼き、蕪とキャベツの温野菜サラダ、胡麻ドレッシング、いろいろ野菜の味噌汁でした。避難者役の県立大学職員のみなさんの表情は笑顔です。

大量の食事支援をする環境をどう整備するか

つなぎ局の村上裕紀子さんはキッチンカーでの提供について「2時間で200食を作ることはまず無理だ」と話します。そこで考えたのが、分担することでした。

ほかに考えられる方法は、大きなテントを張り、大きな鍋などの調理機材を使うやり方です。しかしテントの場合は雨が降ったとき地面が濡れるなど天候に左右されるし、風が吹くと埃がテント内に入ってくるという問題が生じるとのことです。衛生面を考えると、やはり調理する場所が囲まれたキッチンカーが理想のようです。食事支援では調理の環境をいかに用意するかが課題なのです。「コンテナを据え置いて調理できる環境が整えられ、調理する人が交代してやれるのが一番いい」とも話します。

食堂設置の大切さを実感

長野県災害時支援ネットワーク事務局長の古越武彦さんは実動訓練の後、次のように振り返りました。

「イタリア式のような仕組みができそうだという感覚を持つことができた。避難者役の人たちの会話が弾んでいるのを見て、これは避難所として必要な光景だと思った。お互いに『無事だったね』とか、『また頑張ろうね』とか話せる場の提供が大事なのに、いままで軽んじられていた。そのことがわかったのは大きな収穫だ」

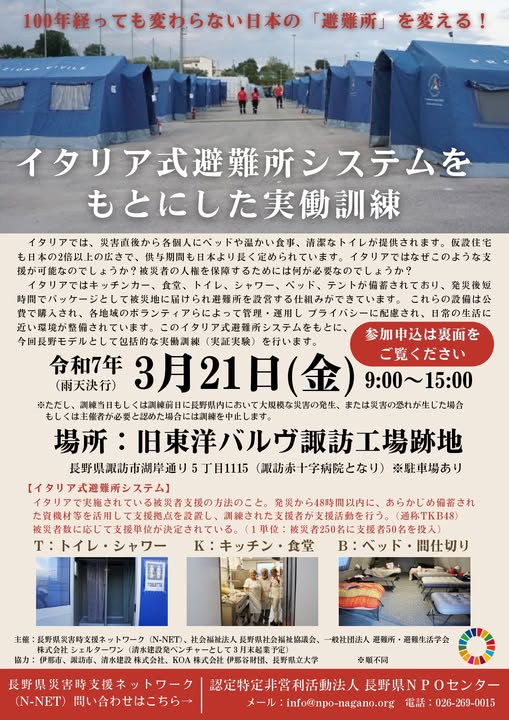

本格的なイタリア式避難所システムの実働訓練を諏訪市で計画

この日の実動訓練は、3月21日(金)に諏訪市で行なう「イタリア式避難所システムをもとにした実働訓練」に先駆けて、縮小した規模で実施してみたものです。

イタリアでは災害直後から各個人にベッドや温かい食事が提供されます。キッチンカー、食堂、トイレ、シャワー、ベッド、テントが備蓄されていて、発災後短時間にパッケージとして被災地に届けられ、避難所を設営する仕組みができます。ボランティアらが管理・運営し、日常の生活に近い環境が整えられます。

このイタリア式避難所システムを長野モデルとして実施してみようという訓練です。長野県災害時支援ネットワーク、長野県社会福祉協議会などが伊那市、諏訪市、企業などの協力を得て実施します。

伊那市の備蓄基地から(一部は長野市から) 前日(20日)、諏訪市の支援拠点に資機材を移送し、当日は被災者支援訓練と避難者体験を実施します。この実証実験によって課題を検証し、いずれ長野から「日本の被災者支援」の変革を促そうという取り組みです。

【参加募集】イタリア式避難所システムをもとにした実働訓練 | 認定特定非営利活動法人 長野県NPOセンター

つなぎ局では今後について、レイアウトの配置、食事提供までの時間、250人分を調理するときの必要時間と人員、現地支援者との情報共有などを検証して今後に活かします。また今回の結果をキッチンカー事業者に周知して支援可能な事業者を拡大をしていくことにしています。支援の拠点づくりに向けて関係機関との連携も強めていくとのことです。

取材・執筆 ソーシャルライター 太田秋夫