あなたの大切な人が、もし病気や事故で心肺停止になってしまったとき、あなたはその人の命を救えますか。救急車を呼んだだけでは手遅れの危険が大きいのです。一刻も早く一次救命処置をする必要があります。その人の命は、あなたの行動いかんにかかっています。

筆者は10年前から赤十字救急法指導員として一次救命処置をはじめとする救急法の普及にあたってきました。本稿では、一次救命処置の必要性と具体的な方法、講習の現状や命を救える可能性についてお伝えします。それは一人でも多くの人に救命処置を覚えてもらい、一人でも多くの人命を救いたいという願いからです。

いつ遭遇するかわからない心肺停止

脳卒中や心臓病などの病気、予期せぬ事故(ケガ)だけでなく、日常生活上でも心肺停止に陥ることがあります。

高齢者や乳幼児では食べ物や異物が喉に詰まって呼吸ができなくなったとき、それをただちに取り除かないと心肺停止になります。夏場の熱中症でも心肺停止になることがあります。高齢者は熱中症の症状が出ているのに気づかずに状態が悪化していき、ついには心肺停止になってしまうのです。2023年(令和5年)は全国で1,651人が熱中症で亡くなっています。

健康な人がスポーツ中に心肺停止に襲われることがあります。走っていて突然倒れたり(急性心筋梗塞など)、サッカーや野球のボールが胸に強く当たって心臓振盪(しんとう)を起こしたりしたときです。

ぜひ知って欲しいのは、入浴中に亡くなる人がたくさんいることです。厚生労働省研究班は、年間1万9,000人に上るという数字を発表しています。交通事故の死亡者数約4,000人の4~5倍です。高齢者ほどリスクが高く、ヒートショックや熱中症(入浴中でも起こる)になり、さらに何らかの原因によって意識を失って溺水することもあります。

このように、身近な人が予期せず、ある日突然に心肺停止になってしまうことがあることを、私たちは認識しておくことが必要です。

ただちに救命処置をすることで命は救える

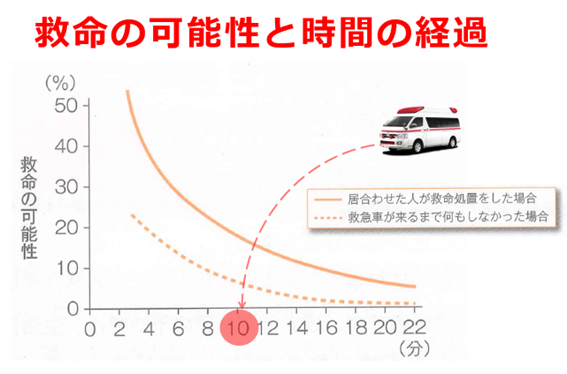

心肺停止に陥っても、すぐに一次救命処置をすることで命を救うことができます。それは時間の経過とのたたかいです。心肺停止後ただちに救命処置をすれば助かる可能性は高く、時間が経過するほどに救命率は急速に低下します。119番通報をしてから救急車が現場へ到着するのに平均約10分の時間がかかります。救急車の到着を待って救命処置を始めたのでは、助かる確率は大幅に低いのです。

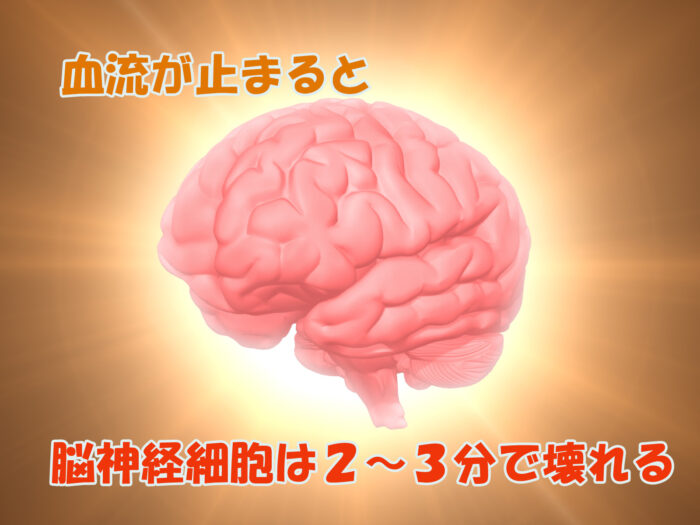

心臓は全身に血液を送り出すポンプです。これが止まると最もダメージを受けるのは脳神経細胞です。血液が届かなくなると、脳神経細胞は2~3分で壊れてしまいます。壊れた脳神経細胞は元に戻りません。ですから、脳神経細胞が壊れないように、胸を強く押すことによって胸郭(きょうかく)内にある心臓を動かし、脳に血液(酸素)を送り届ける必要があります。脳神経細胞が壊れないような処置をしながら病院へ救急搬送し、医師による本格的な救命処置を行なうのです。私たち市民が一刻も早く一次救命処置をしなければならないのは、脳神経細胞が短時間に壊れてしまうからなのです。

心配蘇生(胸骨圧迫)とAEDによる除細動は誰でもできる

本稿では講習会の現状など一次救命処置の普及状況についてお伝えしますが、まずは一次救命処置の概要を紹介します(寸刻を争って行動に移す必要な技術であることにちなんで)。

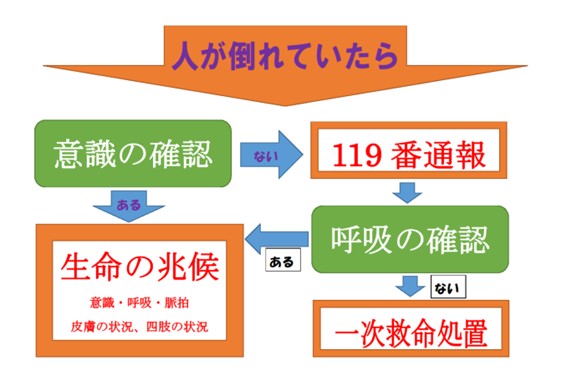

人が倒れていたら周囲の状況を見回して安全であることを確かめてから近づき、まず全身の状態を観察してください。もし大出血をしているようでしたら、直ちに止血(ガーゼやタオルなど清潔な布を傷口に当てて強く圧迫する。これが直接圧迫止血)します。

そして大きな声で「大丈夫ですか」と声をかけ、返事(何らかの反応)があるかを確認します。何の反応もなかったら近くにいる人に119番通報をしてもらいます。さらに別の人にAEDを持って来てもらうよう依頼します。これが最初にやってほしい〈第一ステップ〉です。

次に、呼吸をしているかどうか確認します。胸、おなかが動いているか観察し、①動いていないとき、②しゃくりあげるような変な(普段と異なる)呼吸をしているとき、③動いているかどうか判断がつかないときは心肺停止との判断をして、ただちに胸骨圧迫をします。これは、以前は心臓マッサージと呼ばれていた救命の技術です。脳神経細胞はあっというまに壊れてしまうので、急いでください。

胸骨圧迫のやり方は、肘をしっかりと伸ばし、手の平の膨らんだところ(手掌基部)を胸の真ん中(胸骨の下半分あたり)に両手を重ねて当て、真下(背骨)に向かって強く押します。胸が5センチ(乾電池の長さ)ぐらい沈むまで強く押します。1分間に100~120回のテンポです。この処置によって脳に血液を送り出し、脳神経細胞が壊れないようにします。

けっして難しい技術ではなく、119番通報をすると講習を受けた経験のない人に対しても、救急司令員が口頭指導で実施してもらうようになっています。難しいのは、勇気をもって行動に移せるかどうかです。

この胸骨圧迫と並行して行なうのが人工呼吸です。頭の側の手のひらでおでこ(額)を押さえ、反対側の手の指で顎(あご)先をあげて気道を確保し、額を押さえていた頭の側の手の指で鼻をつまんで口から息を吹き込みます(感染予防用のマスク使用が望ましい)。この技術は講習で練習しないと難しいかも知れません。

胸骨圧迫と人工呼吸を合わせて心肺蘇生と呼んでいます。現在はコロナの感染が終息していないので、人工呼吸はしなくてもよいとされています。胸骨圧迫のみでも命を救える可能性があるからです。この処置を〈第二ステップ〉として覚えておきましょう。

続いてAEDが到着したら、これを用いて電気ショックによる除細動の処置をします。これが〈第三ステップ〉です。

電源を入れると音声メッセージが聞こえてくるので、落ち着いてそれに従います。パットを右胸の鎖骨下あたりと左の脇の下5~8㎝の位置に貼り、充電が完了したら電気ショックのボタンを押します。これは心臓がけいれんしたように震えた状態(心室細動)になっているのを取り除くための処置です。AEDの使い方も難しくはなく、音声メッセージの指示通りにやれば、誰でも使用することができます。難しいのは、やはり勇気をもって実行できるかでしょう。

救急法の講習会で一次救命処置を学ぼう

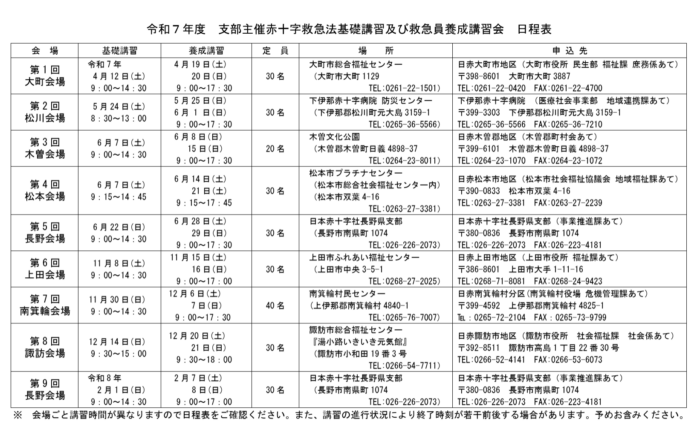

日本赤十字社では1926年(大正15年)の衛生講習会開催以来、全国各地で人の命を救う方法や健康で安全に暮らすための知識と技術を伝える講習会を実施しています。救急法の講習としては①基礎講習、②救急員養成講習、③短期講習、④オンライン短期講習があり、2023年度(令和5年度)は全国で1万1,738回の講習が行なわれ、35万9,078人が受講しました。

基礎講習の内容は一次救命処置の習得です。救急員養成講習は基礎講習を修了して検定に合格した人が対象となります。一次救命処置以外の応急手当(急病・けが・止血・きずの手当・骨折の手当・搬送・救護)を学びます。2日間の日程で実施し、最終日の検定試験に合格すると赤十字救急法救急員の資格認定がされます。短期講習は主催者の予定に合わせて1~3時間で一次救命処置や応急手当を扱います。オンライン講習はZoomを用いて行なう講習です。

長野県では2023年度、基礎講習が84回・1,582人、救急員養成講習が64回・1,141人、短期講習が496回・1万1,655人、合計616回・1万4,016人の開催状況でした。これとは別に、幼児に特化した救急法等を内容とする幼児安全法の講習会も55回実施し、1,089人が受講しています。2020年に起きたコロナ感染拡大にともない講習会を開催しにくくなっていましたが、ようやく従前の状態にもどりつつあります。

日本赤十字社のほか、各地の消防署でも応急手当普及講習を開催しています。長野市では①救命入門コース(90分 心肺蘇生法とAED)、②普通救命講習Ⅰ(180分 成人に対する心肺蘇生法、AED、気道異物除去、止血法)、③普通救命講習Ⅱ(240分 Ⅰに加えて筆記と実技試験)、④普通救命講習Ⅲ(180分 小児・乳児・新生児に対する心肺蘇生法、AED、気道異物除去、止血法)、⑤応急手当普及員講習(480分)、⑥学校関係者救命講習指導者養成講習(480分)、⑦上級救命講習(480分)の各コースを用意して実施しています。

それぞれ定員20名で、各地域の消防署・分署が担当しています。講習開催については市報などで告知されています。

長野市の2025年度上半期開催予定 ⇒ r7simonew.pdf

救急法の講習はどのように実施されているか

消防署主催の講習は個人での参加申し込みが可能です。日本赤十字社の講習は開催を希望する団体や企業が主催者となり、指導員の派遣を都道府県支部に申請する形をとっています。日程を調整し、資格を持つ指導員が指定された会場に出向きます。

長野県では小・中学校、高校の教職員を対象にした赤十字の講習が数多く実施されています。これは、「教職員は2~3年に1回は受講するように」との県教育委員会の方針もあり、各学校が毎年実施しているからです。心肺蘇生の実技、AEDの使い方はもちろんのこと、子どもが倒れたことを想定し教職員が連携して対処する現場実動訓練をやることもあります。救命処置の技術を学んでも、いざというときはパニックってしまい、迅速で的確な行動がとれない恐れがあるからです。

続いて多いのは、赤十字奉仕団主催による講習です。これは団員のみならず、地域の自治組織の役員が参加することも多く、60人以上の大人数でいっせいに行なうこともしばしばです。

医療や福祉、スポーツの専門学校では、赤十字救急法救急員養成講習をカリキュラムとして授業のなかに位置づけているところもあります。ハローワークなどが実施する介護福祉士等の労働者養成講習でも救急員養成講習が位置づけられる場合があります。専門職として必須の知識・技術だからです。酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習でも一次救命処置の習得が必須科目になっており、3時間講習に赤十字の指導員が派遣されています。

最近は企業からの派遣要請が増えてきました。職場にAEDを設置しても、訓練されていないといざというときに活用できません。鳶職(とびしょく)の人が大勢働いている建設会社、工場労働者のいる製造会社などに筆者も出向いています。製造会社では「事故で指を切断してしまったときの対処を教えて欲しい」と具体的な要望も出されており、会社が労働安全衛生に力を入れていることを感じさせられました。

市民による救命処置は心肺停止傷病者の6割に

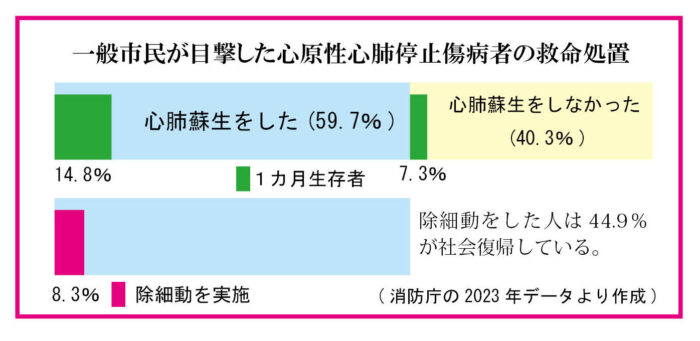

総務省消防庁は「救急・救助の現況」を公表しています。それによると、2023年(令和5年)の一般市民が目撃した心原性心停止傷病者は2万8,354人で、このうち59.7%の1万6,927人に心肺蘇生が施されました。約6割に上っており、救急法の普及の成果とみられます。

心原性心停止とは、心臓疾患(急性心不全や急性心筋梗塞など)による心停止のこと。気道に異物などが詰まったり(気道閉塞)、水に溺れたりして呼吸が出来ず、酸欠状態になったために心臓が停まる場合は呼吸原性心停止と呼んでいる。

約4割の心肺蘇生を受けなかった人の1カ月後生存率は7.3%、1カ月後社会復帰率は3.4%でした。数%の救命率で、助かった人はわずかでした。これに対して心肺蘇生を受けた人は1カ月後生存率が14.8%で受けなかった人の2.0倍、1カ月後社会復帰率は8.8%で2.9倍です。一次救命処置によって命を救うことができていることを示しています。

ここで詳しく見ておきたいのは、AEDの活用状況です。AEDによって除細動を行なったのは、前年より増えたものの、わずか1,407人でした。一次救命処置をしたうちの8.3%にとどまっています。これは心肺蘇生を施したものの、近くにAEDがあるとは限らず、使用できなかったとみられます。

AEDを使用して除細動をした場合は、1カ月後生存率で54.2%、1カ月後社会復帰率で44.9%です。半数が助かっているのです。この数字から言えることは、直ちにAEDが使えていたら、多くの人の命が救われたとみられることです。AEDによる救命率は、心肺停止になってから1分ごとに10%下がっていきます。そのため、救急車が到着してから(平均して10分後)装備しているAEDを使用したのでは間に合わないわけです。AEDが普及して各所に置かれ、さらに使える人が多くなれば救える命が大幅に増えると思われます。

AEDはどこに置いてあるか

日常の生活圏の中のどこにAEDが設置されているかを知っておくことが大切です。長野市では支所や公民館などの公共施設、小中学校・高校などの教育機関、保育園や老人福祉センター、医療機関などに整備されており、長野市が公開しているリストには519カ所が載っています(2023年12月現在)。このうち59カ所は民間の事業所です。駅構内やホテルで設置されている所もありますが、まだ十分とは言えません。人々がたくさん集まっているスーパーなどに、もっと広がることが望まれます。

松本市も市内の設置場所約200カ所をホームページで紹介しています。

インターネットで設置場所を地図上から確認できるサービスもあるので、これを利用するのも一つの方法です。

長野市ではAEDの貸し出しをしています。地域のイベントなど多数の者が集まる行事を主催する団体等に対してAEDを貸し付けるものです。無料で利用できるので、積極的に活用するといいでしょう。ただし応急処置の講習を受けてAEDに関する知識や使用方法等を修得した者が配置されていることを条件としています。

救命処置ができる人をどう増やしていくか

交通事故を起こしたとき、その車のドライバーには道路交通法によって「応急救護」が義務づけられています。そのため、運転免許を取得するとき教習所等で一次救命処置の講習を受けるようになっています。この制度のおかげで、新たに運転免許を取得する若い人たちで講習を受講したという人たちが増えてきました。各種専門学校での救急法講習で受講者に質問すると、9割の人が「受けたことがある」と答えています。教習所での学びを思い出してもらいながら、いざというときに確実に行動に移せるよう実技のレベルをあげるようにしています。

中学2年生が学校の保健体育の授業で一次救命処置のやり方を学んでいることを知っていますか。

①応急手当の意義と実際について理解し、心肺蘇生法などの技能を身に付ける

②応急手当の意義と実際に関わる事象や情報から課題を発見し、自他の危険の予測を基に、危険を回避したり、傷害の悪化を防止したりする方法を考え、適切な方法を選択し、それらを伝え合うことができるようにする―ことが単元の目的とされています。

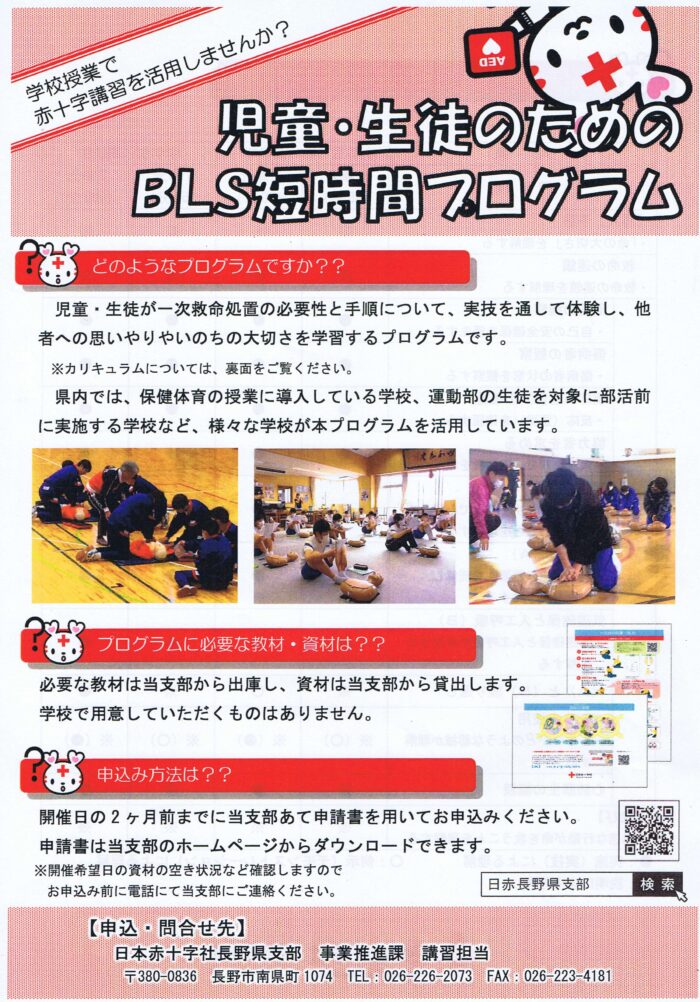

日本赤十字社では「児童・生徒のためのBLS短期プログラム」を用意しており、小学生、中学生、高校生が授業の一環として一次救命処置の実技を学べるようにしています(BLSとは、Basic Life Supportの略称で、一次救命処置のこと)。ミニアンという訓練用の人形を一人ひとりが使い、全員で一斉に実技を体験します。体育館で3~4クラス合同で行なうことも多くなっています。

「いのちの尊さ」を学ぶ授業として位置付け、講習後は「修了証」を全員に渡しています。筆者が講習するときは、「きょう家に帰ったら修了証を見せながら、どのようにやるのかご家族にお話してくださいね」と頼んでいます。子どもたち自身の復習になるし、救命処置の大切さを周囲に伝えることにつながるからです。

地震や水害などが多発するなかで防災への関心が高まり、防災士の資格を取得する人が増えてきました。現在、全国で30万2,544人が資格を取得しています(2024年11月現在)。資格を取得するためには日本防災士機構が認定した防災士養成研修講座を受講し、資格取得試験に合格するとともに、消防署や日本赤十字社などが主催する救命講習を修了していることが要件となっています。災害時は救命処置や応急手当が必須となるので、赤十字の救急員養成講習でも災害時に際しての「救護」を学ぶようにしています。

日本赤十字社の救急法講習は前述したように希望する団体が主催する形をとっていますが、支部主催で誰でも参加可能な講習も行なっています。長野県支部では毎年、県内9か所で年間を通して各地で開催し、赤十字救急法救急員を養成しています(基礎講習も含め3日間の日程)。

また不定期ですが、救急法の普及にあたる指導員の養成もしています(約1週間の日程)。救急法指導員は赤十字事業を進めるボランティアとして活動しています。

長野県支部の講習予定 ⇒ 20250227-10349a32c946613333f3374dd50cc08cbe3a1212.pdf

赤十字救急法指導員として企業や団体が積極的に主催することを願っていますが、昨年はこんな事例がありました。あるコンビニ店からの申し込みで店員を対象に一次救命処置の3時間講習を実施しました。開催に至った経緯を聞くと、店の客が倒れ、そのときは近くにいた客に対応してもらえたそうです。「お客さん相手の仕事なので、自分たちが万が一のときに対応できるようにしておきたい」と考えて講習を受けることになりました。その後、倒れた人の保温のための毛布も店舗内に用意したとのことでした。これも学んだことの実践です。

人の命を救うために必要なものは?

救急員養成講習のときは、最後の閉講式で学んだ感想を全員にシェアしてもらっています。「一次救命処置の大切さを知ったので、いざというときは行動に移します」との言葉をもらったとき、指導員として救急法普及に取り組んできたことの喜びを感じます。

講習のときは必ず、「人のいのちを救うためには知識と技術が必要である」ことを繰り返し強調していますが、講習最後のメッセージとしてプラスしているキーワードがもう一つあります。「それは何か」を受講者に筆者が伝えるのではなく、みなさんに質問するようにしています。大きな声で「勇気!」との返答が得られれば、その講習は成功です。

あるミーティングの席上で「講習を受けて必要性を実感した人が周りの人に勧めてくれるといいのですが…」と話すと、「自分が学ぶだけでなく、自分自身が倒れることもあるのだから、身近な人に学んでもらって助けられるようにしておきたいよね」との反応が聞かれました。「なるほど」と思いました。

281

281