男女雇用機会均等法(1986年施行)、男女共同参画社会基本法(1999年施行)、候補者男女均等法(2018年施行)の実現で、近年女性の社会的地位は向上しましたが、現在日本社会は本当に「ジェンダー平等」が実現できているのでしょうか‥。

そんな「モヤモヤ」とした疑問や思いを語り合おうと、「ジェンダーを語ろう~1970年代の第2波女性解放運動が伝えたかったこと~」が、2023年7月23日(日)に小諸市の市民交流センターで開かれました。

NPO法人・本途人舎(ほんとひとしゃ)の事業の一つ、「語らうまちば学」での企画実践です。

ウーマンリブ※を知っていますか?

※英語の「Women’s liberation(解放)」を短縮した和製英語で、1960年代後半からアメリカを中心に広がった女性解放運動。日本では1970年11月14日、東京・渋谷で日本初のウーマンリブの大会が開催された。男性の価値観や視点を基準にした社会の在り方に生きづらさを感じている女性たちが起こした、男女が平等に生きられる社会を女性自身の手で解放しようという運動。特に、男だから、女だからという固定的なジェンダー観を作り出す社会的抑圧や経済的格差の是正、中絶する権利や避妊の自由などの自己決定権を主張した。

現在は当たり前に女性が政治に参加し、女性の管理職も珍しくなくなり、“主夫”となって家事や子育てを引き受ける男性も多くいます。しかし、100年前はそうではありませんでした。

日本のフェミニズム史を振り返ると、明治期に参政権要求をはじめとした女性の市民権獲得のための運動が起こり、これを第1波ウーマンリブ。1960年代後半から70年初めにかけて、男性と対等の地位や、職業や生き方を選べる自由権獲得のための女性による権利開放運動を第2波ウーマンリブと位置付けられています。

1970年代、ウーマンリブの渦中にいたゲストスピーカー

ゲストスピーカーの田村志津枝さんは、20代を過ごした1970年代に、女性として矜持(きょうじ・プライド)を持ってウーマンリブ運動に参加しました。「その体験に導かれて、これまで生きてきた」と言います。

第2波の運動から50年余を過ぎた今、なぜ当時の女性たちのリアルな思いを伝えたいのか、なぜ今に生きる女性たちと語り合おうというのか、話してくれました。

70年代のウーマンリブをなぜ、今の人たちに伝えたいのか

田村 志津枝(たむら しずえ)さん

東京でノンフィクション作家と映画関係の仕事をしてきました。12年前に東京から小諸市にUターンしました。

持ち物を始末しなければと思う歳になってきて、本棚の整理を進めているとき、一画から1970年代のウーマンリブ関係のミニコミ誌がどっさりと出てきたんです。

女性解放運動は当時の私の一番の関心事だったのだと思います。20代後半から30代にかけての時でした。こういうものは捨てるしかないのだろうか――。でも、捨てるには惜しいなという思いがありました。

捨てられないと思ったきっかけ

私は台湾ニューシネマを初めて日本に紹介した者です。今、上田映劇で運営の一端をお手伝いしています。一昨年、上田映劇で『82年生まれ、キム・ジヨン』という映画を上映しました。

女性としての生きづらさは母親の時代からずっと続いていくものなのかという、おおざっぱにいうとそういう物語です。

上映に際して、女性のパネリストを4人迎えてシンポジウムを開きました。その時、私よりずっと若いパネリストの話を聞いてショックを受けました。

いまだ日本の社会は女性が差別されています。それを彼女は受け入れてしまっているんです。今まで生きてきて女性として差別されても、不都合とは思わなかったというんです。

私の20代、30代は差別や不都合を変えたいという意識がものすごく高く、20代~30代の無名の女性が運動にかかわりました。

マスコミ側がものすごい偏見を持って、罵詈雑言の報道をしていました。そこで、自分たちで雑誌やミニコミ誌をたくさん出し、意見や主張を届けました。

上田映劇でのこともあって、当時のこのようなものは捨ててはいけないなと思ったんです。

参加者は70代から30代の個性あふれる女性7人

NPO法人・本途人舎代表理事の大林晃美さんの、次のようなあいさつでトーク会は始まりました。

日常で『こんなのおかしいんじゃないかな』というような疑問を、ざっくばらんに語り合えたら、という思いがあって企画しました。まとまっていなくてもいいです。そのままを発してください。

5つの「モヤモヤ」

参加者のうち5人の「モヤモヤ」を紹介します。

上野 優美(うえの ゆうみ)さん

自分らしさを意識して生きたいってことなんだ

鹿児島県出身です。3か月前に小諸に移住しました。

今回、初めてウーマンリブのことを知り、無知だったと思いました。

鹿児島の女性は男を立てると言われていますが、鹿児島にいる時は実感がなく、県外に出てみて、そんな県民性なのかなと感じました。

私の偏見なのかもしれませんが、女の人は働き者で明るく、気が利いているけれど、男の人、特に長男は甘やかされて育ってきて、偏屈で頑固。家を継いで、経済さえ担っていればいいというか、他に何にもできない。

70年代どころか今も続いていると思いました。

田村さんのお話を聞いて、無意識だけれど私は大好きな叔母のように生きたいとしているんだ、と確信しました。

叔母はフランスへ留学したり、晩婚だったけれどハワイで挙式したりと、親や親族の反対や周りの人の目を気にせずに、一貫して自分がしたいことをしてきた人です。

私は30代前半ですが、結婚はあまり考えていません。結婚がどうの、男が、女がということより、自分が何をしたいのか、何を求めているのか、それは自分らしく生きていることなのかを考えています。それが私のアイデンティティだと思います。

自分で行動して、自分の目で見て、どう感じるかを何より大事にしています。

小諸に移住して、ここで働き、ここでの暮らしを体感して、ここの人たちと暮らしていきたいと思ったのも、根底にこの思いがあったのだと思います。

藤原 佳奈(ふじわら かな)さん

語るべき新しい言葉を作り出すってことなんだ

1987年生まれ、兵庫県出身です。松本に移住してきました。

私は演劇の作家、演出家をしています。一番長い作品は2013年に作った、東京で生きる20代後半の女性5人がモヤモヤしたことを吐露する作品です。

『ずっともやもやするなあ』っていう作品名で、そこには批評性はなく、見方によってはあるかもしれませんが、いま見るとちょっとぼんやりしているな、って。

そこから自分が歳を重ね、移住して、東京と距離を持って暮らすようになって、東京は好きだけれどずっと暮らすところではないなって。10年前のモヤモヤとも距離ができてしまいました。

今はこの作品を基に、10年前の女性はこうだったんだよと、当時の女性のモヤモヤを間近に見た企画を「犀の角」(上田市)で進めています。

10年前を振り返ってみると、2017年に伊藤詩織さんの事件や#MeToo運動があり、2018年には東京医科大で女性受験者の一律減点操作が分かりました。

ウーマンリブの運動は知っていたけれども、フェミニズムについて勉強してきたわけではなかったのですが、その頃、今までの自分の人生が全部墨を塗られたような、真っ暗闇の中に突き放されたような気持ちになっていました。

なんであそこで批判できなかったんだろうかとか、あれは性被害だったんだとか、自分の中の男性性がシミみたいに浮いてきちゃって、わあー、30年間このシミを見ずに過ごしてきたのかぁって。

シミを見るための手かがりを探そうとしました。でも哲学であれ、仏教であれ、キリスト教であれ、根っこをたどっていった先には男性がいて、男性側から派生してきたことしかないのか、ということになり、触れるものがないって感じになってしまいました。

最近は、膿が全部出て、治癒したみたいな、暗闇の中を突き出たみたいな感じでいます。今は何を語り、何を見つめて変化していくべきなのかをみつけようとしています。

たぶん、言葉を新しく生まなければならないところもあると思います。

佐藤 久子(さとう ひさこ)さん

無意識のうちに身についたジェンダー観だったんだ

小諸市内から来ました。昭和29年生まれです。

ウーマンリブは10代の終わりから20代初めのころで、ウーマンリブという言葉は知っていましたが、運動に参加したことはなく、どんな活動をしていたのかはマスコミの報道で知ったくらいです。

母が昭和7年、父が4年生まれですので、軍国少女、少年に育てられてられました。

きょうだいは私と妹と弟ですが、母は弟には家事をまったくさせませんでした。私と妹は女だからということでしょうが、非常に不満でした。

夫は農家の3男でしたから、舅姑と暮らしたことはありません。でも2人とも明治の人なので、考え方はずいぶんと古く、エッと思うことはいくつかありましたが、離れていましたから、まっいいか、という感じでした。

夫は早くに他界し、私一人で息子と娘を育てました。男だから女だからの区別はしないで、息子にもトイレや風呂の掃除をさせましたし、台所の仕事もそうです。

共に結婚して私も姑になりました。そこで感じることは、娘婿のことはほとんど気にならないんですが、なぜか嫁は気になるんです。

招かれて行ったとき、息子は家事ができるように育てましたから、せこせこいろいろやるんですよ。それが気になりましてね。嫁は専業主婦してるのにって。

娘の家で婿が同じようにやるのは全く気にならないのに、息子がやるのは気にかかるんです。それってなんなんだろうって。

自分ではジェンダーを意識したことはなく、夫は何か決める時はいつも私に相談し、どちらかといえば私が主導権、決定権を持っていました。

今こうして、息子の家庭、娘の家庭を見るようになって、自分では男だから、女だからということなく育てたつもりでも、意識の中には差別感がある。

それは日本社会の中にあって、知らず知らずのうちに身につけらさせられてしまったジェンダー観によるものだということを感じました。

田村 ゆう(たむら ゆう)さん

「いい人」って思われたかったんだ

実家が小諸にあるので1年のうち3か月は小諸で過ごしています。普段は西アフリカのベナンとイギリスにいます。

踊りと芝居をやっています。コミュニティ演劇、コミュニティダンスのワークショップをやったり、自分の作品を上演したりしています。

昭和46年生まれです。ウーマンリブという言葉も、フェミニズムという言葉も聞いたことはあります。ただそれだけです。でも、テキスト※を読んで、そういうことなのかって、モヤモヤに気が付いたように感じました。

※田中美津『かけがえのない、たいしたことのない私』より抜粋。著者は1970年代のウーマン・リブ運動の代表的な人物の一人。「―自分がどうしたいかではなく、相手の眼差し、相手の期待に応えて生きることが普通になっていったのです。」の一文がある。

私は帰国女子で、小学校から高校までイギリスにいました。通っていた学校は、授業に出たくなければ出なくていいっていうような自由な学校でした。

それで社会に出て人と接すると、自分にとっては普通と思うやり取りも、相手との間に何か違和感があるんですね。

日本にいれば私は帰国子女で、外国では日本人で、そういう立場にいるからなのかもしれないと思いながら、フリーランスで働いてきました。

日本では自分の作品を上演するだけでなく、東京で映画、芝居の舞台裏の仕事をしています。合同作品をやる時や、海外から撮影に来た時など通訳の仕事もしています。

フリーランスでやってきたので、次にどう動けばいいかがわかるんです。そうやって仕事を進めていると、相手から喜ばれたりするので、おお私できるんじゃないって、気持ちよくなります。

海外では、日本での仕事の時と同じペースでやっていくと、違和感を感じます。

日本ではよく気が付いてくれて「ありがたい」ですが、海外では全くそんなふうには思ってくれなくて。

そのうち息苦しくなってきてしまい、なぜだろうかって。

あっ私、日本でも海外でも、よく気が付くできる人だと思われたい、褒められたいっていう気持ちがあって動いているんだなってことに気が付いたんです。

だから、日本でも我先立って気を遣うことをやめようと思ったんです。

このテキストを読んで、ウーマンリブって「私を大切にしよう」とか、「どこにもいない自分になろう」とかいうことなんだと思いました。

堀内 千保(ほりうち ちほ)さん

女性に、もっともっと活躍の場があっていいんだ

今年の3月まで外交官として外務省に勤めていました。

昨年、官邸が肝いりで取り組んでいる「国際女性会議WAW!」※の事務局にいました。統一地方選前でしたが、その時、日本全国津々浦々、村がいくつもある中で日本に「女性村長」はただ1人だけだったんです。北海道に1人だけ。

世界からそうそうたる女性のリーダーたちを呼んで、日本がリーダーシップをとって進めていきますというのに、この状況です。

※World Assembly for Womenの略称で、「ワウ!」と呼ばれている。世界の様々な地域、国際機関から女性の分野で活躍するトップ・リーダーが参加し、日本及び世界における女性のエンパワーメント、女性の活躍促進のための取組について議論を行う。

母は長女で、弟2人は大学院まで出してもらったのに、母は女の子だからということで進学させてもらえませんでした。

それがずっと悔しくて、なので、子どもたちにはこんな思いはさせたくないと。私は3人姉妹ですが、私自身、教育によってエンパワーメントしてもらい、今の自分があるなって、ほんとうに感じます。

何年か前、医学部の入試で女性がという事件に、本当に憤死するんじゃないかと思うほど腹が立って、じゃあ、私がいた公務員の社会ではそういう差別がないのかと言えば、

私がアフリカのガボンという国にいたとき、大使館の次席の館員をやっていました。でもアフリカ30数か国の大使館で女性の大使はゼロ。女性のナンバー2も私だけという状況でした。

一方、国連とかの国際機関で働く日本人は圧倒的に女性が多いんですね。それを見ると、女性は危ないところへは行きたがらないとかは、まったくロジックではない。

ウーマンリブに悪いイメージが付けられてしまったというお話がありました。

今でも普通に、ちょっとこれおかしいよねと発言しただけで、またフェミが騒いでいると、蔑視のようなコメントが付けられ、ひいてはフェミニズムってちょっと変わった人がやるんだよね、というイメージがついてしまう。

70~80歳の人の頭を変えようと思っても無理。若い世代の教育と、視野を広げる必要があると思います。

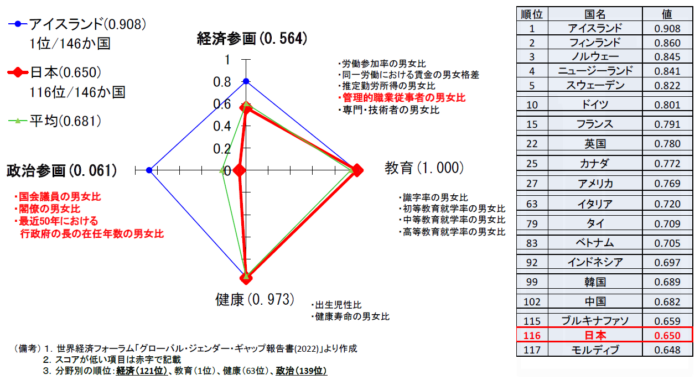

ジェンダーギャップ指数(2023年)

男性だって抑圧されてきた!?

印象的な発言を紹介します。

「男だから」という、ある意味抑圧されてきたので、男性は自分を出すのが難しい。自分の弱さをさらけ出すことができない。恐怖ですらある。

男らしくなくても、強くなくてもいいんだよって言ってもらえる場があって、自分はこれが苦しかったって気が付いて、

お互い許し合うっていうんじゃないんですが、「だよねー」って言えれば生きやすくなるのではないかと思います。

見つけ出したいこの町(私たち)の価値観

全員が話し終えた後、ゲストスピーカーの田村さんは、参加者に次のように呼びかけました。

知らず知らずのうちに刷り込まれ、それが身体化してしまう。文化、伝統、習慣ってみんなそれですよね。刷り込まれているから、自分の意識を改革する、自分の行動を改革する、そういうことを努めてやっていかないとこの社会を変える力にはなり得ないと思います。

普段から意識を鍛えていく必要があると。ウーマンリブ、フェミニズム、自由という意識を持つ女性同士で話を交わす場があれば、力は鍛えられていきます。

女性の意識改革から始まった第2波ウーマンリブ

ウーマンリブは20代の無名の女性たちが声を挙げ、動いた運動です。それにウーマンリブはリーダーのない運動だったんです。

男女平等とはあまり言っていないんです。この世で女として生きていくには非常に不自由を、強い抑圧を感じている。それを取り除くために、自分の意識改革から始め、必要ならば制度改革もしたいということから始まりました。

同時多発的に小さなグループがいっぱいできて、真面目に、真剣に語り合いました。

意識を鍛え、自分の考えが育てられる場を

この町でも、ジェンダー運動の時のように、同時多発的に10人くらいの小さなグループがたくさんできたらいいなと思います。

何かテーマを見つけて、常日頃から「自分はこのことに対してどう考えるか」を言葉にしておくことは大事だなと。もっと言えば誰かと討論できればいいなと。

難しいことではなく、ちょっとした考えを言える場があるってことは大事だと思います。自分の考えを育てられる場でもあるんですから。

そういう場での話し合いから、経済効率一辺倒な価値観に染まらない、私たちの価値観とはこういうものなんだというものを見つけられたらいいと思います。

取材を終えて

誰もが初対面であるにもかかわらず、構えたり、取り繕ったりすることなくジェンダーに関する胸の奥の「モヤモヤ」を吐くように言葉にしていきました。

それは、女性としてだけでなく、一人の人間としてプライドを持って生きているからこそ湧く「モヤモヤ」なのだと思いました。

ゲストスピーカーの田村さんは、「性差があって当たり前、仕方がない」と受け入れてしまっている現在の女性たちに、50年前の女性たちのリアルを伝えることで、「これはおかしい」と思ったら、それを言葉にし、自分の考えを持ち、多くの女性の仲間と語り合ってほしい―、そんな願いを持って臨んだトーク会なのだと思いました。

本途人舎代表理事 大林晃美さん

田村さんが保存してきたミニコミ紙は、小諸図書館で閲覧できます。

トーク会は、2023年9月2日(土)に第2回、9月16日(土)に第3回を予定しています。

特定非営利活動法人 本途人舎(ほんとひとしゃ) 代表理事 大林晃美

〒384-0034小諸市新町2丁目9番24号

Mail:hontohitosha@honhito.com

<取材・執筆> ソーシャルライター 佐藤定子