STAY COOL KARUIZAWA!自然を守ろう――。

2025年9月20日、軽井沢町にある新軽井沢会館で町内の環境に多くの人に興味を持ってもらおうと、ハグボイス軽井沢がウォーキングマーチ(デモ行進)イベントを開催しました。

*ハグボイス軽井沢についてはナガクル記事「人口が増加する軽井沢町。初参加の市民団体も増える『ちいき活動みほん市』」で紹介しています。

参加者は60名ほど。町内のインターナショナルスクール「ユナイテッド・ワールド・カレッジISAKジャパン」に通う高校生を中心に、軽井沢町の環境に興味のある人が町内外から参加しました。

全員参加で取組を推進する「軽井沢町環境基本計画」の概要

多くの人に環境問題に興味を持ってもらうためにハグボイス軽井沢が大切にしているのが「軽井沢町環境基本計画」です。これは2024(令和6)年〜2033(令和15)年を対象にした計画です。国の法律や県の条例に則り軽井沢町が2021(令和3)年10月に施行しました。

この計画は次の五つの基本目標から成り立っています。

- 緑豊かな高原自然都市の形成 [自然環境]

- 安心して暮らせる清らかな環境の維持・向上 [生活環境]

- 「あるを尽くす」の精神で取り組む資源循環社会の構築 [自然循環]

- ゼロカーボンシティの実現 [脱炭素社会]

- 参加と連携による町全体での取組の推進 [参加と連携]

各基本目標が13の指標に細分化されており、それをさらに細分化した「具体的な取組」ごとに数値目標が設定されています。この計画は行政が一方的に進めるものではなく、軽井沢町に関わる多くの人が実行する必要があります。そのため、具体的な取組は行政、事業者、町民・別荘利用者、来訪者と対象者別に分かれています。

軽井沢町環境基本計画の詳細はこちらを参照してください。

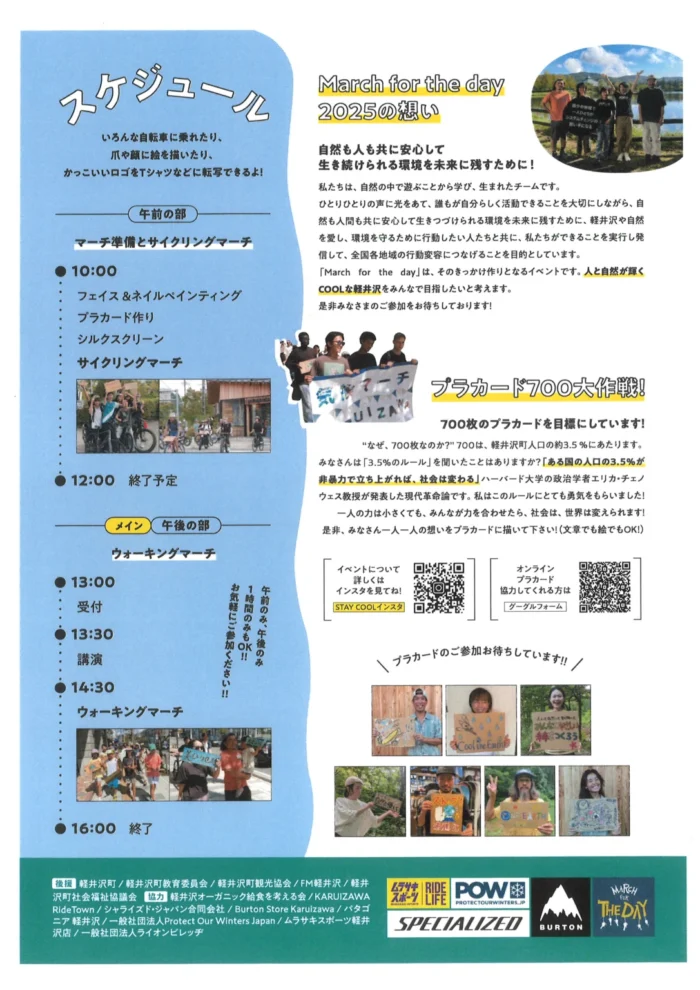

THE MARCH FOR THE DAY 2025の様子

イベントでは楽しく環境問題に興味を持ってもらうために、さまざまなプログラムが用意されていました。

プラカード作り&サイクリングマーチ

午前の部ではまず、ウォーキングマーチで使用するプラカードを作っていました。「プラ」カードと言っても実際は段ボールを使用し、環境に配慮しています。

参加者は思い思いのメッセージをプラカードに書き、好きな色を塗っていきます。なかでも印象的だったのが「軽井沢町が暑くなっている」という趣旨のメッセージ。かつてはクーラーを設置していなかった家屋が多かったそうですが、近年は増えてきているとのことです。実際、参加者(学生)に聞くと「学校の寮にはクーラーがなく、暑くて我慢できないためうちわを使っている」と話していました。

プラカードを作り終わると、希望者はサイクリングマーチに出かけました。サイクリングマーチとはウォーキングマーチの自転車版のこと。町内のスポーツ用品店が提供(貸出)したE-BIKEに乗った参加者は、軽井沢・プリンスショッピングプラザ方面や旧軽銀座方面など、2回にわたって町に繰り出していました。

町内公立小中学校における生ごみ処理事例の紹介

午後の部の最初のプログラムは、町内に業務用生ごみ処理機(堆肥処理設備)を設置した有限会社 軽井沢衛生企業の土屋星史さんによる講演。町内の小中学校(小学校3校、中学校1校)に設置した業務用生ごみ処理機を使った活動を紹介していました。

これは給食の残渣を発酵させて堆肥を作るための設備です。設備内は40℃程度に保たれており、微生物が残渣を分解して約1/20まで体積が小さくなるということです。この設備で約3か月間発酵させた後(一次発酵)、下伊那郡松川町の堆肥場と呼ばれる施設に輸送して完全に発酵させた後、「はらぺこくん」という堆肥にして各小中学校に戻すという活動をしています。はらぺこくんは花壇での花の栽培などに使用されているそうです。同社はこの活動を20年間続けているとのことでした。

講演後には質疑応答の時間がありました。「給食の残渣を堆肥にすることを、なぜ思いついたのか?」という質問に対して土屋さんは「町から『環境対策についてできることはないか』と相談があった。業務用生ごみ処理機を既に扱っていたので、導入を提案した」と答えていました。

また、はらぺこくんのニーズや経済性について聞かれると、「全量を小中学校に戻しているため一般には販売していない」としたうえで、「はらぺこくんとは別の汚泥堆肥を使って、農家の協力のもとレタスを育ててもらったことはある」と実用化に向けた実証実験の様子を話していました。

※業務用生ごみ処理機についてはこちらの動画(28:50〜)、はらぺこくんについてはこちらの動画(1:40〜)も参考にしてください。(町内で食品ロス削減を目標に活動する団体「ナカマノコエ」が製作)

町の自然を守ろうと呼びかけるウォーキングマーチ

参加者は午前中に作ったプラカードを手に、ウォーキングマーチ(デモ行進)を行いました。新軽井沢会館の近くにある矢ヶ崎公園をスタートし、軽井沢本通(軽井沢駅前の通り)を一路旧軽銀座方面へ。約1km進んだところにあるポケットパークで折り返し、再び新軽井沢会館に戻ってきました。

途中、通り沿いの商店の人が同様のプラカードを持って登場するというサプライズがあり、参加者の励みになるような出来事となりました。また、観光で訪れている人が驚かないように過激な言葉を使うことなく、でも、軽井沢町の自然を守るために力強く訴えていました。

STAY COOL KARUIZAWA! 温暖化止めよう!

STAY COOL KARUIZAWA! きれいな町に変えよう!

STAY COOL KARUIZAWA! 自然を守ろう!

主催者 橋本通代さんの思い

ハグボイス軽井沢の代表であり今回のイベントの主催者、また、ソルトレイク五輪スノーボードハーフパイプ日本代表選手を務めた橋本通代(みちよ)さんに話を伺いました。

自然に興味を持った原体験

私は大阪府寝屋川市で育ちました。車で少し走ると奈良県の生駒山には行けましたが、寝屋川市そのものはベッドタウン。住宅街が広がり、ほとんど自然がない環境で育ちました。

そんな私が楽しみにしていたのが、学校の長期休みに母の実家がある高知県四万十市に行くこと。帰る日が近づくにつれ「大阪に帰りたくない」と何度も思っていました。そんな幼少期の環境があったからこそ、今こうして自然に興味を持っているのだと思います。

出産も自然への興味に関係しています。子どもが生まれたとき「本気で自然を守りたい」と漠然と思ったんです。植物が育つために土が必要なのと同じで、我が子が育つためには太陽や風、水や緑(もちろん土も)が必要だと思うようになりました。

環境問題に興味を持ってもらうための活動

以前、子どもに環境問題について考えてもらいたくて、あるイベントを開催しました。それはスノーボードと環境教育を組み合わせたもの。スノーボードレッスンのあとに、絵本風に仕立てた環境教育の話を聞いてもらったところ、見事に子守唄になったという苦い経験があります。

そのため、次に考えているのは、水質調査をするように雪を調査するという探究学習です。スノーボードの後でも、自ら頭や手を動かすこのスタイルなら眠くならないと思います。雪の調査は基本的に水質調査と似ておりpHなどを調べますが、結晶について調べるのは雪ならではです。

私はいつもスノーボードというツールを使って雪を楽しませてもらっていますが、雪そのものについてあまり考えたことはありませんでした。そのため、子どもたちと一緒に雪について勉強し、そこから環境の変化を何か感じ取れないかと思っています。

怒りや批判ではなく、笑顔で楽しい活動を

私は『ハチドリのひとしずく』という話が好きです。これは南米の先住民に伝わるもので、一羽のハチドリが水の雫を運んで、山火事を消すという物語です。周囲からは「そんなことをして何の役に立つのか?」と笑われても、ハチドリはできることをひたすら続けていました。

私が環境についての活動を続けるのは、私たちにできることを続けていつかそれが政府(政治家)に届き、システムチェンジのきっかけにならないかと思っているからです。また、「3.5%ルール」という仮説があり、これは「全人口の3.5%が非暴力的に運動に参加すれば、成功確率が高まる」というものです。軽井沢町の人口が21,761人(2025年6月1日現在)なので、その3.5%というと700人ほど。だから、まずは700人まで活動を広げたいと思っています。

軽井沢町には環境保護を目的とする団体が20ほどありますが、品位がある人が多く各々が対立することはありません。また、毎年6月に開催されている「ちいき活動みほん市」に参加するボランティア団体を見ても、皆活動内容が素晴らしく軽井沢町の誇るべき町民性だと思います。

怒りや批判からパワーは生まれないと思います。だから私は、笑顔で楽しく、今後も活動を続けていきます。

取材を終えて

今回の取材を通して思ったことは二つです。

まず、自然は守らなくてはいけないということ。世界の平均気温とともに軽井沢町の平均気温も上昇しているのは事実です。そのため、「(例えば)50年後の長野県に豊かな自然が残っている」とは誰も言い切れないと思います。

次に怒りや批判を源にしないこと。環境団体だけの話ではありませんが、「自分たちとは異なる考え方をもつ他者」を批判することで結束力を高めようという手法はよく見られます。しかし、橋本さんが言うように、怒りや批判からは何も生まれないと私も思います。

相対的ではなく、あくまでも絶対的な魅力を伝える――。それに呼応する人が集まれば、いつか本当にシステムチェンジが実現する日も来るでしょう。