#五輪決定から激動の7年、消える訪日観光客

#五輪決定から激動の7年、消える訪日観光客

インバウンド戦略の始まりは東京五輪決定から

いま、広がるコロナウイルスの影響で、観光客が長野でも激減している。そもそもインバウンドはどう始まったのか振り返ってみる。

2013年9月に東京五輪開催が決定し、訪日外国人観光客誘致「インバウンド」という言葉が浮上し、10年発表の政府の成長戦略では20年に2000万人を目標とし、16年には目標を4000万人に修正した。

中国をはじめ、東南アジア諸国の日本への観光ビザを緩和し、中国人観光客による「爆買い」の様子がトップニュースを飾った。ICT整備によるスマートフォンでの決済も広がった。

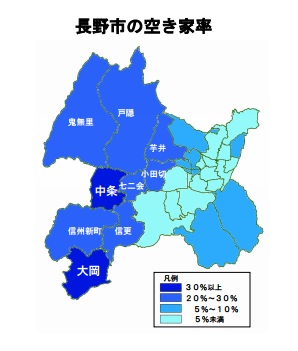

エア・ビー・アンド・ビーという民家宿泊のインターネットを使った世界的なサービスが日本にも到来。住宅の空き部屋への宿泊をルール化したいわゆる「民宿新法」が18年に整備された。空き家を利用した格安ホテルができたり、富裕層を狙った高級リゾートホテルの建設が相次いだ。同年、外国語での観光ガイドを、有料でできるようにした通訳ガイド制度の改正もあり、受け入れ環境が整備された。そして、18年を終えると、訪日観光客は1年で3200万人を越えた。

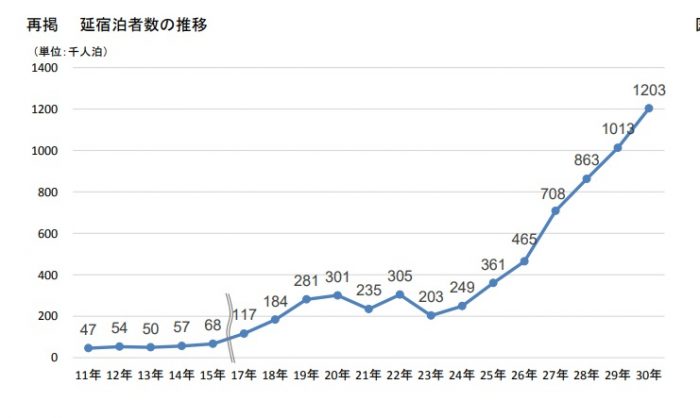

訪日外国人延べ宿泊者数は6年で7倍に

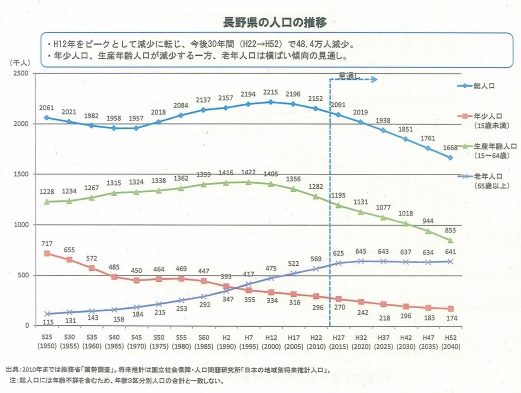

県内では、11年には訪日外国人延べ宿泊者数は20万人だった。自治体や観光関係機関が、WiFi整備や人材育成、海外での観光プロモーションなど、インバウンド推進に力をいれてきた。そして18年には120万人を突破したった6年で6倍に。

リゾート地だけでなく、善光寺や戸隠などでも外国人観光客を多く見かけるようになった2019年2月には「長野県インバウンド推進協議会」を設立。官民一体となって世界にアピールすると同時に受け入れ環境整備を強化する基盤ができた。まさにインバウンド経済は、飛ぶ鳥を落とす勢いだった。

相次ぐ不運で危ぶまれるインバウンド

ところが、昨年秋より、かげりが見え始めた。外国人観光客が急激に増加したことによる「観光公害」が話題となり、その後日韓関係の悪化により、韓国人観光客が減少。相次ぐ大型台風によるダメージ。そして暖冬によるスキー客の減少。今年に入って、新型コロナウイルス問題が浮上し、外国人観光客が観光地から消えた。

(筆者は長野市民新聞で東京五輪が決定する前2013年7月よりインバウンドに関するコラムを連載してきました。当記事は最終回の文章を編集加筆したものです)

ナガクルは国連が提唱する「持続可能な開発目標」SDGs(エスディージーズ)に賛同しています。この記事は下記のゴールにつながっています。

![]()

![]()

![]()

楽しいまちをつくろう

楽しいまちをつくろう  350

350

ナガクルは国連が提唱する

ナガクルは国連が提唱する