長野市が「子どもの権利条例」制定を準備する動きのなかで、実効性のあるものになるかどうか市民の関心が高まり、オンブズパーソンについて深く考えるワークショップが3月30日(日)、長野市で開催されました。

2月に続いて2回目。どんな「条例」にしてほしいか40人の参加者が意見を交わし、市民の間に「子どもの権利」についての理解を広げていくことを確認しました。主催したのは長野の子ども白書編集委員会事務局です。

オンブズパーソンを条例に位置付けると市長が答弁

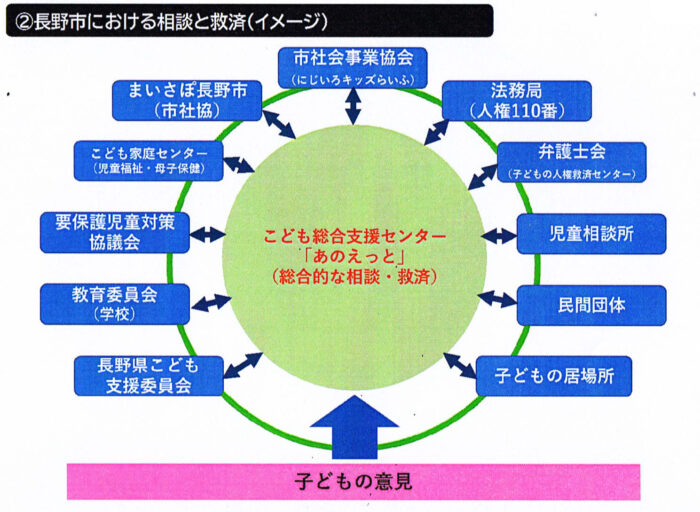

「子どもの権利条例」を制定してほしいという要望は市民からずっと以前より出ていましたが、長野市は長野県が「子ども支援センター」を設置していることや、長野市として「こども総合支援センター」(あのえっと)があることから後ろ向きの姿勢でした。

しかし、令和5年5月、制定に向けて議会と協議する方針を打ち出し、令和6年度から長野市の子ども未来部で検討を始め、議会の福祉環境委員会で協議を重ねています。

市民グループは「条例」制定の動きを歓迎するとともに、第三者機関としてのオンブズパーソンを「条例」に位置付けて欲しいとの希望を抱き、ワークショップで話し合うなどしてきました。

そんななか、長野市の荻原市長は3月定例市議会で「こども総合支援センターあのえっとを中心とした相談と救済の連携を一層強化することと合わせて、子どもの権利侵害の救済機関として、いわゆる子どもオンブズパーソンを条例に位置づけ設置する」と答弁しました。

ワークショップでは冒頭でこれまでの経緯が詳しく報告され、さらに「あのえっと」は子どもから相談を受け関係機関が連携して対応するのに対し、オンブズパーソンは行政や教育機関から独立して存在し、子どもの権利を守るという立場で子どもたちが権利を行使できるよう話を聞き、子どもたちが主体的に自分の力で権利を回復するのを手伝う組織という大きな違いがあることが説明されました。

オンブズパーソンを「条例」に位置づけるとの方針が市長から示されたものの、市民が希望する内容になるのか懸念を参加者は抱いていました。子育てに関わる機関が調整するという形では、どうしても組織や大人の考えに引っ張られやすいので、子どもの気持ちを真に汲み取るためにはまったく独立した第三者が耳を傾ける必要があり、その位置づけが「条例」の中にどのように盛り込まれるかが注目されているのです。

子どもの権利を授業で教えている小金井市

前回は松本市の「子どもの権利条例」とオンブズパーソンの役割を学びましたが、今回は東京都小金井市の事例が主催者から紹介されました。「子どもたちは自分に権利があることを知らないと思うので、それをどう伝えるかが一番の課題ではないか」との参加者の問いかけに答えるものでした。子どもたちは「大人の言うことは聞くものだ」と教え込まれ、自分の権利を考えることはあまりないのが実態です。

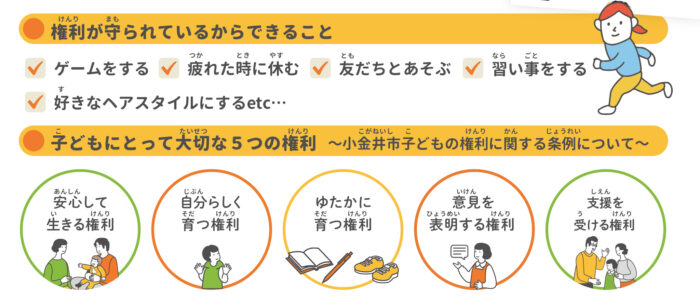

小金井市では学校で、子どもの権利に関する条例を学ぶ授業を行なっています。学校へ出かけて行くのは、小金井市子どもオンブズパーソン相談室です。子どもの権利は「自分らしく、幸せに生きるために生まれたときから誰でも持っているもの」であって、それが守られるから「ゲームをする」「疲れた時に休む」「友だちとあそぶ」「習い事をする」「好きなヘアースタイルにする」ことができると説明しています。

そして子どもにとって大切な権利として、①安心して生きる権利 ②自分らしく育つ権利 ③ゆたかに育つ権利 ④意見を表明する権利 ⑤支援を受ける権利―があることを伝えています。

つらい・悲しい気持ちになったり困ったことがあったりしたら、ひとりで悩まずに相談してほしいこと、解決する方法をいっしょに考えることを子どもたちに伝えています。授業として子どもたちに教えることは、オンブズパーソンの役割として条例のなかに明確に位置付けられているのです。

小金井市子どもの権利に関すする条例 KKKJ.pdf

第三者機関の位置づけをしている川西市

参加者からも、兵庫県川西市の事例が紹介されました。川西市は、オンブズパーソンについて次のように説明しています。

「子どもの人権オンブズパーソン」は、いじめ・差別・体罰・虐待などで苦しんでいる子どもたちを助けるために、市の条例でつくられた公的第三者機関です。

ふだん子どもたちの身近にいる家族や学校の先生とはちがった立場で、子どもの話をしっかり聞いて、子どもにとって一番よい解決方法を、子どもと一緒に考え、手助けします。

川西市の18歳までの子ども(市内に住んでいる、市内の学校に通っている、市内で働いている)のことなら、おとなも相談できます。

第三者機関として独立していることから、行政や関係機関に勧告や意見表明をすることができることも明記されています。

(勧告、意見表明等)

第15条 オンブズパーソンは、子どもの人権案件の調査の結果、擁護及び救済の必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し、是正等の措置を講ずるよう勧告し、又は是正等申入書を提出することができる。

2 オンブズパーソンは、子どもの人権案件の調査の結果、制度の見直しの必要があると認めるときは、関係する市の機関に対し、当該制度の見直し等を図るよう意見表明し、又は改善等申入書を提出することができる。

オンブズパーソンが第三者の立場で調整するだけでなく、行政や関係機関に勧告・是正を求めることが条例で位置づけられており、大きな「発言力」を持っているのです。長野市では、青木島遊園地が一部市民の苦情を受けて閉鎖され、子どもたちや住民の声をしっかり受け止めていなかったのではないかという問題に発展した経緯があるだけに、「条例」におけるオンブズパーソンがどのように位置づけられるか関心が集まっています。

受け止められた経験がないと相談できない

「あのえっと」についての意見も出されました。相談フォームでは、①「こまったこと」や「なやみ」は先生に相談しよう ②先生に話すことが難しいときは長野市に手伝ってもらいましょう―との呼びかけがされ、タブレット(ipad)で名前や相談したいことを入力するようになっています。

これについて、「もやもやが学校の先生だったら、悩んでいることをほんとうに言えるのか」との疑問が出されました。話すことで気持ちが楽になることはあるけれど、それは話して受け止めてもらえた経験がある場合であって、その経験がないと難しいのではとの声でした。

この点については、オンブズパーソンはまったく利害関係のない第三者の立場でもやもやを聞いてもらえるので、その経験からエンパワーメント(力を与えることや自信をつけるようにサポートすること)を発揮できるようになるとの意見が出ました。オンブズパーソンの果たす役割の一つと言えそうです。

子どもたちの現状を踏まえて「条例」にどう盛り込むか

「子どもの権利条例」に盛り込むべきことの基本は「子どもの権利条約」にあると、事務局の小林啓子さんは指摘しました。「意見表明権があって、自分に関して何を言ってもいい」とされていても、現実はきまりをつくって遵守させられ、もの言わぬ「良い子」にする教育現場の状況があると小林さんは言います。「遊びが子どもの主食・仕事であり、創造性や自主性が育まれる」と言われても、現実は定員を大幅に超えているのが児童館の現状だとも。子どもたちを巡る現実に目を向ける必要を訴え、これを受け止めて「条約」のなかにどう盛り込むかが肝になるとの考えです。

フィンランドやスウェーデンの現状を視察して来た教育関係者から、子どもの権利が尊重されていて、きまりがなく自分たちで決定(自己決定・自己選択)していることが語られました。きまりを教えるのではなく、教育の本質を教えていると言います。

またコスタリカの様子を見て来た別の参加者からは、子どもの権利について小学校1年生から学齢期(18歳)までずっと学び続けているとの話がされました。子どもたちは不利益と感じたときは、自分で裁判所に訴えることができるそうです。小学校1年生でも政治活動に参加でき、選挙のお手伝いも可能とのこと。学校では模擬投票がされ、なぜこの候補を選ぶのかを話します。児童会の役員選挙も先生の手を借りずに実施し、人気投票ではなく学校をよくするための「政策」で選ぶようになっています。表現活動を大事にしており、相手の話を聞く関係性があること、文化が大切にされていて、そのレベルが高く、それぞれやりたいことをしているとの説明でした。

「権利」について深い理解を

ワークショップには、さまざまな立場の方の参加があり、また長野市以外からも来ていました。長野市での動きを知りたいとのことでした。

学童指導員の方からは預かる子どもたちが増えてキャパを超え運営が大変になっていること、子どもたちの安心・安全のためケガをさせないようどうしてもきまりを守らせることになっているとの声が出されました。放課後の子どもたちの実態はいま深刻で、ここにメスを入れる必要があるとの意見があり、共感を呼んでいました。

包括的性教育に関わる意見も出され、その実践が紹介されるとともに「条例に盛り込んで欲しい」と希望が出されました。

何より大人が変わらなければいけないので、「前文にそのことを盛り込んで」との声も。「まちづくりについて子どもたちの意見を聞いて欲しい」との意見もあり、それらを「条文」に入れることができるかがテーマになりそうです。

さらに子どもの権利はもとより、高齢者の権利もないがしろにされている昨今の政治情勢についての発言もありました。

「制定にあたっては従来の子ども施策のチェックではなく、子どもの権利を守る視点で現状を検証して子どもを守るしくみを入れてほしい」との意見が強く、「権利とは何かをしっかり理解しないと子どもの権利は守れない」との意見が出されました。

「大人は好き勝手をするのが自由だと思っているから子どもに権利を与えられては困るとなっている」と問題点を指摘する発言があり、「子どもたちは自分に権利があるとわかった時点で友だちにも権利があることがわかる。そこで話し合いができ、いじめは人権侵害だったと理解できる」と権利についての深い理解の必要が語られました。

また意見表明についても、「意見を言われたら全部反映しなければならない」のではなく、決定に関わることが大事であり、なぜ反映できないかをフィードバックすることをすべきで、そこまでが意見表明権との説明もありました。こうした人権意識を大人が持って子どもの声に耳を傾けないと、「どうせ言っても聞いてもらえない」という気持ちにさせてしまうようです。

※包括的性教育とは、性をめぐるさまざまな要素を含む教育のこと。生殖や性的行動におけるリスク、性に関する疾病について教えることにとどまらず、性を「権利」として捉え、人権を基盤におき、コミュニケーションやジェンダー・セクシュアリティ平等、差別や暴力、社会的・文化的要因、メディアリテラシーなどを取り扱う。

子どもの権利を大人が認めるのは選択肢を広げること

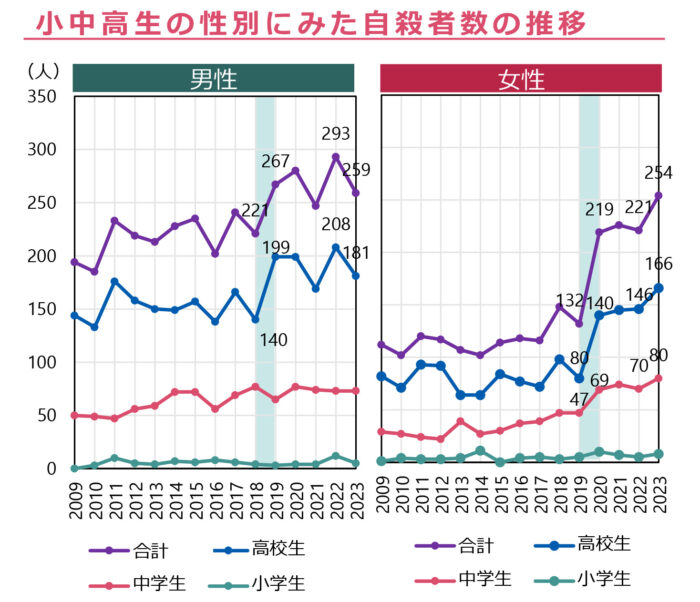

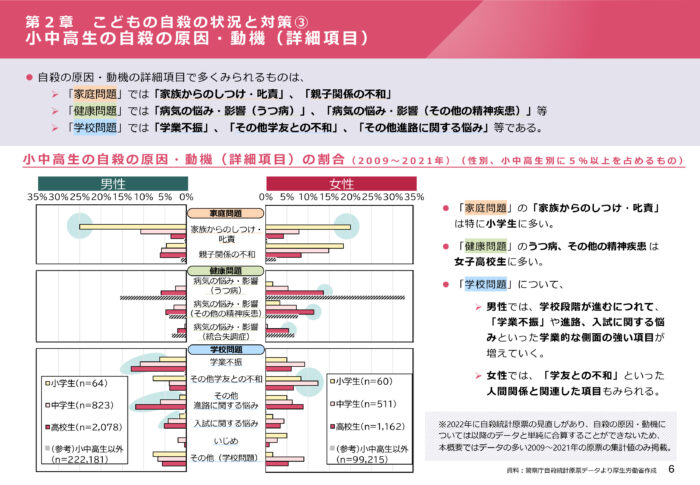

不登校や自殺が増えている現状があります。小中高校生の自殺は年々増え、特に女子が急増しています。2024年度の数値も前年を上回りました。原因は、小学生は家族のしつけ・叱責が多く、高校生は学友との不和や進路となっています。

この現状について、主催者で元教員の小林啓子さんは、「不登校の子どもは学校が息苦しいと言っている」と説明。「自分らしくいられず、自分が自分でなくなると言っている」とも。自殺については、「違う生き方をする選択肢がない現状があるためではないか」と指摘しました。そして「子どもの権利を大人が認めるというのは、選択肢を広げること」と話しました。「子どもは、のんびりとボーっとしているときが一番しあわせなのかも知れない。何をしたいか聞くと遊びたい言う」そうです。そして、「そういうことを保証する長野市の条例になって欲しい」と、参加者からさまざまの意見を聞いた上で「条例」に盛り込むべき希望をまとめました。

4月にまた集まろう

最後に、今後の活動について話し合いました。より具体的にするため提案されたのが、自分たちが望む「条例」の骨子を素案として作ってみることでした。制定済みの自治体の条例を参考にして目に見える形にし、長野市が提案する「条例」案と比べてみようという取り組みです。

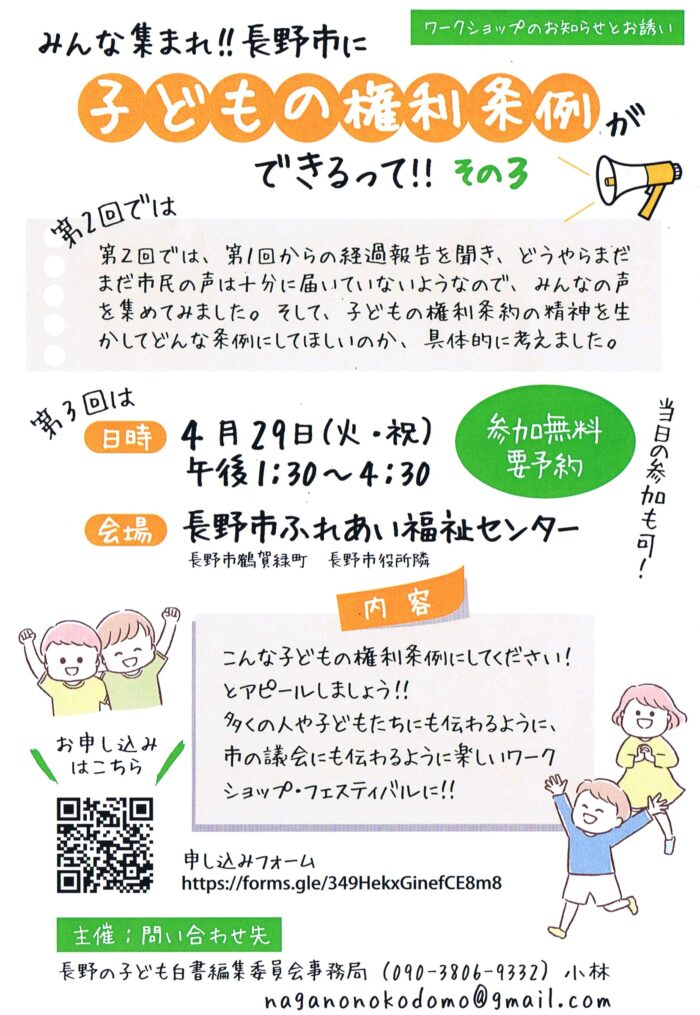

長野市は6月の定例議会で提案してくるものとみられています。それまでの新たな動きとして3回目のワークショップを、4月29日(火・祝)午後1時半から長野市ふれあい福祉センターで開くことを確認しました。その際に、社会に広くアピールするため、何らかの形で示威行動をすることも決めました。

多くの人に「子どもの権利条約」のことを考えてもらう方策として、SNSなどを活用しながら、それぞれが積極的に情報を発信することも申し合わせました。また議会に向けたロビー活動も検討することにしました。長野市は「条例」制定にあたって特別委員会は立ち上げておらず、通常の常任委員会での検討で進めています。市民の希望がどこまで「条例」に盛り込まれるかは、世論の盛り上がりにかかっていると言えそうです。

↓↓第1回ワークショップの記事はこちら↓↓

取材・執筆 ソーシャルライター 太田秋夫

337

337