「子どもの権利条例」を制定する方向で長野市が準備を進めていることを知った市民グループが、「どのように検討しているか詳しい話を聞かせて欲しい」と長野市に申し入れました。進行している協議の状況を担当者から聞くとともに、「条例」への期待や願いを出し合うワークショップを2025年2月2日、長野市のふれあい福祉センターで行ないました。

主催したのは「長野の子ども白書」編集委員会事務局。「条例」と「オンブズパーソン」制度への市民の関心が高く、主催者の予想を大幅に上回る60名の参加があり、会場の部屋を変更したり椅子をたびたび増設したりするほどの状況でした。

子どもの権利ってなに?

冒頭で事務局代表の小林啓子さんが「国連子どもの権利条約」について説明しました。

このなかで、子どもにも大人と同じように人権があるものの子どもは未熟で発達の途上にあるため大人の保護がなければその権利を守ることが難しいことから「子どもの権利条約」ができたと、「条約」の意義を話しました。

大人が子どものためによかれと思っても、子どもの生き方を大人の都合で決めることはできません。そのことが、「差別の禁止」「最善の利益」「生命および生存・発達の権利」「意見を聞かれる権利」といったすべての条文の基本原則になっていると解説しました。

小林さんは日常的に起きている子どもの権利侵害にもふれながら、「権利条約」について、「守らなければいけないのは批准した国・政府であるとともに、地方自治体でもある」としました。

長野市が「条例」の制定を準備していることについては、「地方自治体が条例を制定し、これを実効あるものにするという決意はたいへんなことだ。長野市にできるということを聞いてワクワクドキドキだ」と「条例」制定準備の受け止めを話すとともに、今回のワークショップ開催について、「中身のある『条例』にして欲しいという願いを込めてみなさんに集まってもらった。市民の立場から、子どもの『権利条約』が掲げる人権尊重が生かされる『条例』について語り合いたい」と趣旨を説明しました。

本稿は3ブロック構成で重要点を詳しく記述

本稿は長文です。

次の三つのブロックで構成しています。

- 長野市が検討中の「子どもの権利条例」の内容(市の説明)

- 松本市の「子どもの権利条例」に基づく権利救済活動(権利擁護委員の報告)

- ワークショップの参加者から出された意見・希望(発言骨子)

「国連子どもの権利条約」の理解が残念ながら一般に広がっていないこと、長野市で「条例」制定の検討作業を進めていることが市民に知られていないこと、子どもを巡る実態を憂い救済制度としての「オンブズパーソン」制度を望む声が大きいことから詳細にレポートしました。

〈第一ブロック〉

なぜ長野市が「条例」を作ることにしたのか

長野市の「子どもの権利を守る条例」制定は、子ども未来部と市議会の福祉環境委員会が協議して検討を進めています。昨年10月から今年1月にかけて4回委員会を開催し、検討は現在も進行中です。検討の途中ではあるものの、主催者の申し入れを受けて、現在までの検討内容を資料に基づいて長野市の担当者が説明しました。

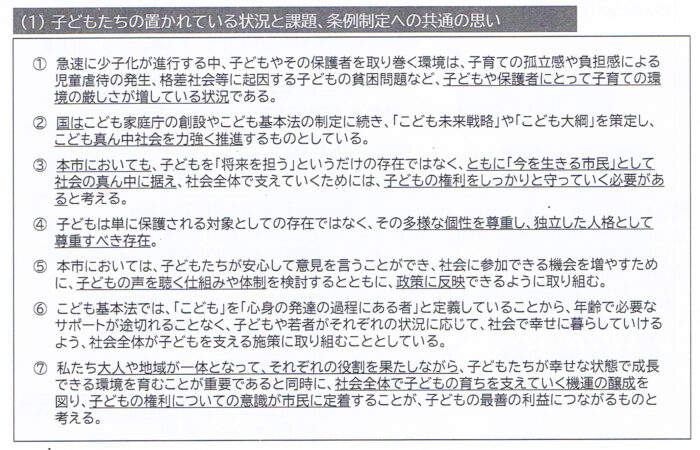

最初に子どもたちの置かれている状況と課題、「条例」制定への共通の思いとして、「ともに“今を生きる市民”として社会の真ん中に据え、こどもの権利をしっかりと守っていく必要がある」「多様な個性を尊重し、独立した人格として尊重すべき存在」など7つの捉え方をベースにしているとの文面を掲げています。(下図参照)

長野市はなぜ「条例」を作ることにしたのか。その意義については、次のように文章化しています。

長野市が条例を制定する意義

子どもの権利条約やこども基本法のみならず、子どもを直接支える仕組みが身近にある必要があり、世界や国が保障しようとしている「子どもの権利」を「わたしたちのまち」はどう守り支えようとしているのかを、身近な市町村である長野市において条例を制定することで、市民とともにその取組を共有していくことができる。このため、市町村という住民に身近な自治体である長野市において、本市として条例を制定することが重要である。

4つの基本理念と視点

「条例」を検討するにあたっての基本理念として、4つの原則を掲げました。これは「国連子どもの権利条約」の原則をベースにしたもので、日本国憲法、こども基本法、児童憲章などを基に検討するとしています。

4つの原則

①生命、生存および発達に対する権利(命を守られ成長できること)

②子どもの意見の尊重(意見を表明し参加できること)

③子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)

④差別の禁止(差別のないこと)

そして、内容の検討にあたっては、次の4つの視点で話し合っているとの説明でした。

4つの視点

①子どもの権利を守る大人の役割と仕組み

②子どもの意見表明・社会参加

③相談と救済

④条例の趣旨を実行する仕組み

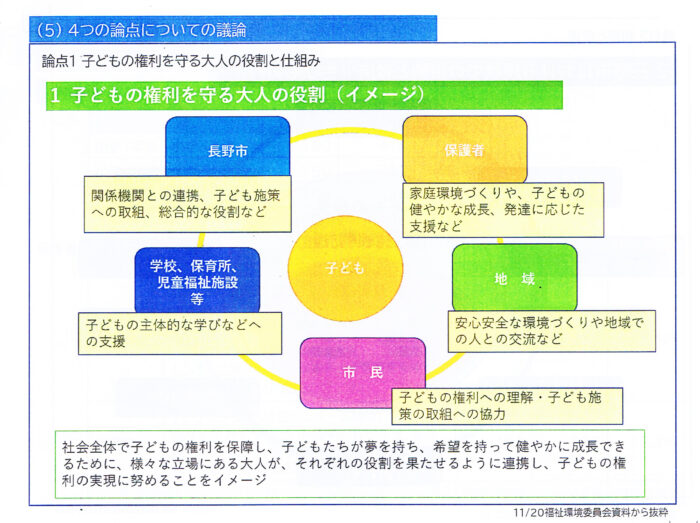

子どもの権利を守る大人の役割のイメージとしては、子どもたちが自分で権利を守ることはなかなか難しいので、子どもを真ん中に置きながら、☆長野市(関係機関との連携、施策)、☆保護者(家庭環境、成長・発達に応じた支援)、☆地域(安心安全な環境づくり、人との交流)、☆市民(子どもの権利への理解、施策の取り組み)、☆学校・保育所・児童福祉施設(主体的な学びの支援)など様々な立場にある大人が社会全体として、それぞれの役割を果たせるように連携し、子どもの権利の実現に努めるとしています。(下図参照)

協議のなかでは、企業や事業所の役割もあるのではないかとの意見が出されているとのことです。

子どもの意見を汲み取る現在の仕組み

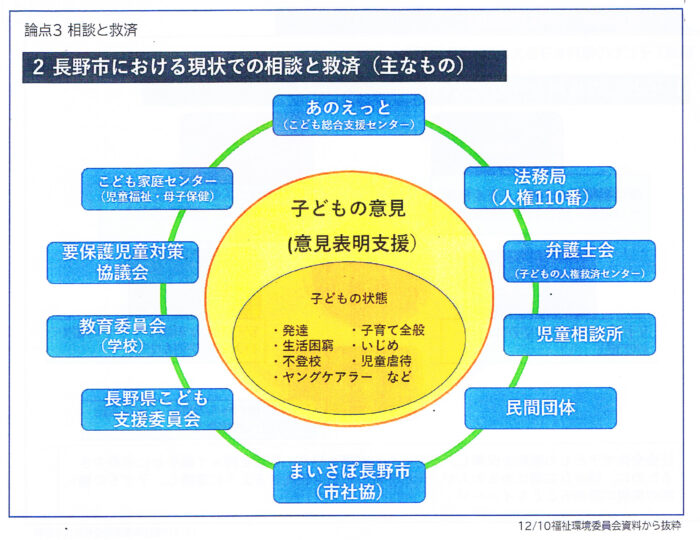

子どもたちの現状に目を向けたとき、発達や子育て全般の課題のほか、生活困窮、いじめ、不登校、児童虐待、ヤングケアラーといった問題があります。子どもの意見をどう汲み取るか(意見表明支援)の視点が重要です。

現状における相談と救済の体制としては、「あのえっと」(長野市のこども総合支援センター)、法務局(人権110番)、弁護士会(子どもの人権救済センター)、児童相談所、民間団体(子どもと向き合っているNPOなど)、まいサポ長野市(市社協)、長野県こども支援委員会、教育委員会(学校)、要保護児童対策協議会、こども家庭センター(児童福祉・母子保健)が仕組みとしてあるとの説明でした。(下図参照)

子どもたちのアンケートの結果をどうとらえるか

アンケート調査の結果についても説明がありました。3,000人の子どもたちを対象にしています。

「家でおとなに意見を聞いてもらえるか」の設問では、小学校1~3年生で68%、4~6年生で76%、中学1年生~17歳で75%が「聞いてもらえる」と答えました。しかし「聞いてもらえない」「あまり聞いてもらえない」という人が4~5%いる結果が出ています。(「ときどき聞いてもらえる」は20~25%)

「聞いてもらえない」と回答した子どもたちが少なからずいる実態をどうとらえるか。課題が見えてきます。

悩みごとや困りごとの「相談相手」についても聞いています。

「いる」とした人が小学校1~3年生で85%、4~6年生で88%、中学1年生~17歳で81%でした。その一方で、「いない」と答えた人が小学校1~3年生で4.3%、4~6年生で3.6%、中学1年生~17歳で5.3%いました。

「相談相手がいない」と答えた子どもたちが数パーセントであってもいる現状をどうとらえるか。これも重要と言えそうです。

アンケートの回答率は46.8%にとどまっていました。半数以上の子どもたちが答えておらず、その理由はわかりませんが、その子どもたちの実態はどうなのかも気になるところです。

「子どもの権利条約」を知らない大人(親)が圧倒的

親の意識調査結果も報告されました。「条例」制定や啓蒙を進める上で重要な意味を持つものです。

幼稚園・保育園および子どもプラザ・児童センターの保護者1,240人からアンケートをとっています。「子どもの権利条約」の認知度については、「聞いたことはあるが、内容は知らない」という人が4割以上でした。これに「知らない」と答えた人も加えると、3人に2人が「子どもの権利条約」を理解していないという実態がアンケート結果から見えてきました。

「内容までよく知っている」という人は未就学児保護者でわずか3.8%、小学生保護者では2.3%にとどまっています。「少し知っている」という人まで入れても、就学児保護者で28.6%、小学生保護者で32.2%という結果です。「国連子どもの権利条約」を多少なりとも知っているという人は3割以下の実態が明らかになったのです。

アンケートの回答率は37.3%で、3人に2人は答えていませんでした。無回答だった人たちの認識はどの程度なのか。アンケートに答えなかった理由はわかりませんが、「子どもの権利条約」への関心が低いともとれそうです。市の担当者からのアンケート結果へのコメントはありませんでしたが、「子どもの権利」が大人(親)に理解されていない現状が浮き彫りになっているとも言えそうです。

アンケート調査では、「子どもの権利」で大切だと思うことは何かを大人(保護者)に聞いています。これも「子どもの権利」についての理解度を確認する尺度になる調査でした。

「心や体を十分に成長させていけるような生活を送ること」「人種・性別・宗教・障害・貧富の差・考え方によって差別されないこと」「生きること・育つこと」の項目は80%以上で上位になっていました。

しかし、「最善の利益」「意見を自由に出せること」については下位(小学生保護者で38%程度)でした。子どもの権利のなかの大切な項目について意識が低い状況でした。

そのほか、長野市はワークショップ形式で小学生83人、中学生71人、高校生151人から意見を聞き取っています。また専門家2名(医師、弁護士)、子育て関係の8団体からのヒアリングも行なっています。

長野市の担当者は説明のなかでアンケートの結果を踏まえ、「行政として啓蒙に取り組んでいく必要がある」との認識を示し、「条例」を制定することで市民に理解してもらうきっかけにしたいと述べて報告を締めました。

「子どもの権利条例」の協議状況を説明する長野市の担当者

〈第二ブロック〉

「条例」に権利救済の制度を入れる必要がある

主催者がワークショップで参加者に伝えたかったもう一つの情報は、12年前(平成25年4月)に施行された「松本市子どもに関する権利条例」についてです。報告したのは松本市の権利擁護委員の北川和彦さん(弁護士)でした。

北川さんは冒頭で、「権利救済の制度を条例に入れて欲しい。それが子どもたちの救いになる」と話し出し、権利擁護の視点から、地方自治体における子どもの相談・救済制度の取り組みの必要性について詳しく説明しました。

「子どものための相談として、いじめ、不登校、虐待、性被害など相談項目が特定された窓口は様々ある。子どもは自分のもやもやした感情が何によってもたらされているか自覚できず、もし自覚できたとしても話すことができないことが多い」と説明。こうした対応について、「項目が特定された相談は、かならずしも子どもとってよいこととは言えない」と指摘しました。

「子どもは他人に話すことによって、もやもやの原因が何によるのかを理解し、どう受け止めたらいいか、どう動けばいいかを考えることができるので、何でも話すことができる総合的な窓口があれば、大人との対話を通じてその力を引き出すことができる」とあるべき姿の考え方を話ました。子どもに寄り添った受け止めの体制が不可欠ということです。

チャイルドライン(子どもの専用電話)という仕組みがあります。「秘密は守る、名前は言わなくてもいい、どんなことも一緒に考える、いつ電話を切ってもいい」という4つのコンセプトで運営されています。これは「耳を傾ける」という効果はあるのですが、北川さんは「この制度は権利侵害を解決する機関ではない」と指摘しました。

そこで、「チャイルドラインと同様のコンセプトを有する総合的な窓口を地方自治体に設置しておき、権利侵害が疑われるケースについては、子どもの権利擁護委員(オンブスバーソン)が救済していくという仕組みが必要となる」と子どもの権利を擁護する上での大切なポイントを説明しました。

単に子どもの声を聞くだけではなく、相談機関が動いて関係調整を図っていくことが必要であることを強調したのです。

「オンブズパーソン」が当事者の関係を修復調整する

「オンブズパーソン」は北欧から発生した制度です。行政から独立した第三者機関であり、調査権限を持っています。そのため「オンブズパーソン」の制度は条例のなかに定めなければなりません。救済の活動をする権利擁護委員は弁護士や大学教授などの専門家があたります。

松本市は、子どもの権利を実現していくため、子どもに関わるすべての大人が連携、協働して「すべての子どもにやさしいまちづくり」を推進するとして、「条例」を制定しました。そのなかに権利擁護委員が規定されており、3名の専門家が対応しています。

子どもから話があって救済が必要だと判断したときは、その子どもの了解を得て、相手の子どもや保護者と接触し、先生と子どもとの関係のときは学校と接触するそうです。そのときは相手の先生にすぐ接触するのではなく、教育委員会を通じてどう学校に入っていくかを検討するという手立てを取り、その上で先生に会って子どもの話を伝え、先生の話も聞く。そうやって関係を調整するという方法を北川さんは詳しく説明しました。これを「修復的会話」と呼んでいるそうです。

いじめ問題については国の指針があるけれど、それは被害の生徒に対しては心理的なケアをし、加害の生徒には出席停止などの厳格な措置をとるという二項対立的になっていることを説明しました。そして、「このやり方では子どものいじめ問題はなくならない」と話しました。地域のなかでいっしょに暮らしているので、二項対立で分裂させたままでは関係は修復できないとのことです。ていねいに双方から話を聞いて関係を修復するのが「オンブズパーソン」としての人権擁護委員の役割との説明でした。

長野県の「子ども支援委員会」は調整に動けない

全国46自治体に権利擁護の制度があるとのことです。長野県にも「子ども支援センター」と「子ども支援委員会」があり、相談と救済をしています。この仕組みについて北川さんは、「『支援委員会』は合議体で、いじめの権利救済の申し出があったとき調査・審査をして『あったか、なかったか』を判断・勧告するものであり、当事者の関係を調整するという機能にはなっていない」と説明しました。

「県に支援センター、支援委員会があるから長野市に条例はいらない」という考えについては、「長野市にも県にも必要だ」と説明しました。県の役割として「市町村を超えた広域に関わる問題や全県的なものを扱って欲しい」としました。当事者が市町村をまたぐ場合があるからです。

長野県子ども支援センター

子どもが抱えるいじめ、体罰等の悩みのほか、保護者が抱える育児や子育ての悩みなど子どもに関する様々な悩みに幅広く対応する相談窓口。子どもに関することであれば、保護者などの大人からの相談も受け付ける。いじめや体罰といった子どもの人権侵害に関する相談で解決が難しい案件については、長野県子ども支援委員会に申し出ることができる。

松本市の「子どもの権利相談室」の運営

北川さんは松本市の「子ども権利相談室」の運営や相談状況、救済事例を詳しく紹介しました。相談室は「こころ鈴」と呼ばれていて、これは小学校4年生の命名だそうです。

子どもの権利相談室「こころの鈴」の運営

条例から

〇松本市に在住、在学、活動するすべての子どもたちは、差別や虐待、いじめやその他の権利侵害を受けたとき、又は受けそうな状況に置かれたとき、その子ども自身が必要としている相談や救済を受けることができます(条例第15条)。

〇子どもの権利侵害に対して、速やかで効果的な救済に取り組み、回復を支援するために、松本市子ども権利擁護委員を置きます(条例第16条)。

〇子どもの権利の擁護に必要な支援を行うため、子どもの権利相談室を松本市大手3丁目8番13号に設置します(条例施行規則第12条)。

調査相談員3名と室長の4名で運営し、月曜日から土曜日までの週6日活動。午後1時から6時まで(金曜日は8時まで)相談を受け付けています。延べ相談件数は年間約400件に上るとのことです。相談者は保護者と子どもがおよそ半数ずつ。内容はいじめ、不登校、心身の悩み、交友関係のほか、教職員や学校の対応での相談もたくさんあるとのことです。

問題解決に向けた各種機関との連携や調整の流れについて、①状況の確認 ②意思確認(子どもの意思) ③事実確認(聞き取りなど) ④協力依頼(改善に向けた協力) ⑤見守り(改善したことが継続しているか)―と説明しました。

具体的な調整事例の紹介があり、ワークショップの参加者は権利擁護がどのように進められているかを深く理解することができました。

教職員から不当にいじめの加害者扱いをされ、それが原因で不登校に陥ってしまった中学生を救済した事例(個別救済)、学校外のスポーツ・文化活動についてアンケート調査を行ない、一部に深刻なハラスメントがあることが分かって救済した活動(制度改善)などの紹介もありました。

子どもの権利擁護委員 子どもの権利相談室「こころの鈴」 活動報告書 – 松本市ホームページ

〈第三ブロック〉

「オンブズパーソン」の救済制度を希望する声が続出

後半は参加者から忌憚のない意見や要望が途切れなく発言されました。最も多かった声は、「オンブズパーソン」の救済制度を設けて欲しいという希望でした。

救済制度としての「オンブズパーソン」について否定的な意見が市の協議のなかで出ていたようです。

「オンブズパーソンは他の機関とのすみわけが難しく、学校でのいじめなどに介入することで混乱する可能性もある」

「子ども同士のトラブルを、子どもの成長過程でのトラブルとして対応しようとしたものが、オンブズパーソンなどの専門家の介入により、子ども同士の問題から大人同士の問題になる場合がある」

こうした意見があるとの情報を耳にしていた参加者からは、北川さんから松本市の事例を聞くなかで、「実際に制度化して効果が出ている現場から学んでほしい」との声が多数出されました。

県の「子ども支援委員会」についての発言もありました。これは北川さんの報告にもありましたが、「支援委員会」は救済機関ではあるが「オンブズパーソン」とは異なっていて年に数回の会議で話し合うだけで機動性がないこと、子どもの話を聞いてどう進めるかについて本人に確認しながら動いて改善することは難しいことが、この制度の関係者からも指摘がありました。「いじめの対策でも、直接子どもと話すことはない」との説明でした。

市から説明されたアンケートの結果にふれた発言も出されました。

話ができ権利も守られている子どもはいいが、「話すことができない」という子どもをどう救うか考える必要があるとの意見でした。「声を上げられない子どもたちに寄り添うのが人権擁護委員だ」と、その必要性の訴えが強く出されました。長野市に設置されている「あのえっと」(こども総合支援センター)で救えるかどうかについて疑問視する発言もありました。「あのえっと」への子ども自身からの相談はわずかのようです。

市民や専門家の声をもっと聞いて検討を

長野市の協議の進め方について、「子どもの権利や教育に詳しい専門家、子どもの困難に詳しい人が協議に加わっているのか」という質問が出されました。「通常の委員会でなく『特別委員会』を設置して専門家の意見も取り入れながら検討して欲しい」との声も強く出されました。2人の小児科医と弁護士からヒアリングをしているものの協議には加わっていないとの説明があり、大事な条例を制定するのに行政の担当部署と議会の常任委員会の範囲で進められていることに対し、「市の検討の姿勢では不十分」との思いが広がりました。そして、「市民の声を広げることが大事だ。きょうから始めて行こう」との呼びかけありました。

市民団体などから、これまでも「子どもの権利条例」を制定して欲しいという要望は出されていましたが、長野市は腰を上げないでいました。ところが一転して昨年の途中からにわかに検討が始まりました。しかし、「条例」制定の準備をしていることは市民に知らされておらず、その協議のプロセスをみると「オンブズパーソン」の設置には否定的な意見も出ていることから、「市民の声を広く聞いて反映させて欲しい」との希望が強くなったようです。

子どもたちをめぐる実態の発言も次々に

長野市では一部市民の声を受けて青木島遊園地の廃止を決めたことから、「地元住民や子どもの声を聞いていない」との批判が起きました。それと関連して、「『オンブズパーソン』の制度があればこうしたことが起きなかったのでは」との意見が出されました。子どもたちと関わる仕事をしている人からは「権利侵害されている子どもたちにいっぱい出会ってきた。『オンブズパーソン』の制度があればきっと救済されたと思う。もどかしい思いをしてきた」との発言もありました。北川さんの松本市における権利擁護委員の取り組みが参加者の胸を打つこととなり、「オンブズパーソン」制度導入への願いは、いっそう高まったようです。

子どもが不登校になったときの苦しみを切々と語った人もいました。「修復的対話法」を知ったことや支えになったのは「相談窓口」ではなく、子ども劇場のお母さんや不登校の親の会の人たちとの出会いだったと話しています。行政の施策でも「子どもの意見を聞いてもらえていない」との指摘やキャパシティーを超えて立錐の余地もない学童保育の実態なども出されました。

子どもの状況をつかめない教職員の事例など、子どもをめぐる実態についても次々と発言され、子どもの権利がないがしろにされている状況が浮き彫りにされる場となりました。

署名活動に取り組んでいるグルーブも

「長野市子どもにやさしいフォーラム」が母親らによって2017年に設立され、「子どもの権利を守るためのフォーラム」をこれまで14回開いてきました。「オンブズパーソン」の制度を「条例」に入れることを市と市議会に届ける署名にも取り組んでいます。代表の丸山香里さんから協力を要請する発言がありました。

次回のワークショップは3月30日(日)14時から16時半まで、長野県高校教育会館で実施する予定です。

取材・執筆 ソーシャルライター 太田秋夫

=== 追記 委員会の傍聴 ===

本稿を執筆中に「子どもの権利を守る条例」について協議する5回目の長野市議会福祉環境委員会が2月17日に開かれると聞き、一般傍聴してきました。議題は「条例」構成案についてでした。

最初に市の担当部局から「条例」構成案の考え方(案)と具体的な内容(案)の説明がありました。長野市の子どもの権利や「条例」制定に対する思いを前文および条例の目的に盛り込むとしています。大人の役割と仕組みを明確にし、「社会全体で子どもの育ちを支えていく機運の醸成を図る」ためには関係機関との連携は不可欠であることから、これを基本の理念として入れるとの提案もされました。

また、子どもの意見等から導き出される必要な取り組みについて、ポイントとキーワード整理して説明がありました。相談と救済については、こども総合支援センター「あのえっと」を中心に子どもの意見を各種機関や組織が連携して受けとめるイメージ図を示しました。

続いて各委員から発言があり、「相談と救済」が重要であること、現在の「あのえっと」では限界があるので「オンブズパーソン」の検討も必要ではないかとの意見出されました。市の担当部局と議会の委員会のなかだけでの検討では限界があるので、「より多くの市民の声を聞くようにしてほしい」との要望も出されました。

いつを目途に条例を制定する予定なのかの質問も出ありましたが、「できるだけ早く」との説明にとどまり、市としての具体的なスケジュールは示されませんでした。

委員会は40分ほどで終了。約10人の市民が傍聴しました。今後は、3月議会開会中と4月に委員会を引き続き開催するとの予定が提示されました。

(取材・執筆/ソーシャルライター 太田秋夫)

723

723