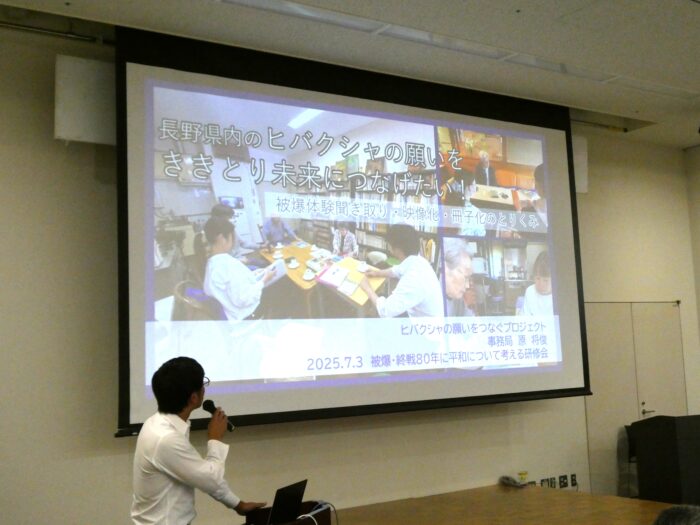

今年(2025年)は被爆・終戦80年の節目です。長野県生活協同組合連合会は7月3日、「平和について考える研修会」を開催しました。戦争の直接体験者が少なくなるなかで、長野県内で活動しているグループにスポットをあて、どんな思いで、どんな取り組みをしているかを話してもらいました。報告の後、参加者は聴いた感想を交流し、自分にできることを考えました。

被爆の伝承と平和を求める諸活動を5人が報告

県生協連の2025年度上期研修として実施したもので、生協コープながの、長野医療生協、長野高齢協、こくみん共済coop長野などの人たち47名が参加。2024年のノーベル平和賞が「日本被団協」に授与され、核兵器のない世界実現への国民の関心が高まっているなかでの研修テーマでした。

被爆者の体験を冊子や映像、イベントで伝えている実践、「核兵器禁止条約」を広げる活動、松代大本営平和記念館建設の取り組み、平和行進と草の根運動などについて5人の登壇者から報告がありました。被爆の実相を伝え、平和を願って県内でどんな取り組みが行われているかを学ぶ機会となりました。

ヒバクシャの体験を冊子と映像で伝える

被爆者の願いをつなぐプロジェクトの活動を紹介したのは長野県教職員組合の原将俊さんです。

ヒバクシャの願いを聴き取り未来につなげようとプロジェクト事務局を立ち上げたのは2023年10月です。映像記録と冊子でヒバクシャおよび被爆二世の証言を次世代に残すため2024年に聴き取り活動を進めました。

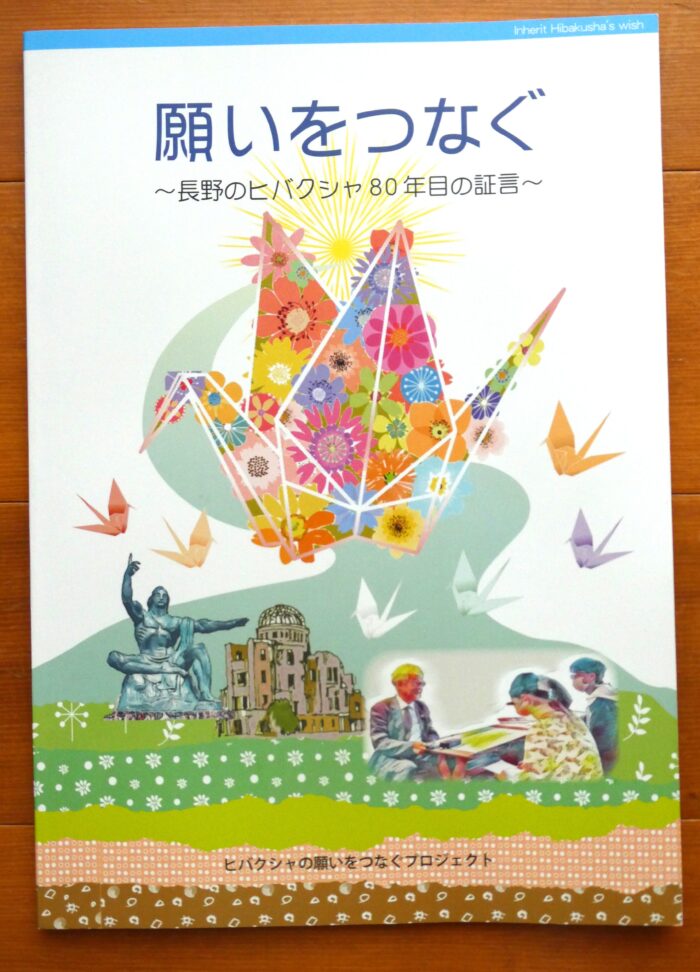

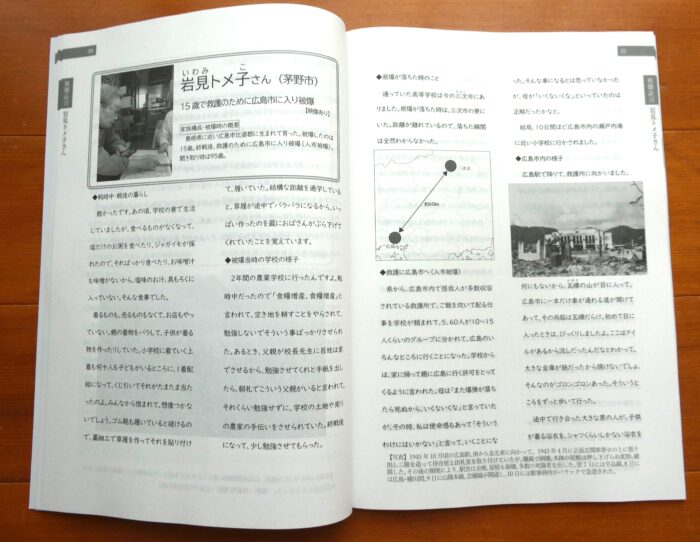

2025年6月、A4判100ページの冊子が完成しました。15名の聴き取りが収録されています。小学校高学年~中学生でも読みやすい文字の大きさにし、行間も空けて2段組になっています。意図したのは子どもたちに読んでもらうことで、表紙のデザインも明るい仕上げにしました。

1,800部印刷し、長野県内の小・中学校、高校、特別支援学級すべてに2冊ずつ寄贈しました。図書館に置くとともに、学校での平和教育に活用してもらうためです。冊子のタイトルは『願いをつなぐ』としました。ヒバクシャの声をつなぐだけでなく、作成者であるプロジェクトメンバーの「願い」もつないでいって欲しいという思いを込めたと原さんは語りました。

制作にあたっては、クラウドファンディングを行ないました。目標額を大幅に超す108万2,000円が寄せられました。原さんは「資金確保面だけでなく、活動を多くの人に知ってもらうことにつながったと」と報告しました。

聴き取りは一人2時間ぐらいですが、学校の授業で活用してもらえるよう映像記録は15分程度に編集しました。冊子には映像にアクセスできるよう2次元コードとURLを掲載し、冊子と映像とを連動させています。

冊子編集の工夫としてコラムを盛り込み、資料も掲載し、さまざまな情報が入手できるよう各種リンクも紹介しています。これにより授業のなかでも、また一人でも学べるようになっています。

報告の後半に、岩見トメ子さんと、三好孝子さんの映像を流しました。視聴のあと、原さんは取材でヒバクシャと直接ふれ合うなか、「つないでいく」思いが強くなったと語りました。プロジェクトの活動はひと段落しますが、今後について「子どもたちがどう受け止めたか、授業の実践をどう行なったか報告ができるようにしたい」と発表を締めくくりました。

「核兵器禁止条約」への参加を求めて

核兵器禁止条約を広げる長野ネット世話人(長野県原爆被害者の会副会長)の前座明司さんは被爆二世です。活動の経緯を時系列的に整理して説明しました。

2016年3月に始まった「ヒバクシャ国際署名」は20年末の最終集計で1,370万2,345筆に達し、国連に提出されました。長野県での取り組みは「県推進協議会」が設立され、26万8,563筆が県民から寄せられました。阿部県知事をはじめ全県77市町村長全員が署名しています。

17年7月7日、国連は加盟国の6割を超える112カ国の賛成を得て「核兵器禁止条約」を採択しました。このとき「ヒバクシャ」という言葉が記述されており、被爆者運動が結実します。21年1月22日に「条約」は発効となり、24年9月の時点で署名した国・地域は94、批准国・地域は73になっています。

「国際署名」に取り組んだ「県推進協議会」を継承する形で21年7月、「核兵器禁止条約を広げる長野ネット」が結成されます。そして日本政府に「条約」への参加を求める署名活動を展開するのです。「条約」採択の7月7日と発効の1月22日は毎年、長野駅前で街頭署名行動を継続実施しています。23年1月には、長野ネット代表10名が外務省副大臣を訪ねて県内の署名5万586筆を提出しました。

日本国政府は「条約」への署名はもとより、核兵器禁止条約締約国会議へのオブザーバー参加を求めても、核抑止論を前面に出して実現できていないのが現状です。前座さんは「採択された会議の日本代表の席にポツンと折り鶴が置かれていた」と当時を振り返りながら、「世界の人から見ると日本は何をやっているのだと思われていた」と訴えました。

前座さんの胸には折り鶴のバッチが付けられていました。日本被団協(日本原水爆被害者団体協議会)の人たちは、必ずこのバッチをつけて活動に参加しているとのことでした。

被爆の記憶を引き継ぐ「被爆体験を聴く会」

被爆体験を聴く会(長野市)の活動を紹介したのは同会代表の土田昇さんです。「聴く会」は17団体と個人が加入する長野市ボランティア連絡協議会とCSネットワーク長野によって構成されています。CSネットワークはNHK学園専攻科社会福祉コース(通信教育)を終了し、「もうひとつの生き方」の実践をめざす人たちの全国に広がるネットワークです。(Cはコミュニティ、Sはスクール)

2015年、被爆70年の年、全国研修会が広島で開かれました。そのとき、「ヒロシマを見て、聴いて、伝える」企画がCSネットワーク広島によって行なわれました。被爆者の証言を聴く内容でした。

これをきっかけに、長野でも企画を考えようとの動きになり「被爆体験を聴く会」が立ち上がりました。ヒロシマとナガサキの悲惨な状況を学習し次世代に被爆の記憶を引き継ぐこと、平和な社会を築き核兵器廃絶をめざすこと、自分たちに何ができるか考え行動することをミッションとして掲げています。

19年に初めて被爆体験を聴く会を開催します。それは被爆直後の広島の状況をリアルに聴く場となりました。ホクト文化ホールで行ない、300人が参加しました。翌年以後も毎年、講演やトークセッション、映画上映などを実施して来ました。

24年は映画「ひろしま」を上映しています。「ひろしま」は今年も8月24日に長野市ふれあいセンターで上映する予定です。映画上映は鬼無里民話の会でも行なっており、土田さんは「上映をしてもらえる地域組織を紹介して欲しい」と報告の最後に呼びかけました。

戦争遺跡は平和の語り部―松代大本営地下壕の役割

太平洋戦争末期に国家中枢を移転するために長野市松代に地下壕の建設が進められました。「松代大本営地下壕」と呼ばれているものです。その遺跡を後世に継承するための記念館建設が進められており、NPO法人松代大本営記念館理事長の花岡邦明さんが取り組みを報告しました。

花岡さんは冒頭で地下壕を見学した中・高生の感想を紹介しました。「僕たちが直接戦争を停めることは難しいかも知れないが、一人ひとりが戦争は間違っていると強く思うことで平和につながると思った」(中学生)、「人の命を無差別的に殺してしまう、傷つけてしまうのはあってはならないと改めて思った。この先そうならないためにも、声をあげることは大切だと思う。少しずつ戦争の道へ走ってしまっている日本は間違っていると思う。歴史をしっかり学んで二度と同じ過ちを繰り返してほしくないと心から思った」(高校生)という感想を読み上げながら、花岡さんは戦争遺跡が持つ力を強調しました。

松代大本営地下壕の概要、工事に至る経緯、工事に動員された人たちのことなどについて紹介。松代大本営地下壕が広く知られるようになった経緯についても紹介しました。沖縄修学旅行を契機に篠ノ井旭高校(当時)の生徒たちが地下壕調査を行ない、長野市に保存と公開を訴えたこと(1985年)、翌86年に「松代大本営の保存を進める会」が結成されたこと、90年8月に長野市が象山壕の部分公開(500m)を始めたことを説明しました。長野県や長野市に史跡として指定することを要望していますが、いまだに実現していません。

地下壕の見学者は、一時は年間10万人を超していましたがコロナ禍で減少し、現在は年々回復して24年は4万5,000人とのことでした。このうち4分の1の人をNPO法人が案内しています。小中学生、高校生のガイドが中心です。

法人の取り組みは、「戦争遺跡は平和の語り部」という考えに基づいています。戦争体験者が少なくなるなかで、戦争遺跡を掘り起こし、研究・保存し、活用することによって戦争の実相を語り伝えることが重要であることを呼びかける報告内容でした。

23年3月、沖縄県の玉城デニー知事が象山地下壕を視察したとき、「民間が取り組んでいることに対して行政がどう連携するかが重要だ。協力できる点を探り、戦争の実相と教訓を伝えていくために何ができるかを考えたい」と語ったことも紹介されました。建設中の記念館は10月のオープンをめざしています。

草の根の運動が世界に広がり核兵器禁止につながる

最後の報告者は、長野県平和行進実行委員会の事務局長で長野県原水協事務局長をしている丸山稔さんでした。世界を動かしてきた被爆国日本の草の根の原水爆禁止運動が「核兵器禁止条約」や被団協の「平和ノーベル賞」にもつながったことを熱を込めて語りました。

原水爆禁止運動の特徴について丸山さんは、①何よりも「ヒバクシャとともに進める運動でヒバクシャの訴え・願いが原点であること、②草の根の運動であること、③署名活動が原点になっていること―を説明しました。各自治体の首長や議長と共同し、国連や国際政治への働きかけ、幅広い共同を重視していることも説明しました。

「核兵器禁止条約」は世界を平和にする希望の光と言われていること、世界の運動はそこまで到達していることを説明し、「自分にできることから、関心のあることから運動に参加しよう」と呼びかけました。

発表の感想と自分にできることを交流

登壇者の報告のあと、グループに分かれて感想を交流し、「私たちにできること」を考えました。

感想をピックアップしてみると―

☆ヒバクシャの生の声(紹介された映像)はインパクトがあった。

☆被爆者の方の体験を聴けて、考えさせられることが多かった。

☆体験者の方の映像が印象に残りました。

☆体験者の話を聞いた後の“つなぐ”が大事だと思いました。

☆ヒバクシャの方の実体験が衝撃的でした。

☆1歳の時に被爆された三好さんの言葉「伝わらないんだなと思った」という一言に胸が締め付けられた。

被爆者の願いをつなぐプロジェクトの報告のなかでヒバクシャの映像が流され、この体験談の映像が心に突き刺さった人が多かったようです。

☆草の根の運動が大きな力になったことに感動。

☆松代地下壕などの戦争遺跡は戦争体験者が少なくなるなかで重要な施設だと思った。

☆戦争体験者が高齢になり、話を聴ける人が減っているなか、その話を聴けるのは貴重で、残していかなければ。

☆聴いて知るということは伝えていくことであると感じた。

☆被爆の証言は次の世代につなぐことが大事だと思いました。

被爆の実相や被爆者の願いを伝えることの大切さが参加者の胸に落ちたようで、「伝えたい」という感想がたくさん寄せられました。

☆平和について取り組まれている団体がたくさんあることがわかり、驚いた。

☆広島や長崎から遠く離れている長野でも様々な取り組みや活動がされていることを知った。

☆多くの方々が活動されていることに、「自分も」という思いが生まれた。

☆様々なところで様々な取り組みがあり、それをつなぐことが大事だと思った。

☆県内での平和活動の広さと深さを知りました。

☆さまざまな面で活動を続けて来られた方々の原動力は何かお聞きしてみたいと思いました。

5人の登壇者がそれぞれの活動を紹介する中で、平和を求めていろいろな分野・形で取り組まれていることが浮き彫りになる研修でした。参加者には活動の分野の広さが印象に残ったようです。

☆「ヒバクシャ」とカタカナで記す意味を知れてよかった。

☆「ヒバクシャ」の意味の深さを感じました。ヒバクシャの方々の話が非常にリアルで、戦争NOの意識が高まりました。

☆平和だから今の落ち着いた生活が営まれているのに、平和について意識が途切れていたことに気付かされた。世界で起きている戦争、なかなか自分事にできていないなあと反省。

会場からの質問に答えて、「ヒバクシャ」と表記する意味が説明されました。いま世界で起きている情勢と結びつけて捉えた人も多いようです。

グループ交流では、「私たちにできること」も出し合いました。

☆『願いをつなぐ』を読み、周りに伝える。

☆聴いたことをまず家族に伝えたい。松代にいっしょに行き、いろいろ話せたらと思う。

☆子どもにも学び、知るきっかけを作ってあげる。

☆学び続け、声をあげたい。

☆身近な人と平和について話すこと。

☆今の暮らしのありがたさを周りの人に伝えたい。

☆小中学生の頃、戦争の話を身近な人がしてくれました。私も若い世代に話をしていきます。

周りの人に伝えたいという声が多数ありました。特に子どもに話したいとの決意が目立ちました。

☆署名に参加すること。それには世の中のこと、歴史を知って、自分の考えを持つこと。

☆協同組合での平和の取り組みをさらに進めること。

☆読み聞かせボランティアで戦争について伝えたい。

☆映画「ひろしま」のPR。

☆学習会や研修会に参加してみる。署名に積極的に参加したい。

☆おしゃべりの中で、「広がる」「つながる」力を発揮したいです。

☆両親は戦争を体験しています。もっと話を聞きたいと思います。

☆地下壕ガイドを通して、戦争の実相を伝えていきたい。

発表で知ったさまざまな諸活動への参画につながる声がたくさん出されていました。

取材・執筆 ソーシャルライター 太田秋夫