国際経験や海外キャリアに興味のある人に向けて「ワールドキャリアカフェ2025 海外経験を長野で活かす!」と題したイベントが、2025年3月2日、長野市早苗町のR-DEPOを会場に開催された。

小布施町立図書館館長による基調講演やパネルトーク、参加者同士の交流会などが行われ、会場には留学生、県内大学生、一般参加者、長野県青年国際交流機構のメンバーなど95名の参加者が集った。

このイベントは「青年国際交流を通し国際社会や地域社会への貢献を考えるつどい北信越ブロックイベント」として、総務省が企画する「国際青年の船」の参加者たちが全国で作る青年国際交流機構(IYEO)と、長野県青年国際交流機構(長野IYEO)が毎年行っているもの。

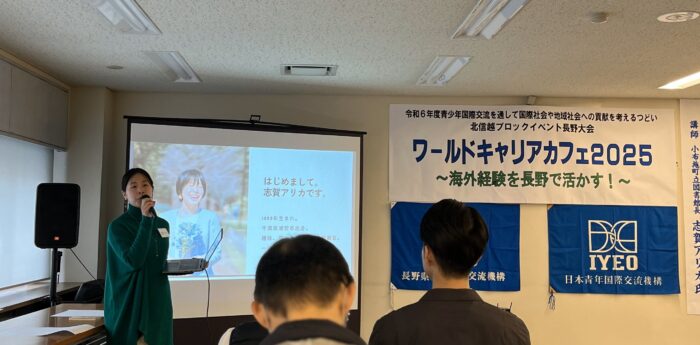

第一部 基調講演「自分は何者でどこからきて、これからどこへ向かうのか」

講演者 小布施町立図書館 館長 志賀アリカさん

第一部の基調講演では、国際協力系のNPO・ベンチャー・民間・行政と全く異なる場所・セクターに身を置きながら、自分の志を貫き続けてきた志賀アリカ氏(小布施町立図書館長)が、自分のキャリアをどのように描き、迷いながら歩んできたかといったこれまでの道のりについて語った。

「キャリアとはなりたい未来の姿とそこに行くみちのり」

「あなたにとってのキャリアとは?」という志賀さんの参加者への問いかけから講演は始まった。

近くに座る参加者同士でキャリアについて話しあい、志賀さんは何名かの「キャリア」の定義を聞き各自のとらえ方が違うことにも触れた。志賀さん自身のキャリアとは「自分のなりたい未来の姿と、そこに行くみちのり」と位置づけ、これまでの人生を振り返りながらの講演となった。

志賀さんの母親も「東南アジア青年の船」の乗船者だったこともあり、幼少期から海外とのつながりを感じる外国人との交流が当たり前の家庭環境で育った。自分も、「自然とどこに行っても世界中に友達を作りたい」と思っていたという。10歳でフィリピンのスモーキーマウンテンの子どもたちの存在を知り、「生まれた場所が違うだけで、この差はなんだろうか?」と社会の不公平・不平等さへの「怒り」を原動力に自分にできることから行動を始めたそうだ。「たまたま、自分はその事実を知っただけなのに・・・」と支援活動を行う志賀さんは、中学校では違和感と生きにくさを感じていたという。

高校生で「バレンタイン一揆」というドキュメンタリー映画の出演者として、ガーナのカカオ生産地を訪ねたが、ガーナの子どもたちとの交流を通じ児童労働の問題を伝えるドキュメンタリー映画といえども、あくまで映画では「起きることのすべては伝えきれない」ことを痛感した。さらに「国内教育を変えていく」という情熱と志で、想像と創造の必要性とリーダーシップを育むためのワークショップなどを提供する活動に力を注ぐも、社会にとって良いことのはずなのに、なかなか拡がらないというジレンマと「お金を稼げない」現実に直面。

右脳派直感型を自認していた志賀さんは、左脳の修業期間と位置づけ「コンサルティングファーム」で社会人のキャリアをスタートさせた。パッションだけでは人を動かせないこと、論理的に話せてないこと、細かいミスが多いこと、ツメが甘く、全体像が見えてないことなど、自分自身の市場価値は、そう高くないことも思い知らされたという。コロナ禍に担当していた企業の倒産などもあり、企業の成長を後押しするコンサル業をしながらも、成長の先には何があるのだろう?という違和感を持つようになっていった。

27歳・公募で小布施町図書館館長になる!

図書館は、世界平和の現場

次の仕事を決めずに前職を退職した志賀さんは、5年前の27歳の時、夫から小布施町が図書館長を公募していることを教えてもらい、迷わず応募。小布施町立の図書館館長に就任をする。成長の先にあるものは「居場所」なのでは?という感覚と万人が集う図書館は、誰にでも開かれている人とのゆるやかな交流の場であり、文化の拠点というサードプレイスであるというコンセプトがつながったのだという。

志賀さんは図書館長就任以来、図書館がみんなのための場として機能するために自分がすることは何か?を明確にし、図書館職員と丁寧に共有をしてきた。「とりあえず禁止は禁止。だれかの我慢を常識にしない」をキーワードに「なにが平等か不平等かを考えること」を大事にしながらそれぞれのニーズを満たすことを考えて、取り組んできたという。「図書館から泣いている赤ちゃんと恐縮している母親を追い出すのではなく、しずかにそばに寄り添うような図書館でありたい」という言葉は印象的だった。

そしてこれから

違和感という前兆と直感に導かれて

2025年10月、図書館館長の退任が決まっている志賀さんは、「まだ次のキャリアは見えてない。これまでもらってきたものを棚卸中。これまでの人生をふりかえると、計画的というよりも『起こることは必然』という考えを確かめるように、その都度自分の違和感をキャッチし、自分の直感に従って進んできた」という。「具体的にはまだ模索中だが、停滞や断絶でとまったものをとりもどすための動きにアプローチしてきたい」と考えているそうだ。志賀さんの今後のキャリアにもぜひ注目していきたい。

自分の人生の舵取りは自分でとる覚悟と勇気

志賀さんに、「直感を信じ、自分を信じることができるようになるために、どんなことをこころがけてきたのか?」を質問してみた。

- 目の前の事にしっかり取り組み、おざなりにしないこと。

- 自分とちゃんと、つながる。対話する。自分の想いや感情の言語化をすること。

チャンスをつかむ勇気とは、日々の自分の積み重ねであり、自分を信じることができるようにしておくこと。また、「自分は恵まれている」という自覚があり、それを誰かに手渡していかなくてはいけない、という感覚が根底にあるそうだ。

そして、志賀さんの次の言葉が印象的だった。

「つながりを大切にし交流の中で、誰かの中にいる自分が見つかる。自分のできることで社会貢献するとは、社会が自分を活かしていることになるのだ。この循環の中、次の誰かに、社会に自分のめぐまれた経験を還元していきたい。全にして個、個にして全という感覚が、幸福に生きる秘訣ではないか」

■パネルトーク

海外勤務、JICA・青年海外協力隊、留学などの経験を長野で活かしている方々のリアルな声を聴く

進行役を務めるモデレーターの竹内紫保さんと講演者の志賀アリカさん、千曲市屋代のカフェオーナーの富永さん、小海町で地域おこし協力隊の園山佐登子さんといったパネラーによるパネルトークが行われた。それぞれの海外経験やキャリア形成のヒント、アドバイス、長野でこれまでの経験をどう生かしているのかを語った。

〇海外経験の中で、得たこと

バリスタを目指してオーストラリアで海外留学やワーキングホリデー、スイスでのインターンを経験した富永さんは「英語も通じるし、比較的治安がよかったこともあり、自分はある程度どこでも生活できる、働けるという自信や感覚をもつことができた」。

海外ドラマに憧れて高校時代に米国留学した園山さんは、最初はミーハー気分だったという。帰国後海外への興味はいったん落ち着いたものの東日本大震災のボランティア経験から、JICA職員として、アフリカとエジプトへ赴き、難民と企業のマッチングなどをおこなってきた。

英語力も大事だが、出川イングリッシュでいける!と勇気を持つことがもっと大事。パッションでコミュニケーションはできる。必要な情報を得るためには、自分ではたいしたことがないと思うことでも、日ごろから声に出して人に発信しておくことが、きっかけやチャンスにつながる。

また、日本人の代表なのだという意識を持つようにする。安全面に関しては、日本と同じとは思わず十分注意をすること。大切な人とはつながって、毎日、生存確認できるようにする。自分に必要な薬は事前に日本から用意をしておくこと。郷に入れば、郷にしたがえで、相手のおもてなしは、ぜったい受け入れるなど、パネラーの海外経験はそれぞれ違うものの、海外で気を付けて来たことなどの共通点も多く、自分の感覚を信じる大切さ、自分で決める大切さについても話していた。

〇首都圏VS地方「長野で働く」を選ぶとは

拠点ややりたいことを一つに絞る必要はない

「首都圏で働く」メリットは、能力的に高く、尊敬できるその道のトップの人に出会える可能性があること。しかし首都圏にいても必ず出会えるわけではないし、コロナ禍以降、オンラインでも人との出会いの可能性はあるので、以前にくらべて、働く場所はあまり関係がないのでは?

長野で働いている理由は、「職場が長野にあるから」だが、首都圏とのアクセスが良く移動がスムーズである点、拡大家族のような感覚で付き合える人間関係や、子育てのしやすさ、ワイン・お酒、農産物の美味しさや自然環境が豊かで住みやすい、などなど、多方面でのメリットがあがった。

他に、地方では外国人労働力を受け入れる体制が不十分だからこそ、地方でこそ取り組む必要性を感じているといったことも。いずれにせよ、拠点ややりたいことを一つに絞る必要はなく、自分には「他にも拠点がある、コミュニティがある」と思うことで、選択肢と可能性はひろがるのでは?という意見でまとまった。

〇パネラー紹介

富永海平さん 1988年東京生まれ。小中高校生時代を軽井沢で過ごし、ホスピタリティ系の専門学校在学中にオーストラリアのメルボルンで2年間を過ごす。専門学校を卒業後、インターンシップ制度を利用しスイスのチューリッヒにあるホテルで1年間勤務。2012年の春に帰国し、有限会社丸山珈琲(当時)に入社。長野県・都内の各店舗や営業職、海外のバリスタ向けのセミナーのサポートやコーヒー競技会等を経験後、21年末に退職。22年より千曲市屋代で喫茶店(coffee) the heavy moonを営んでいる。

〇園山佐登子さん

川越市出身・高校時代アメリカの青春ドラマをきっかけにアメリカ交換留学を1年間経験。大学卒業後は外資系IT企業に勤務。東日本大震災後のボランティアをきっかけに、JICA海外協力隊として2年間アフリカのボツワナ共和国で少数民族の女性グループの経済自立を支援。帰国後はJICAで国際協力推進員として多文化共生社会実現に尽力。2024年5月より長野県小海町に地域おこし協力隊として移住。町の活性化事業に従事すると共に、地域の多文化共生推進に関わる活動の立ち上げを目指している。並行してNPO法人WELgeeにてキャリアコーディネーターとして難民人材と日本企業のマッチング支援を行っている。

〇モデレーター竹内紫保さん

長野県出身。信州大学卒。2012年度「東南アジア青年の船」事業に参加。3年ほど長野県内の企業で勤務後、19〜24年はタイ現地にある日系企業にて勤務。長野には戻ったばかり。

■カフェ交流会より参加者の声

第一部終了後には、パネラーへざっくばらんに質問したり、参加者同士で対話ができるよう会場内には、お茶や飲み物を用意してカフェ交流会が開催された。参加者の声を聴いてみた。

〇「青年の船」乗船者たちをホームステイで受け入れていたことから、参加しました。講演会やパネルトークのお話は自分の子どもたちに聞かせたい内容だったが、これからセカンドキャリアを考える自分にとってもたいへん参考になった。日々、アンテナをたてて自分の足でオモシロイことは見つけていこうと思った。谷口陽子さん(長野市在住 50代女性)

〇進学指導を担当していて、これまでの進路指導、キャリア教育にはないお話しを聴けるのではと、参加しました。既存の枠の中だけの目標設定や決まった道のりだけではない人生の進み方があることを、高校生たちに知ってほしいと思いました。ぜひ、志賀さんのお話しを、10月に図書館館長を退官される前に、高校生たちにきかせたいと考えている。(長野県公立高校教師 Oさん)

長野県立大学グローバルマネージメント学部1年の長谷川さんは「春休み中だったこともあり「海外経験を地方で活かす」というタイトルに惹かれ、参加しました。これまで漠然と卒業後は首都圏での就職を考えていたが、長野での就職も考えようと思いました。

同じく、長野県立大学グローバルマネージメント学部1年の川上さんは「来年は大学の授業で英国に行くので、海外経験者の方の話しはとても参考になったし、より楽しみになりました」

■第二部・私の国際交流体験レポート

「地域と世界の両方の視点から多文化共生社会を実現しよう!」

内閣府による青年国際交流事業の概要説明や令和6年度の「国際青年の船」の乗船者・保坂海さんによる26日間の船旅の報告、および長野県青年国際交流機構(長野IYEO)代表の樋口さんによる活動報告と長野IYEOは、内閣府の事業に参加していない留学生や一般の方も参加できるといった特徴について話した。※IYEO・・・ International Youth Exchange Organization の略

パネラーでバリスタ富永さんによる珈琲もふるまわれた。会場一杯の参加者は、講演者やパネラーに対して積極的に質問をしたり、参加者同士の対話が続き、活気にあふれた会となった。

一つの仕事、一つの地域にこだわらず、二拠点、多拠点で暮し働く人が増えていくこれからの時代は、縁もゆかりもなくても国際経験が豊富で多くの経験をしてきた豊かな人材が信州で出会い、つながることで、一人一人のキャリアや人生の可能性が広がるだけでなく、地域としての豊かさや新たな魅力も拡がっていくのだろうと感じました。

取材・執筆/ ソーシャルライター 大日方雅美