#物価高騰が気にならないSDGs時代の【当たり前】な暮らし

#物価高騰が気にならないSDGs時代の【当たり前】な暮らし

働きに出て稼いだ金で「食べモノ」を買う。子どもがいれば施設に預け、働きに出て稼いだ金で利用料を払う。現代の社会人が【当たり前】に考えている一般的な暮らしだろう。

一般的とは言え、自然や子どもと過ごす時間を金に換え、常に時間と支払いに追われるような暮らしが「しあわせ」なのだろうか。

食べものを自給し、近所で助け合う関係は、昔は【当たり前】のことだった。食卓には、畑や野山で採れたものが並んでいた。たくさん採れたものは、ご近所や親戚に「おすそ分け」し、漬物や乾燥などの手を加えて貯蔵した。足りないものがあれば、ご近所と貸し借りして助け合っていた。

そんな【当たり前】が変わったのは、昭和時代の高度成長期からだろう。産業が分業化し、核家族化が進み、女性の社会進出が盛んになった。便利な電化製品が生活を変え、さまざまなサービスが暮らしを変えていった。

食べものは、便利さや手軽さが好まれるようになった。農業者は「買った方が安いモノ」の栽培を止め、「売りモノ」を集中してつくるようになった。結果、消費者も農業者も、食べるものは「買うモノ」になった。

物価高騰で困った「買うモノ」生活

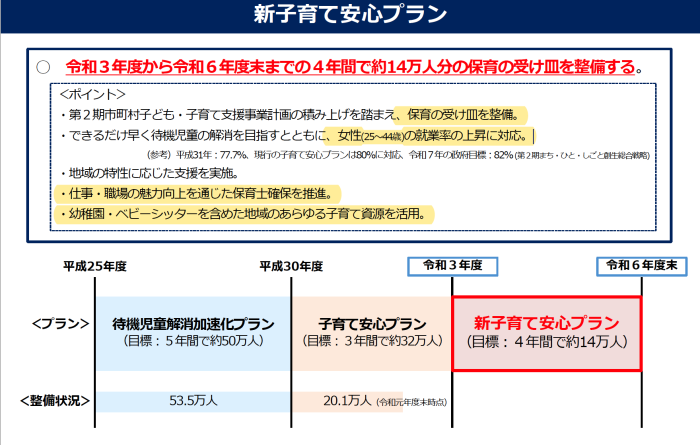

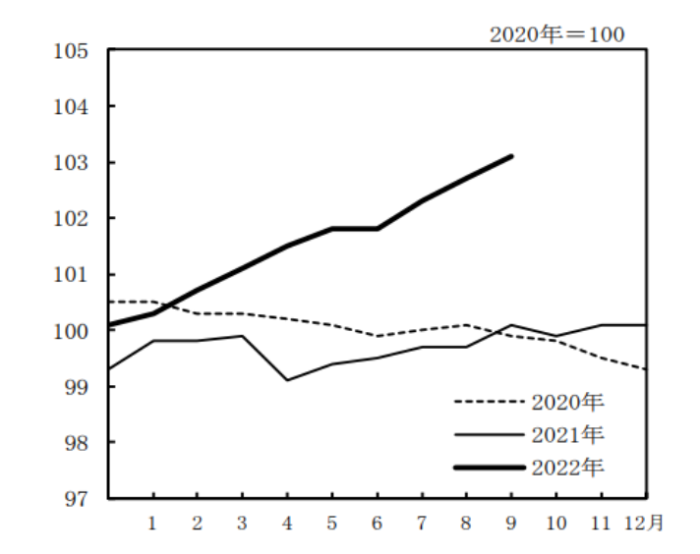

2022年は世界中で物価が高騰し「買うモノ」生活が困ったことになった。食料品や日用品をはじめ、あらゆる商品やサービス、燃料が値上がりし、家計を直撃している。中には、価格が変わらなくても内容量が減っている「ステルス値上げ」もある。

総務省が2022年10月に発表した「消費者物価指数 全国2022年9月分」のうち「(すべての商品を網羅した)総合指数の動き」(上図)は、2020年を100として103.1。前年同月比は3.0%の上昇だった。

値上がりが顕著なのは、電気・ガス・ガソリンといった燃料。これらの値上げは、製造や輸送のコストに影響する。原材料の調達をはじめ、あらゆる商品やサービスが値上がる一因につながっている。

値上がり社会と縁遠い 自給的な暮らし

そんな値上がり社会とは縁遠い暮らしを営む細井千重子さんを訪ねた。住まいは、長野県南相木村。標高は約1,000mになる。ちなみに、47都道府県の中でもっとも高い場所に建っている長野県庁本庁舎の標高は、約371mしかない。

細井さんは、「買い物はあまりしない」と言う。日々の食事は、自宅に隣接した約5アール*の畑で年中、食材をまかなっている。同じ作物であっても収穫できる期間を増やすよう、種をまく時期をずらして調整している。

*5アール=500平方メートル=20m×25m

季節ごとの野菜に、実のなる木も、花も、ハーブも、いっしょに育っている畑。山や野原と同じ環境。さまざまな植物が同居して、さまざまな生き物が寄ってくる。ミミズや微生物が土をつくり、有機物が豊かな土は植物が育ちやすいフカフカの団粒構造になる。

病害虫は本来の栽培時期と異なる野菜につきやすいが、「旬の野菜には病害虫がつかないので、農薬は使う必要がない」と、細井さん。自然環境を整える手伝いをしているだけ。野菜は自然に育つ。耕さないで種をまくだけ。種をまかなくても前年の「こぼれ種」でまた生えてくるものも多い。葉物は肥料も追肥もやらない。

意識しているのは、土を見せないこと。父親から「裸地を見せれば貧(貧乏)になる」と教えられたという。土を露出させないよう、刈り草や落ち葉、稲わらなどを幾重にも被せている。土を露出させた裸地は、水分が蒸発しやすく、日光を嫌うミミズや微生物が逃げて行ってしまう。土が貧しくなれば、野菜が育ちにくくなり、食と暮らしが貧乏になる。なるほどの教えで、現代では「有機物マルチ」と呼ばれる手法だ。

「まだ有機物が足りない。いくら被せても、すぐに分解してしまう」と細井さん。目に見えない微生物の元気な活躍ぶりがうかがえる。

冬期間はビニールハウスを使うが、いわゆる「温室育ち」ではない。できるだけ外の寒気を入れる栽培で、野菜は自分の身を守るために栄養分を蓄え、生き抜こうと強くなる。いわば「スパルタ栽培」といった感じ。想定外の寒さにも強い。一方の温室育ちは、想定外の寒さが来たら、耐えられずに一気に全滅してしまう。

こうした自給菜園を細井さんがはじめたのは、40年近く前だそうだ。当時、有機農業と言えば「ちょっとおかしい」と陰口を叩かれたらしい。以来、農薬も化学肥料も使わず、買い物もほとんどせず、豊かに暮らしている。

当時、細井さんが気にしていたのは、地域の子どもたちの不健康さだった。風邪をひきやすい、骨を折りやすい、便秘の子が多いなどが目立って見えた。

一方、農家の様子も変わっていった。兼業農家が増え、勤め人が増えた。農家なのに、食べものを買い、加工食品を使い、おやつも買うモノになっていた。

細井さんは、まず地域の実態を調査した。わかったのは、1年間の半分近く(春先と真夏と冬)の間、緑黄色野菜が採れず、子どもたちもほとんど食べていないことだった。

「年中、緑の野菜を欠かさずつくろう。農家なんだから野菜ぐらいつくろうよ」と呼びかけたのが「農といのちを守る自給運動」だった。細井さんは、地域の母親たちとともに粘り強く運動を続けていった。

そんな細井さんの勤め先は、なんと農協だった。農薬や化学肥料を売っていた農協の中にいながら、子どもたちと土の健康まで考えて農薬などを使わない自給運動を続けるのは相当の苦難があったのだろうと、筆者は思った。

しかし、第三者の心配は、細井さんには不要だった。「農協には農薬や化学肥料以外にも買うものがある。ハウスや菜種かす、こぬか、種など自給運動のなかで必要なものを、農協でたくさん共同購入した」と明るく話す。さすがに40年の歴史を重ねてきた人だ。

そんな暮らしを見習いたいと、細井さん宅のまわりには5件の移住者が住んでいる。家々のまわりに畑をつくり、思い思いの作物を育て、物々交換しながら楽しく交流している。人口減少と過疎化に頭を悩ませている人へ伝えてほしい好事例だ。

【当たり前】を見直し、持続可能な暮らしを考える

物価高に対処するため「収入を増やす」のは、有効な手段のひとつかも知れない。家にいる人を外で働かせ、すでに働いている人は時間を増やしたり、副業を持ったりする。当面はなんとかなったとしても、この物価高はどこまで続くのかわからない。時間と体力を金に換えるのにも限界はあるだろう。

そもそも物価高の原因が、燃料と原材料、輸送費の高騰であれば、食料の6割以上を海外からの輸入に頼っている日本の先行きには、不安しかない。今までも災害発生時などにスーパーの棚から食料品が消えたといったニュースはたびたび目にしてきた。もし輸入がストップしてしまったら、日本社会はどうなってしまうのだろうか。

物価高と輸入の不安は、より便利なモノを買い求め続ける現代の【当たり前】を見直すチャンスになる。金に換えてきた時間と体力を、自然や子どもたちと過ごすために使い、わずかでも食べるものを自給する暮らし。いつでも食べるものがあると思うだけで、暮らしは大きな安心感に包まれる。

歳を重ねても、畑で過ごす時間が楽しみで、明るく健康に毎日を過ごせる細井さんの暮らしぶりこそが、世界の目標であるSDGs(持続可能な開発目標)の考えを実践する【持続可能な暮らし】だと思えた。

<取材・執筆> ソーシャルライター 吉田 百助

働きがいのある毎日を

働きがいのある毎日を  1,305

1,305