2025年3月25日、長野県軽井沢町で映画『ミルクの中のイワナ』の上映会が開かれた。参加者は大人と子ども合わせて約80名。主催は軽井沢風越学園の児童・生徒が学びの一環で活動してきた「水槽プロジェクト」だ。プロジェクトについてと上映後の交流会を取材した。

映画上映会を開催したきっかけ

水槽プロジェクトのメンバーは3年生から9年生(4月から高校に進学)の7人。プロジェクトのはじまりは、メンバーの一人である櫻井真之介さん(9年生)がまだ5年生のころ、授業でメダカを飼ったことだった。

もともと生物が好きだった櫻井さんはメダカの世話を教諭から一任されるなかで面白みを感じるようになり、やがて校舎のエントランスに水槽を置くようになった。これまでにサケやイワナといった淡水魚から、スズメダイなど海水魚まで全部で10種類以上の魚を育ててきた。

水槽プロジェクトではこれまでサケの飼育を行ってきた。淡水での飼育に挑戦し、2年ほどかけて25cmまで育っている。また、ウグイやイワナなど身近な魚を発眼卵(なかに眼ができた状態の卵)から育てて放流したり、卵をカゴに入れて川に埋める(沈める)埋設放流に挑戦している。

水槽プロジェクトを進める中で金井颯汰さん(8年生)は、町内の別の場所で行われたこの映画の上映会に参加する機会があった。そのときは参加人数が限られていたため「この映画をもっと多くの地域の人に観てもらいたい」と思い、この上映会を開催することとなった。

軽井沢風越学園について

私立の幼小中一貫校で合計12学年の園児・児童・生徒が通う。

「探究の学び」を大切にする教育を実施しており、3年生から8年生(中学2年生)はスタッフ(教諭)が提案するテーマプロジェクトに取り組み、並行して自らやりたいことを決めるマイプロジェクトにも取り組む。9年生(中学3年生)はマイプロジェクトに取り組むと同時に、卒業探究にも取り組む。マイプロジェクトとしてはじまったのが、この上映会を主催した「水槽プロジェクト」である。

参考:軽井沢風越学園「わたしたちのカリキュラム」

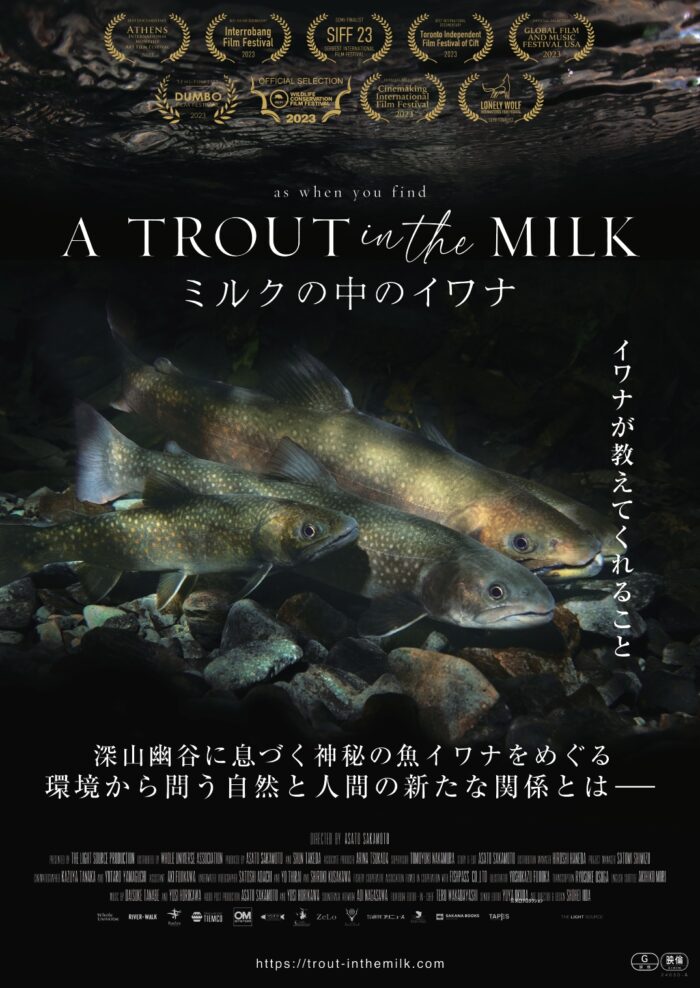

『ミルクの中のイワナ』とはどのような映画なのか

この映画はイワナを中心とした川魚をテーマにしたドキュメンタリーである。大学教授や漁業組合員、料理人や音楽家など、立場の異なる人たちがイワナを中心とした川魚について語る。

劇中において「放流しても川に生息する魚が増えない」という話が語られる場面がある。これについては上映後の感想シェア会において、監督である坂本麻人さんも自らの考えを述べていた。

ちなみに坂本さんは小さいころから魚が好きだったという。映画公式サイトのCASTのページで人より先に、ニッコウイワナ、ミヤベイワナ、アメマス、オショロコマと川魚を紹介していることに魚に対する熱量が表れている。

参考:ミルクの中のイワナ「CAST」

水槽プロジェクトメンバーからの質問

上映後、水槽プロジェクトのメンバーが質問を投げかけ、坂本監督がそれに答えた。

映画を作ろうと思ったきっかけを聞かれた坂本監督は「自分のように川やイワナが好きな人を見つけたかったから」と少年のように純粋な気持ちを話していた。また、そもそも魚に興味をもったきっかけを聞かれると「子どものころは両親によく怒られていたが、虫や鳥や魚は自分に対して怒らない。外にいると虫や鳥や魚と一緒に遊んでいる感覚だった」と幼少期を振り返った。

一方、映画のなかでこだわった点を聞かれると「人間を一方的に悪者にしないことにこだわった。人間を悪者にすればストーリーとしてはわかりやすいが、イワナにはイワナの都合があり人間には人間の都合がある。人間を悪者にして責めるのではなく『これからどうしていくか?』という話し合いをしたかった」と映画に込めた想いを語った。

坂本監督は「ミルクの中のイワナ」というタイトルについても言及し、「小説『シャーロック・ホームズの冒険』に出てくる言葉をモチーフにした」と話していた。小説のなかで、ミルクの容器に水を入れて、ミルクを薄めて売るという事件があったそうだ。「ミルク容器の中からイワナが見つかったこと(状況証拠)で、容器に川の水を入れたことは明白である」というエピソードからできた言葉だという。

参加者が感想をシェアして魚の放流を考える

感想シェア会では参加者が数人ずつのグループに分かれて話し合ったあと、数人が全体に向けて感想をシェア(報告)した。

坂本監督のように魚が好きな参加者からは「イワナはこんなに多くの人(映画会の参加者)に集まってもらって幸せだと思う」という話が出たかと思えば、アユの放流を行っているという参加者からは「次はアユで映画を撮ってほしい」という熱いリクエストもあった。

一方、長野県水産試験場の関係者で水槽プロジェクトのサポートもしている参加者からは「放流の目的は魚の数を増やすことだが、(映画のなかでは)反対に減った事例が紹介されていた。放流はかつて、数を増やすために正しいと言われていたが必ずしもそうでないこともある。インターネットにあふれる(放流などの)情報の正しさを見極める必要があり、上映会を通して一般の人がそういったこと(情報のリテラシー)を感じるきっかけになれば」という話があった。

最後に坂本監督から、全体を通して話があった。

坂本監督は「養殖や放流は先人たちが工夫と苦労を重ねて努力してきたもの」とし、現代の「放流はダメ」という風潮に対して「極端な意見ではないか?」と違和感を感じながらも、より良い方法を模索すべきだと話していた。そのうえで「劇中では放流によって魚の数が減ったという事例もあったが『身近な川では実際にどうなっているのか?』という疑問を持ってほしい」と話した。そして「どうやったら魚を増やせるのか考えてほしい。増やすための障壁が、例えば漁業法や水産業協同組合法などの法律なのだとすれば、法律のどの部分がいけないのか言えるくらい勉強することも大切だ」と訴えかけていた。

取材を通して感じた「やりたいことをやる楽しさ」

今回の取材を通じて「問題とその原因を単純化しないことの大切さ」を考えさせられた。

また、自ら探求したいことに取り組んできた櫻井さんは「魚のことをするのはとても楽しい。やりたいことしかやっていない」と目を輝かせていた。大人になると「やりたいこと」より「やらなければならないこと」が増えてくる。子どもたちが取り組む水槽プロジェクトの活動に触れて、最も感じたことは「好きなことをやる楽しさ」であった。

<取材・執筆>ソーシャルライター 廣石健悟